コラム:編集委員の独り言…

「現場の失敗と対策」編集委員が現場や研究の中で感じた思いや、

技術者に関わる情報を綴っています。

道路橋下部工における

アンカーボルトの箱抜き

2018/12/25

通常、道路橋の下部工と上部工は別々の業者に発注されることが多い。このため下部工の設計図面には、沓のアンカーボルトの箱抜きが描かれている。

道路橋支承便覧((社)日本道路協会,平成16年4月)に、箱抜きの標準形状が示され、アンカーボルトの箱抜きの径の大きさは「3dまたはd+100mm以上」と書かれている。これは、「3d」または「d+100mm」のどちらか大きい方以上の箱抜き径を確保するという意味である。直径が50mmを超える太径のアンカーボルトを用いる場合には、箱抜き径として3dを確保することになり、桁受け部の配筋が困難になる。

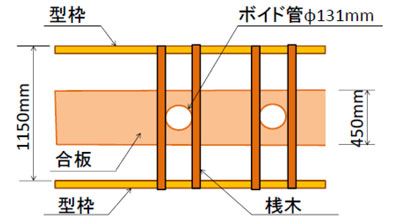

先日、道路橋の桁受け部のコンクリートの打込みを見学する機会があり、アンカーボルトの箱抜きに注目した。桁受けコンクリートの表面に布状に一枚の合板が設置され、その合板には円形の穴がくりぬかれ、その中にボイド管が整然とセットされていた (図1)。私の経験では、鉄筋・型枠を組み立てたあと、アンカーボルトの位置に印をつける作業行っていたことが思い出され、この方法はそれと比べると職員の手間が省けて良いと思った。

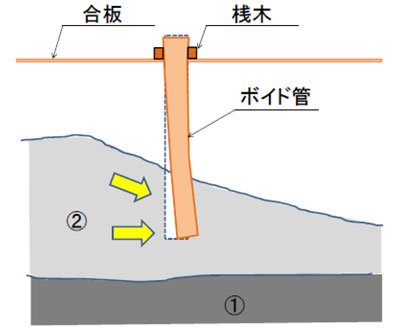

さらに、ボイド管の上部は桟木によって型枠と固定されていたが、ボイド管の下部はフリーな状況であった。可能ならばボイド管の下部は鉄筋等を井桁に組立て、固定すれば良いのだが、そのようにしない方策として、コンクリートの打込み方法で対処していた。具体的にはボイド管は下部で固定されていないため、コンクリートの流れに沿って傾く(図2)。そこで、ある程度コンクリートが上がってきた段階で、ボイド管の中に単管パイプを入れ、揺らしながら傾斜したボイドを垂直に修正していた。それでも直らないときは、ボイド管の周囲にバイブレータをかけながら単管パイプで修正していた。ただし、ボイド管が半分以上コンクリートで埋もれると、このやり方では戻らなくなることが多い。

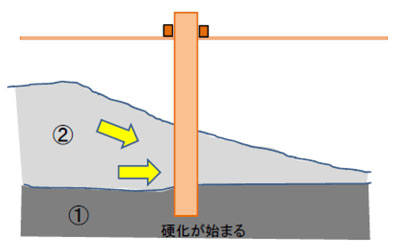

推奨する方法を図3に示す。①全体に1層目のコンクリートを打込む。ボイド管の下端がコンクリートに10~20cm埋まった状況で打込み作業を一旦中断し、ボイド管の曲りを修正する。②ある程度コンクリートの硬化が始まった段階で、打込み作業を再開する。コンクリートがある程度硬化したことでボイド管の下端が固定されるので、ボイド管は動かない。ただし、打込みを再開するまでの時間によってはコールドジョイントが発生する恐れがあるので、現地の気候などに応じてコンクリートの硬化が始まる時間を把握しておく必要がある。

鉄道橋の場合は、道路橋と比較して鉄筋径は太く、鉄筋間隔も密である。このため、支承部のアンカーの箱抜きは道路橋より難渋する。また、工事区間内は下部工、上部工といった区別がなく一括で発注されていたため、手間のかかるアンカーの箱抜きをせず、直接アンカーをコンクリートに埋設する方法に挑戦したことがある。

支承の形に合板を加工し、アンカーボルトの位置に穴を開け、そこにアンカーボルトを溶接により取り付けた。後日、いざ沓をセットしてみると沓の穴にアンカーボルトがはまらない。大ハンマでボルトを何度もたたいて、やっとの思いではめ込んだ。また、所定よりボルトの高さが高いものがあり、1本のボルトに対し、1個のナットでは締められず、ナットを2個重ねてボルトを締めつけた40年前の苦い経験を思い出す。アンカーボルトはコンクリートに直接埋設するより箱抜きで対応するのがベターのようである。

現場の失敗と対策

- 2026/02/02

- 基礎工事 3)既製杭 根固め部の施工不良による支持力不足

インフラ温故知新

- 2026/02/02

- vol.7 大阪と日本のインフラ 炭鉱

今月の一冊

-

2026/02/02

『桃太郎がやってくる ~どうなる鬼ヶ島⁉~』

土木・建築、独自開発のパワーブレンダー工法による地盤改良事業などを手掛ける加藤建設(愛知県蟹江町)が、「建設業をあこがれの職業No.1へ」との思いで、社員のアイデアを形にした...