コラム:編集委員の独り言…

「現場の失敗と対策」編集委員が現場や研究の中で感じた思いや、

技術者に関わる情報を綴っています。

2021/06/29

電気を使ってコンクリート構造物の

劣化を防ぐ!

コンクリート中に電気を流すことによって、コンクリート構造物の劣化を防ぐ工法があります。「電気化学的防食工法」と呼ばれる工法です。しかし、コンクリートの劣化といっても様々なものがあります。今回は、この工法がコンクリート構造物のどのような劣化を防ぐのに役立つのかを紹介したいと思います。とくに建設に関わる技術者には“電気”に抵抗感のある方も多いのではないかと思い、なるべく分かりやすく書くことを心掛けました。

■電池の原理と腐食・防食

「電気化学的防食工法」の詳細を紹介する前に、電池の原理を復習したいと思います。

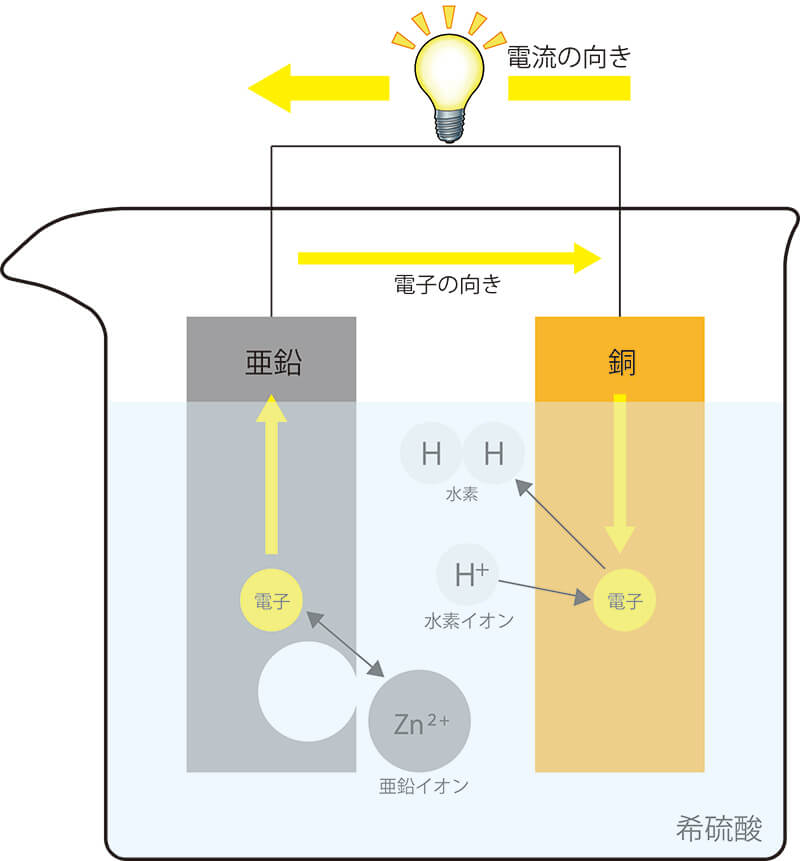

1800年頃に、イタリアのボルタ伯爵が亜鉛板と銅板と希硫酸で構成した“ボルタ電池”を発明しました(図-1)。希硫酸に亜鉛板と銅板を入れて導線でつなぐと、イオン化傾向の小さい銅板からイオン化傾向の大きい亜鉛板に向かって導線中を電流が流れ、亜鉛板は亜鉛イオンになって溶け出しますが、銅板は希硫酸の中でも溶け出すことはありません。このとき、希硫酸の中では、亜鉛板から銅板に向かって電流が流れます。

一般に、金属の腐食とは金属がイオンになって溶け出すこと(その後、錆などの腐食生成物となる場合もある)を指します。したがって、ボルタ電池の希硫酸の中では、亜鉛板が腐食し、一方の銅板は腐食しない(防食された)状態になっていると考えることができます。

その後、1824年に、イギリスのデービー男爵がボルタ電池の電解質溶液(電気伝導性を有する溶液のことで、ボルタ電池では希硫酸)を海水に置き換えたうえで、銅板に亜鉛板を直接貼り付けても、銅板は腐食しない(防食される)ことを発見しました。当時、軍艦には銅製の外板が用いられていましたが、その銅外板の一部に亜鉛板を取り付けることによって、亜鉛板が溶け出す(腐食する)代わりに銅外板全体の腐食を防止する(防食する)ことができました。海水は電気を通し易いので、小さな亜鉛板で広い範囲の銅外板を防食できましたが、亜鉛板を取り付けた影響で船速が遅くなったので評判は悪かったようです。これが電気を使った金属防食(電気防食)の始まりと言われています1)。

上記のデービー男爵の発見(防食技術)が日本で実用化されるまでには約100年かかり、1919年に帝国海軍の戦艦三笠に亜鉛板が設置されたとの記録があります。その後、1952年には尼崎港の防潮堤閘門にマグネシウム(亜鉛よりもイオン化傾向が大きい金属)を使った防食が適用され、これが日本での海中にある鋼構造物に対する電気防食の始まりでした2)。

■コンクリート構造物における鋼材の防食

このように、デービー男爵の発見は金属の腐食を防ぐ(防食する)ことに役立ちますが、今回の主題であるコンクリート構造物の劣化にも、塩害や中性化による鋼材腐食(鉄筋などの補強鋼材の腐食)の問題があります。

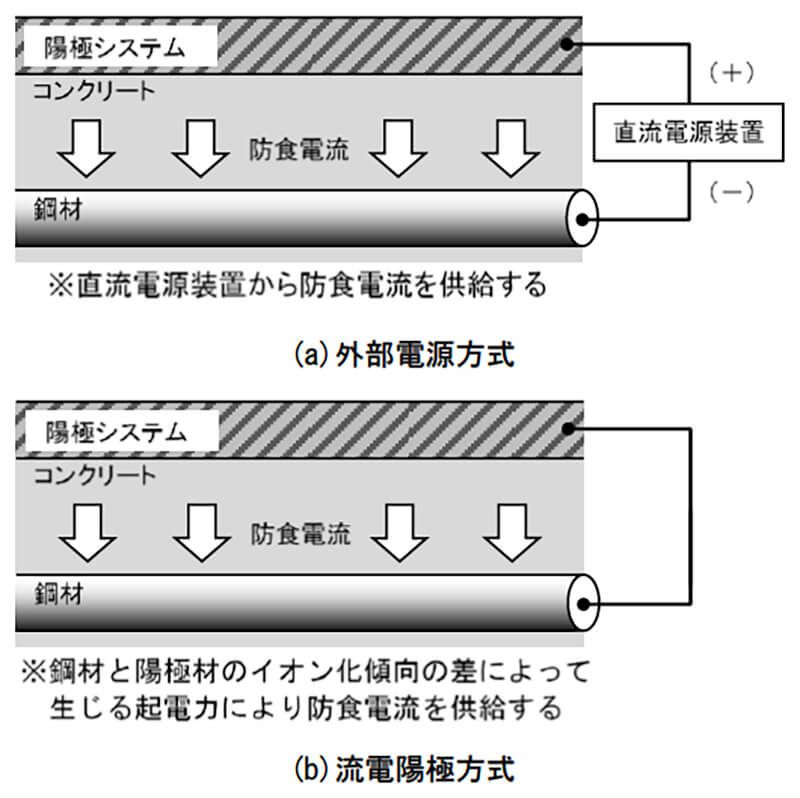

コンクリート中の鋼材腐食を防止する方法にはいろいろありますが、ここではデービー男爵の発見に基づく方法を紹介します。図-1の電解質溶液(希硫酸)をコンクリートと考え、銅板をコンクリート中の鋼材と考えてください。図-1に示す向きの電流を流すことができれば鋼材を防食できることになるので、亜鉛板のところには鋼材よりもイオン化傾向の大きい金属(亜鉛やアルミニウム)を使えばよいことになります。このような金属(犠牲陽極材と呼ばれる)をコンクリートの表面付近に設置することにより、図と同じ向きの電流を流すことができます。これはイオン化傾向の違いによって電流を生じさせる方法で、流電陽極方式あるいは犠牲陽極方式と呼ばれます(図-2(b)を参照)。

これと同じような電流を強制的に生じさせる方法として、図-1の電球の位置に直流電源装置(電池)を設置して、+極を亜鉛板に、-極を銅板(鋼材)に接続する方法もあります。このとき、+極を接続する金属(陽極材と呼ばれる)には亜鉛やアルミニウムなどを使う必要はなく、その代わりに耐久性の高いチタンなどが使われています。これは外部に電源を設置して強制的に電流を生じさせる方法で、外部電源方式と呼ばれます(図-2(a)を参照)。

これらの方法は、コンクリート中の鋼材が様々な要因によって腐食する場合の防食技術として広く活用されており、電気防食工法と呼ばれています。

電気防食工法がコンクリート構造物に適用されるまでには、船舶や鋼構造物への適用からさらに時間を要しました。初めての実証試験は1974年にアメリカの道路構造物で実施され、必ずしも均質でないコンクリート中に安定して電気を流すために様々な苦労が重ねられた後、1982年にFHWA(アメリカ連邦高速道路局)が電気防食の効果を認める公式見解を発表しました。日本では、1986年に道路橋にて試験施工が実施され、1988年には港湾施設(桟橋上部工)の塩害対策工法として採用されました。その後は、道路、鉄道、港湾を中心に多くのコンクリート構造物に適用され、2020年度には40万m2もの施工面積に至っています。

■電気を使って防ぐコンクリート構造物の劣化

コンクリート中に適切に電気を流すことによって、上記の電気防食も含めて、以下の4つの効果を期待することができます。これらは、それぞれの効果を発揮する工法として、①電気防食工法、②脱塩工法、③再アルカリ化工法、④電着工法と呼ばれています。

① 鋼材を腐食の進まない状態(防食状態)にする(電気防食工法)

鋼材に防食電流を継続的に流すことにより、塩害や中性化による鋼材の腐食反応を抑制します(図-2)。

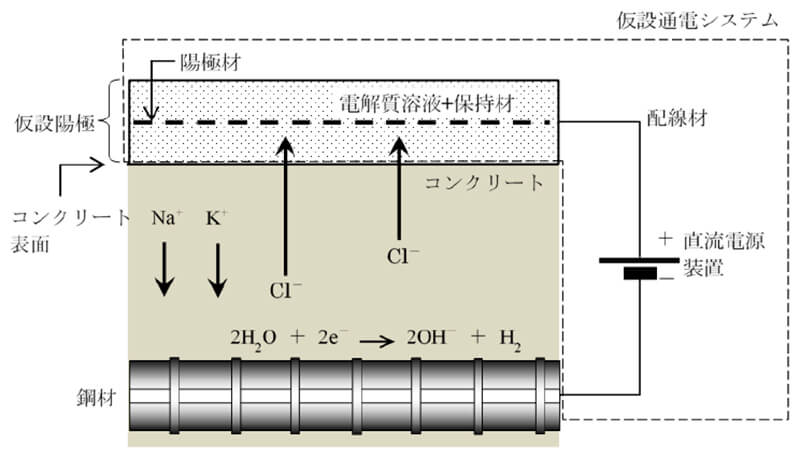

② コンクリートに浸透した塩分を抜く(脱塩工法)

電気の力で塩化物イオン(陰イオン)を鋼材周辺からコンクリートの外(陽極材が設置されている側)に泳動させることにより、塩害の主要因である鋼材周辺の塩化物イオンの濃度を低減し、腐食が進行しにくい環境に改善します(図-3)。

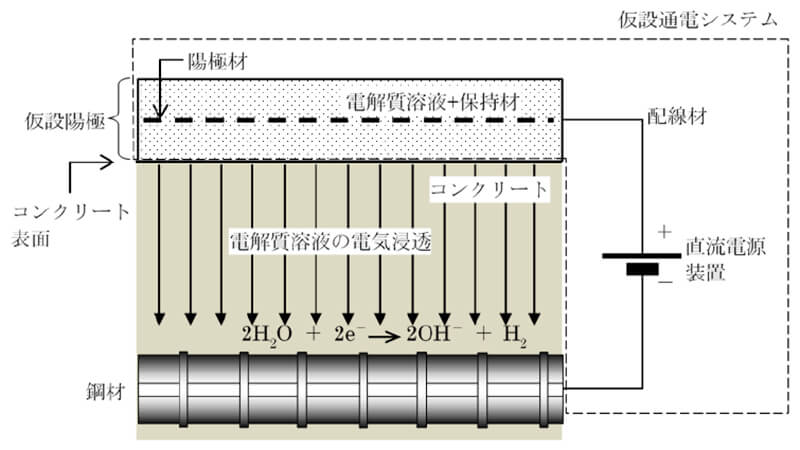

③ コンクリートの中性化を元に戻す(再アルカリ化工法)

電気の力でアルカリ性の電解質溶液(炭酸ナトリウム水溶液など)をコンクリート表面から鋼材周辺に向けて移動させることにより、中性化の主要因である鋼材周辺のアルカリ性を回復し、腐食が進行しにくい環境に改善します(図-4)。

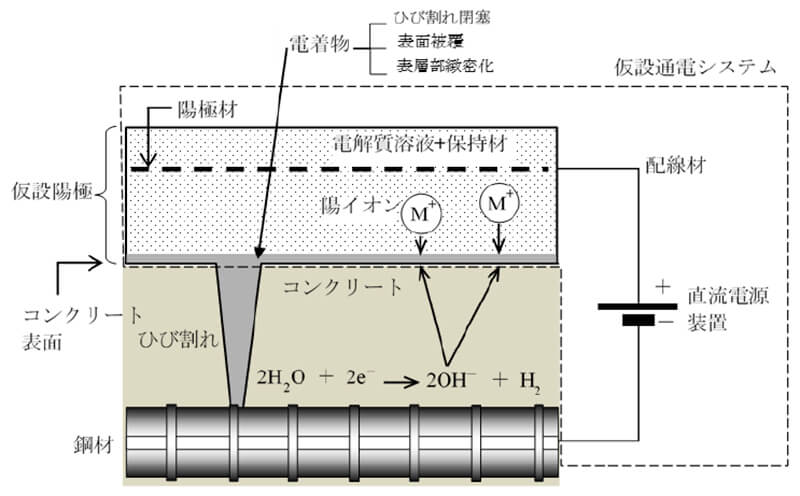

④ コンクリートの表層部を改質し、ひび割れも閉塞する(電着工法)

電気の力で電解質溶液(酢酸カルシウム水溶液など)から難溶性の電着物(炭酸カルシウムなど)をコンクリート表面に析出させ、ひび割れの閉塞、コンクリート表面の被覆および表層部の緻密化を図ることにより、塩害や中性化の要因である腐食因子(酸素、塩分、二酸化炭素など)がコンクリートに浸透することを抑制します(図-5)。

電気防食工法(①)については前段でその簡単な原理から紹介したように、これは鋼材に小さな電気を継続して流すことにより腐食反応自体を抑制する工法です。これに対して②③④の3つの工法は、コンクリート表面と鋼材の間に大きな電気を一時的に流すことによって特定の物質を移動あるいは析出させ、必要な効果を得るものです。このように電気を流す目的は大きく異なりますが、電気の流し方は基本的には変わりません。

通常は、プラス極(陽極)になるものをコンクリートの表面側に設置し、もう一方を鋼材につないでマイナス極(陰極)とし、その間に電池(直流電源)を設置します。コンクリート中には電気(電荷)を運ぶためのイオンが多く含まれているので、これで電気は流れます。

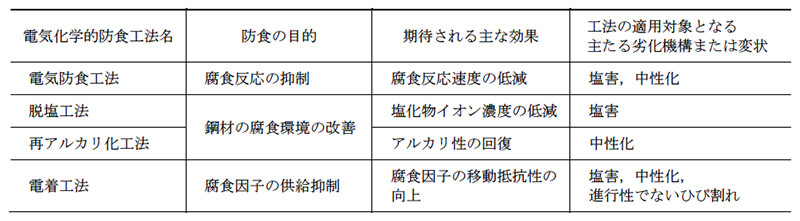

以上のまとめとして、4つの工法に期待される効果や適用対象となる劣化機構の違いを表-1に示します。これらの4工法はまとめて「電気化学的防食工法」と呼ばれています。

これらの工法はそれぞれ異なる特徴を持っています。電気防食工法や脱塩工法はどちらかというと土木構造物に多くの実績を有する工法ですが、再アルカリ化工法のように歴史的建築物の劣化対策として多く採用されている工法もあります。それぞれの工法において、今でもより良い工法とするための改良・開発が進められています。

■工法選定の際には十分な検討を!

2020年9月には、土木学会の技術指針が「電気化学的防食工法指針」3)として20年ぶりに改訂され、十分な実績や知見をもとに安心して使うことのできる技術となっています。これらの工法では、耐用年数を考慮してLCC(ライフサイクルコスト)を具体的に考えることも容易になってきています。また、工法選定に当たっては、補修工事では単に初期コストだけで選定すると再劣化を生じる失敗事例が多いこともあり、劣化状態、構造形式、環境条件、期待する効果やその持続性、維持管理の容易さ、LCCなどに留意すべきとされており、関連する情報も附属資料に整理されています。さらには、多くの施工事例も紹介されています。本文では、細かいところまでの紹介はできませんが、ぜひ「指針」を手に取ってみてください。

コンクリート構造物は、メンテナンスフリーの時代から使いこなす時代へと認識が改められて久しいものの、電気を使って劣化を防ぐ(補修する)という方法がまだまだ十分には活用されていないと思われます。しかし、環境に配慮し、すでに使っている構造物をより長く使っていくために、さらにこれらの工法の活躍の場が増えていくことが期待されます。

- 1) 日本エルガード協会編:最新 コンクリート構造物の電気防食Q&A,2008年5月

- 2) 電気書院:電気計算2018年5月号,pp.28-34,2018年5月

- 3) 土木学会:コンクリートライブラリー157 電気化学的防食工法指針,2020年9月

現場の失敗と対策

- 2026/02/02

- 基礎工事 3)既製杭 根固め部の施工不良による支持力不足

インフラ温故知新

- 2026/02/02

- vol.7 大阪と日本のインフラ 炭鉱

今月の一冊

-

2026/02/02

『桃太郎がやってくる ~どうなる鬼ヶ島⁉~』

土木・建築、独自開発のパワーブレンダー工法による地盤改良事業などを手掛ける加藤建設(愛知県蟹江町)が、「建設業をあこがれの職業No.1へ」との思いで、社員のアイデアを形にした...

Copyright © 2013 一般財団法人 建設業技術者センター All rights reserved.