コラム:編集委員の独り言…

「現場の失敗と対策」編集委員が現場や研究の中で感じた思いや、

技術者に関わる情報を綴っています。

錆止め剤の効用 編集委員 K

2017/06/29

シールド工法による下水道工事で、4年前に構築された人孔にシールドが到達したときのことである。人孔の壁をはつったところ鉄筋が青々としているのに驚いた。鉄筋はピカピカで、錆はどこにも見当たらない。

小林先生の書かれた本1)のなかに「鉄表面に接する電解質溶液がpH11.5以上のアルカリ性の環境下では、鉄表面に不動態皮膜とよばれる厚さ約3nmの緻密な酸化皮膜 がつくられ、この酸化皮膜が鉄を腐食から保護する。」という記述があり、このことかと妙に納得した。よく考えてみると、不動態皮膜により錆びないとは書いてあるが、強アルカリの状況下で錆が消える(あるいは鉄に戻る)とは書かれていない。

がつくられ、この酸化皮膜が鉄を腐食から保護する。」という記述があり、このことかと妙に納得した。よく考えてみると、不動態皮膜により錆びないとは書いてあるが、強アルカリの状況下で錆が消える(あるいは鉄に戻る)とは書かれていない。

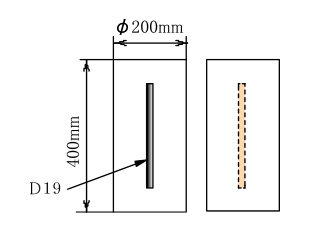

錆びた鉄筋がコンクリートの中で青々となるのにどのくらいの時間がかかるのか、錆の程度はどの程度まで大丈夫なのかといった疑問が湧き、実験をすることにした。福島県にある学校の構内および久ノ浜海岸で梅雨の60日間暴露したD19の鉄筋を直径φ200mm×長さ400mmのボイド管の中心部に設置し、圧縮強度24N/mm2の生コンを打ち込んだ。30日後に図1の方法で試験体を壊してみると、学校の構内で暴露(毎日散水)して発錆した鉄筋の錆はすっかり消えていた。波打ち際から30mの海岸に暴露した鉄筋を用いた試験体は、若干ではあるが黒変した錆が点々と残った。90日後でも、同様であった。

海岸に暴露する前に市販の防錆剤S(脂肪族系)を塗布した鉄筋は、錆の生成は抑えられていたが、90日後の試験体を破壊してみると、図2に示すように鉄筋に接触していたコンクリートは黄褐色に変色し、コンクリートの割裂引張強度は15%程度低下していた。これらから、防錆剤Sを塗ることで、錆の進行は抑制できるが、鉄筋表面がコーティングされることによって不動態皮膜を形成する作用が阻害されるのではないかと推察された。

結論として、鉄筋組立後、屋外での放置期間が2か月程度の鉄筋であれば、防錆剤などは塗らずにいたほうが良いといえる。もちろん、組み立てられていない鉄筋は、台木にのせ、ブルーシートで覆って錆が発錆しないように品質管理することは言うまでもない。

1.小林一輔:コンクリートが危ない,岩波新書,p46~p52,1995

2.鈴木幹奈ほか:コンクリート中における鉄筋の錆と不動態膜生成に関する研究,土木学会東北支部技術研究発表会(平成18年度),Ⅴ-23,2006

現場の失敗と対策

- 2026/02/02

- 基礎工事 3)既製杭 根固め部の施工不良による支持力不足

インフラ温故知新

- 2026/02/02

- vol.7 大阪と日本のインフラ 炭鉱

今月の一冊

-

2026/02/02

『桃太郎がやってくる ~どうなる鬼ヶ島⁉~』

土木・建築、独自開発のパワーブレンダー工法による地盤改良事業などを手掛ける加藤建設(愛知県蟹江町)が、「建設業をあこがれの職業No.1へ」との思いで、社員のアイデアを形にした...