2025/05/01

ICT業務メインに後方支援/

育成講座通じて業務を再認識

沼田土建(群馬県沼田市)

昭和23年(1948年)の創立から77年の長きにわたり、地域のインフラドクターを担う沼田土建(群馬県沼田市)は、平成30年(2018年)にi-Constructionの社内浸透を目的とする「企画室」を立ち上げ、現場を支援してきました。外注に頼らずICT施工のノウハウを蓄積し、足元を固めながら最新技術に果敢にチャレンジする同社にとって欠かせない存在となっています。企画室に所属する林直子さんは、もともと総務部所属のため現場経験はないものの、結婚、出産、育児の15年間のブランクを経て復職し、3次元測量や点群データ処理などに携わっています。県内でも「建設ディレクター」の噂が入るようになり、多種多様な書類の提出が求められる技術者の負担を軽減するため、令和5年(2023年)に建設ディレクターの資格も取得し、同社のBIM/CIM活用プロセスにも携わるなど活躍の場を広げています。

これまでのキャリアを教えてください。

林:新卒で当社に入社し、総務部に5年ほど勤務して結婚退職しました。その後、当社がICT内製化に本格的に取り組むにあたって新たな測量機器などを導入するタイミングで平成30年(2018年)に企画室が立ち上がり、「もう一人誰か人材がほしい」という吉田企画室室長の考えで呼び戻されました。「もとの総務部ではなく、施工をICT化するために最新機器を操作する仕事だけれど、やってみないか」というお話をいただいた時は、まったく未知の分野で不安もありました。3人の娘たちを含め早い段階で家族の理解は得られたものの、なにしろ15年のブランクがあります。業界の事情は変わっているし、パソコンも相当進化していて「どう触ったらいいのかわからない」というレベルでした。「私で良いのか」という不安が大きかったですね。それでも吉田室長や青柳社長が「ICTはみんなイチから取り組むことだから、みんなでやればいい」と声をかけてくれたことで安心できました。インフラ整備を支え、社会に貢献できる建設業の魅力は入社当時から理解していましたから、もう一度携われるチャンスがあるのなら頑張ってみようと思いました。

おそらく、現場にいる人からは「この人に何ができるの」という思いもあったでしょう。ただ、新しく導入する測量機器は、誰も知識と技術を持っていなかったので、皆が同じスタートラインに立っていました。その中で「新しい機器を導入することによって建設現場がうまくいく」と吉田室長が繰り返し訴えてくれたので、現場も受け入れる機運が高まったのだと思います。実際に導入して結果が出たことで「こんなにうまくいくものなんだ」という理解が広がり、私のことも少しずつ信頼してもらえるようになったのではないでしょうか。思い返せば、若手技術者の育成や業務効率化、女性活躍を見据えたi-Constructionが広がり、社内でも3次元データの活用を広げるタイミングで復職できたのは、私にとって幸運でした。

建設ディレクターとしていま、どんな仕事をされていますか。

林:企画室としては、現場の補助という立ち位置を超えて、「現場技術者のためになることを何でもしよう」という意気込みで幅広い業務に取り組んでいます。土木、建築含む全ての現場と企画室をつなぎ、ICTによる業務の効率化を図っています。会社の理念でもある「技術でまとまる組織」に向けてあらゆる部署に関わっています。

その一環として、企画室では以前から現場代理人の依頼を受け、さまざまな書類作成を担当してきました。建設ディレクターの資格を取得して良かったのは、現場業務の知識を身につけたことで、これまで私の中で名前のなかった仕事の意味が分かるようになり、仕事に名前がついたような思いがしたことです。「(私が担当している)この仕事もそうなのか、あれもそうなのね」「なるほど、これがわが社の〝建設ディレクター〟なのね」と。そんな感覚を得てうれしく思います。企画室設立の目的がそもそも「現場の後方支援」だったので、企画室=建設ディレクターという感じです。企画室でやってきたことが一歩先を進んでいたのです。

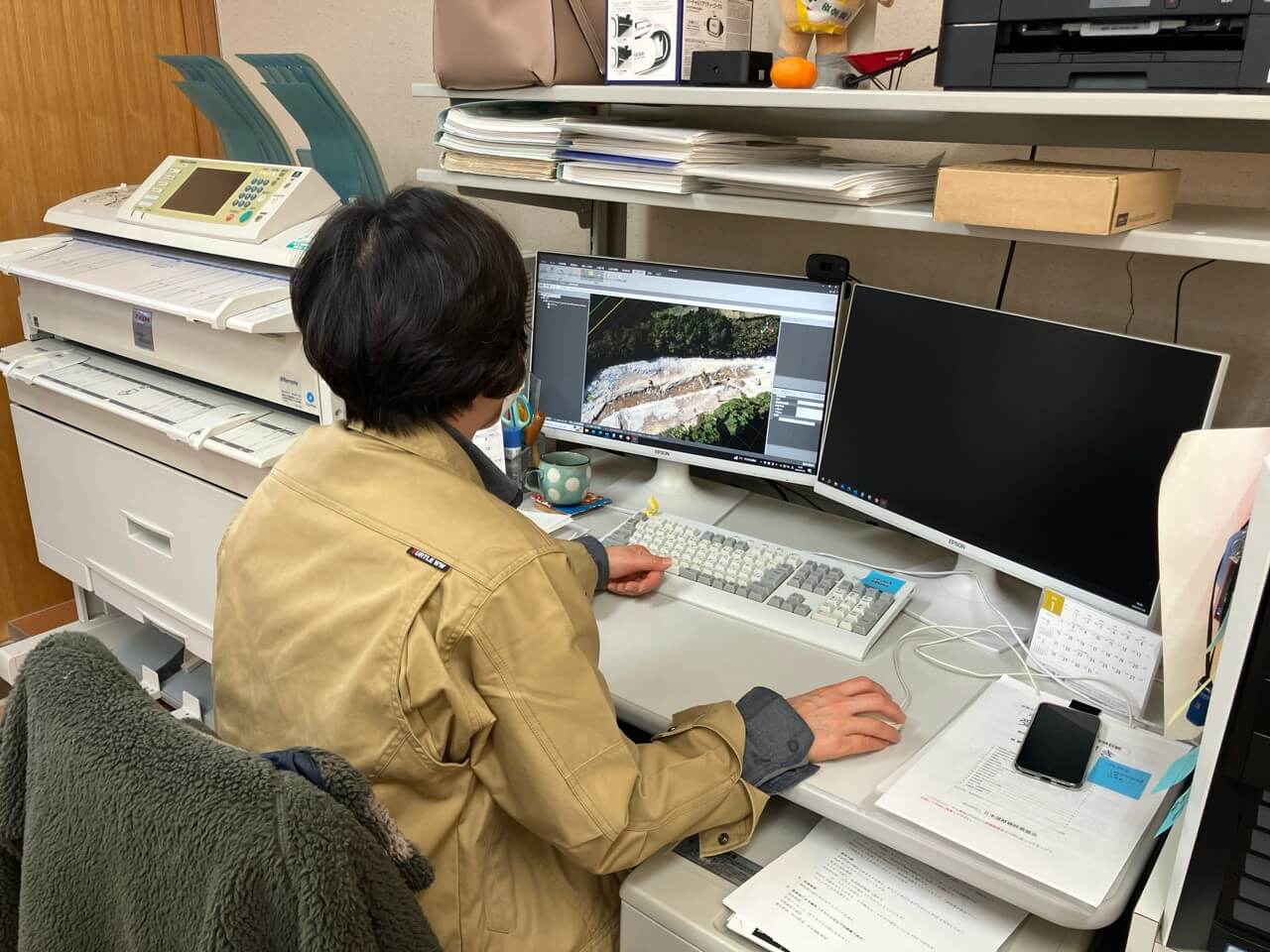

明確に私一人で携わるものとして、3Dレーザースキャナー測量とドローンによる写真測量を活用した起工測量、それに付随する点群データの作成を担当し、得られたデータを現場の技術者に渡しています。出来形測量と点群データ作成、ヒートマップの作成などによる出来形管理書類も作成します。現場技術者から「点群データがほしい」と声がかかれば、現場に出向きます。現場の進捗に合わせて呼ばれるので、インフラ整備にかかわっている実感がわきます。まさに役得だなと思います。

また企画室では、現場に有益な機器やソフトなど、あらゆる情報を現場技術者に提供し、作業効率を上げてもらうための働きかけもしています。遠隔臨場のためのアプリの手配もその一環です。一口に遠隔臨場システムといっても、たくさんあります。例えば、動画撮影用カメラで撮影した現場の映像と音声をteamsなどのウェブ会議システムで利用します。NETIS登録のウェアラブルカメラも様々ありますが、発注者や現場ごとに決まりが違うため、状況に応じて最適なものを試しています。

現場技術者から最適なシステムは何かを尋ねられたときに「このアプリはどうですか」「このカメラならアプリ無しで撮影できますよ」と、現場に即した情報を提供しています。建設ディレクターの資格を得たこともあり、さらに前に出ていけるような心構えになりました。「待ち」の態勢だけではなく、今は何が必要なのか少しずつわかるようになり、能動的に仕事が進められるようになっています。

困りごとや工夫は

若杉:私が担当する現場は山間地が多く、気象条件が予想外に悪かったり、いざ立ち会いで役所の人に来てもらっているのに、衛星の具合が悪くてレーザースキャナーやドローン測量ができないこともあります。なるべく早く林さんに現場の情報を伝えられるように、コミュニケーションを密にとるよう心がけています。最近は便利なITツールもありますが、やはり電話、メールでの資料のやり取りが基本ですね。

写真5:技術者とは常に現場事務所に一緒にいられるわけではないが、月に2回ほど現場に出向く際に密にコミュニケーションをとる。「新卒で建設ディレクターになったわけではないので、〝はじめまして〟からはじまらない信頼関係がすでにあったことが幸運」と林さん。

写真5:技術者とは常に現場事務所に一緒にいられるわけではないが、月に2回ほど現場に出向く際に密にコミュニケーションをとる。「新卒で建設ディレクターになったわけではないので、〝はじめまして〟からはじまらない信頼関係がすでにあったことが幸運」と林さん。

仕事の楽しさ、建設ディレクターの資格を取得してよかったこと

林:建設ディレクターの資格を得ることよりも、建設ディレクターに必要な知識や心構えを学ぶ育成講座が非常に役立ちました。建設ディレクターの定義やあり方、実践事例に学ぶ「建設業マネジメントⅠ」をはじめ、建設業界全体に共通する知識を学ぶ「建設基礎Ⅰ・Ⅱ」、工事書類作成に必要な知識やデジタル活用を学ぶ「工事書類Ⅰ・Ⅱ」、入札の仕組みや、積算の構成などを演習を交えて学ぶ「入札・積算」、ICTの使い手として必要な知識を学ぶ「建設ICT」など、プログラムに沿って、短期間で凝縮した内容を学ぶことができ、業務との両立も可能でした。会社として一つの工事を受注した後、「現場に必要な書類がこれだけあって、写真はこう撮って…」と改めて一連の流れを俯瞰したことで、自分の日々の業務の立ち位置を認識できました。

そうすることで改めて会社全体、皆の力を実感しましたね。現場の仕事の重要性を再認識し、会社がさらに好きになり、貢献したいという思いが増したように思います。やはり、この気持ちがないと社内の連携は生まれない。それが結果的に仕事の成果や、働きやすい職場環境につながっていくのではないでしょうか。技術者と建設ディレクターの連携をより密にするために必要なコミュニケーションの取り方を演習で実践したのも役立ちました。建設ディレクターの資格をとることにこだわらず、若手技術者のみなさんにもぜひ受講してほしいと思います。

技術者とのコミュニケーションを円滑にするための工夫や、建設ディレクターがもたらす効果について

林:自社で測量機器を所有しているため、「現場とは関係ないけど、ここの土量がどれぐらいなのか知りたい」といった、外注するほどでもないけれど3次元スキャナーが役立つような業務があれば気軽に声を掛けてもらい、新しい技術を積極的に使える雰囲気にしていきたい。もちろん工事に直接携わって成果をあげられていることは嬉しいですが、社員がレーザースキャナーやドローンの測量を身近にできるのは、やはり会社にそういう機器があり、使える者がいるから。「総合評価でディレクターを加点対象に」という声もあると聞きますが、そうしたことよりも「求められたら応える」ことが大事だと思います。現場を効率化するために新しい技術やアプリが出たら提案するのも大事ですが、前のめりになりすぎず、分かち合う。困っている技術者の助けになりたい。現場が「うまくいってなんぼ」ですからね。

若杉:技術者にとって日々の残業が何時間削減できたということよりも、バックオフィスに頼れる人がいることが時間と心の余裕につながっています。国土交通省のBIM/CIM原則適用からまもなく2年が経過し、ICTを活用した遠隔臨場なども普及してきましたが、やはり私のように年配の技術者は、設計の根幹は習得していても、ソフトの操作などは林さんの方がはるかによく知っているため、すっかり頼りきりです。「なんとかなったら助かるんだけどな」と相談すると「なんとかしましょう!」と応えてくれます。もはや「いてくれれば」ではなく、「いなければ困る」。対等な「戦力」としてのポジションを確立しています。みんなでワンチームとなり、「工事完成の達成感」や「建設工事のやりがい」を共有でき、それぞれの強みをうまく融合していく組織づくりができているといえるのではないでしょうか。

当社のICTの取り組みが評価されてか、発注者から説明会や研修のような場を設けることを依頼された時も、林さんに出向いてもらいます。当社もBIM/CIMに関わるため、発注者の説明に立ち会ってもらうこともあります。発注者だけではありません。私と若手技術者の中間的な年齢で気さくな人柄もあり、若手技術者にとっては相談しやすいお母さんのような存在になっています。他社の技術者や協力会社、交通誘導員からも「林さんがいるということは、スキャナーをまわすでしょう」と言われるぐらい、社外の方にも覚えられています。

例えば直近の「R5片品上流第二砂防堰堤工事」(群馬県)は、現場代理人として特に安全対策にICTを活用しました。レーザードローン(外注)を使用した起工測量では、植生下の地面を測量して工期短縮、急峻地形での滑落・転落のリスクを低減しました。土工の部分にICT施工を活用しましたが、その出来形管理を林さんがやってくれました。

林:急峻地形で角度が急で大変でした。測量機器を背負って川を歩くなど過酷なことも多かったですが、大変という気持ちも忘れるほどやりがいがあり、慣れてしまいました。点群データによる出来形検査もしましたが、それ以外にもドローンによる進捗管理を行うなど、印象深い現場となりました。

今後の目標、夢は

林:現場技術者により近い位置で助け合える存在になりたい。アバウトですが、人のためになることはきっと会社のためになるはず。特定の人にしか分からない業務を減らし、偏りすぎないことも大切になるため、分業して一人の負担を楽にすることがディレクターとしての目標です。現場の全てを知っている監理技術者や現場代理人がいて、ディレクターと分業する光景が当たり前になってほしいと思います。

そんな日が早く来るためにも、私がその一助になれれば。もし若手のディレクターが入社すれば教育係の立ち位置になり、会社としてマニュアルを作ることも考えなければならないかもしれません。現状は私が内業と外業を全て担当していますが、私が現場にいってスキャナーをまわしている間に(もう一人の建設ディレクターに)書類作成業務を任せるなど、建設ディレクター同士が連携する日がくることも期待しています。

建設ディレクターにはどんな人が向きますか。興味のある人にアドバイスを

林:企画室の業務は幅広く、総務に所属した経験も活かしつつ、地元の高校の進路指導の先生に向けて求人票を配るなど求人にも携わります。会社としては技術者を増やしたいところですが、加速度的に少子化の進む地域事情もあります。技術者の負担軽減と土木工事のイメージアップのため、建設ディレクターの導入は一つの解決策になり得るのではないでしょうか。

なにより建設ディレクターには大きな可能性があります。例えば体に障害や病を抱える人でも活躍できるユニバーサルな職業です。「遠隔臨場」はネットワークカメラでその場にいなくても現場の検査・確認ができますし、データ処理もスキルを身につければ自宅でできることもあるでしょう。私のような主婦層や子育て世代にも多様な働き方、分業を提供できる汎用性の高い職業だと感じます。

当社では令和5年(2023年)、工業系大卒の技術者を対象に外国人材活用の検討を始め、すでにフィリピンから土木技術者を1名採用し、ミャンマーの女性技術者も入社しました。こうした多様なバックグラウンドをもつ技術者とのコミュニケーションも重要になります。将来的には、外国語対応の建設ディレクター講座も必要になるかもしれませんね。

おわりに

総務畑の出身でありながら、3Dレーザースキャナーを背負って現場を駆ける林さん。明るく穏やかな表情の中にも、「求められることには精一杯応えたい」という強い決意と、ものづくりに対するあくなき向上心がひしひしと伝わってきました。とりわけ印象的だったのが、「自分の仕事に名前が付いた」という一言。すでに業界でキャリアを積んだ林さんのような人材が建設ディレクターの資格を得ることで、改めて自分の役割に気がつき、仲間の力を実感したことで、「名前がついた」という表現につながったのだと感じます。自身の仕事の重要性がわかることで会社がもっと好きになり、さらに貢献したいと思う好循環は、地域建設業が末長く存続していく上で大切な要素だと思います。一方、ランニングが趣味の一つで、フルマラソンにも出場するというパワフルな若杉さんは60代だそうですが、同社でも技術者の高齢化は課題だそうです。70代で活躍する技術者も在籍するそうですが、技術者間の年齢の隔たりが課題になる中、新しい技術にも関心の高い建設ディレクター・林さんは貴重な存在なのだと痛感しました。

現場の失敗と対策

- 2026/02/02

- 基礎工事 3)既製杭 根固め部の施工不良による支持力不足

インフラ温故知新

- 2026/02/02

- vol.7 大阪と日本のインフラ 炭鉱

今月の一冊

-

2026/02/02

『桃太郎がやってくる ~どうなる鬼ヶ島⁉~』

土木・建築、独自開発のパワーブレンダー工法による地盤改良事業などを手掛ける加藤建設(愛知県蟹江町)が、「建設業をあこがれの職業No.1へ」との思いで、社員のアイデアを形にした...

Copyright © 2013 一般財団法人 建設業技術者センター All rights reserved.