2025/07/01

土木部内にサポート室を設置、特定業務切出型で土木現場を支援/

部全体で31%の時間外労働を削減

丸本組(宮城県石巻市)

宮城県石巻市に本社を置く丸本組は、公共土木や民間建築、港湾・護岸工事まで幅広く手掛けています。同社では、令和6年(2024年)4月からの「罰則付き時間外労働の上限規制」適用を見据え、令和5年(2023年)に各部横断のワーキンググループを結成。生産性向上を図るべく、日々の業務課題の洗い出しなどを進めてきました。その中で建設ディレクターの導入を決定し、令和6年(2024年)4月には、現場を支援する社内組織「サポート室」を土木部内に設置。女性2人の建設ディレクターを含む4人体制で業務をスタートしました。常に20か所以上の土木現場を受け持ちながら、サポート室主導で写真整理一覧表を活用した工事写真整理や安全教育訓練の資料準備、施工計画書の一部項目の作成など、従来、技術者が行っていた業務から切り出した特定の業務を建設ディレクターに移管しています。

今回は、業界未経験で中途入社し、サポート室で活躍する建設ディレクターの清家星さんと、山本翔太郎専務、サポート室を束ねる金戸友太土木部土木課工事所長、現場代理人の村上雄紀さん(土木部土木課)にお話をお聞きしました。

これまでのキャリアと、建設ディレクターを選んだきっかけを教えてください。

清家:前職は、防音型コミュニケーションブースの営業販売アシスタントをしていました。自分のスキルを向上させたいと思っていた時、知人から、建設ディレクターという資格があると聞き、「サポート室」設置とほぼ同時に入社しました。石巻を代表する総合建設会社ならではの規模感、安定感はもちろんのこと、残業がなく完全週休二日制、年間休日数126日と、中学生と小学生の子供の子育てとの両立が可能な環境が整っている点も大きな魅力でした。建設業界のことは全くわかりませんでしたが、出来上がっていくものに携われるという「建設」の仕事に挑戦したい気持ちも漠然とありました。

いま、どんな仕事をされていますか。

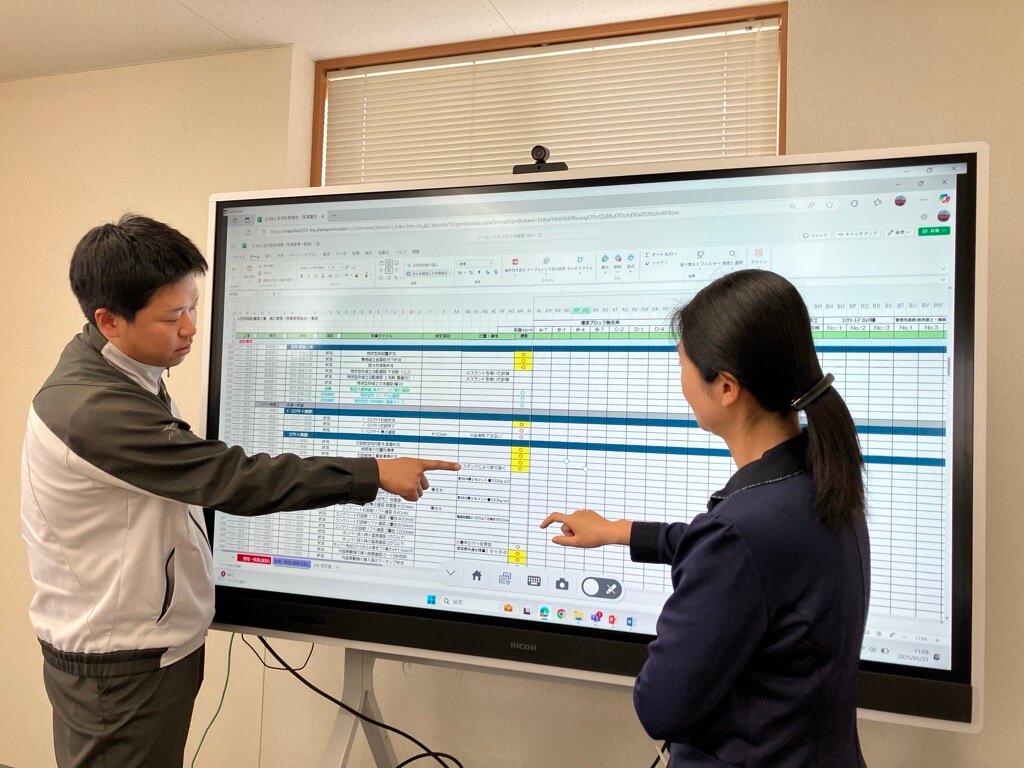

金戸:サポート室の建設ディレクターは、「特定業務切り出し型」での現場支援を基本としています。サポート室には 清家の他にもう一人、2015年の入社以来、現場事務に携わってきた建設ディレクターがいますが、建設ディレクター制度をより効果的に活かすためには、業務内容を整理・統一し、決して属人化させないことが重要です。

具体的には工事写真の整理、施工計画書の一部項目の作成、施工体制台帳の作成、現場で行う品質管理の帳票入力、月一回の安全教育訓練に向けた資料作成、現場見学会の企画運営補助などが対象。私が現場と調整しつつ室内に業務を振り分け、建設ディレクターの二人が作成した書類に必ず目を通してから現場に提供することで、現場技術者が書類チェックに要する時間を削減できる仕組みをとっています。

清家:サポート室内の他のメンバーは石巻事務所に勤務していますが、私は仙台市内に自宅があるため仙台支店に出社し、Teamsを活用して室内の連携をとりながら、リモートで常時10か所以上の現場を支援しています。

困りごとや、技術者とのコミュニケーションをとるための工夫は

清家: 現場ごとにTeamsのグループを作成し、各現場の担当者といろいろな書類のやりとりをする中で、作成した全ての書類に対し、「ここは良くない、こう修正した方がいい」と指導が受けられます。その場で解決できますから、本当にリアルタイムで学んでいく感じが効率よいです。スピードが出てくるので、「この書類を急いで作ってほしい」と言われるとすぐ作って見てもらい、チェックバックしてもらったものをもう一度修正し、確認をしてもらうのが一連の流れです。

金戸:現場と仙台支店、石巻事務所は離れていますので、Teamsでの情報共有をコミュニケーションの基本としています。電話はどうしても相手の時間を奪ってしまいますので、Teams内にあるタスク管理機能もフル活用し、Teams上のTO-DOリストで誰が何をしているかを〝見える化〟し、確認しながら仕事をしてもらう形ですね。

仕事の楽しさ、建設ディレクターを選んでよかったこと

清家:文系の大学出身のいわゆる門外漢な私にも、現場の技術者の方々をサポートできるのでやりがいを感じます。基本的に内勤業務ですが、石巻市渡波地区と牡鹿半島を結ぶ道路橋「万石橋」の耐震補強工事を訪問した際には、海中にある橋に実際に入って見て、橋がどのように作られ補強されているかを知り、とても新鮮でした。建設ディレクターの仕事を選んでいなければここには絶対入ることができなかったのだと思うと、とても印象に残りました。もうすぐ2期工事が始まり、私も工事写真整理を担当しますので、楽しみです。

写真5:工事開始前の現場踏査に立ち会う清家さん(向かって右)。サポート室に所属する建設ディレクターの小川さん(左)も、長く現場事務に携わってきたが、建設ディレクター養成講座を受講し「書類の必要性やその理由が分かり、業務を理解しながら現場を支援できるようになった」とやりがいを語る

写真5:工事開始前の現場踏査に立ち会う清家さん(向かって右)。サポート室に所属する建設ディレクターの小川さん(左)も、長く現場事務に携わってきたが、建設ディレクター養成講座を受講し「書類の必要性やその理由が分かり、業務を理解しながら現場を支援できるようになった」とやりがいを語る

建設ディレクターがもたらす効果、効果を引き出すための教育の工夫

村上:現場技術者として最も効果を感じているのは、建設ディレクターによる写真整理の支援です。

金戸:その鍵は、Teams上で現場とサポート室が情報共有しているExcelの「写真管理一覧表」です。一覧表には「コンクリートを施工する場合にこうした写真をこの位置で撮らなければならない」などと分かりやすいように、工事ごとの撮影ポイント(写真タイトル・測定項目・位置など)を網羅して明示し、現場技術者に「見える化」しています。私は現場技術者として10年以上経験を積みましたが、あえてこの〝経験〟や〝勘〟には頼らず、受注後、あくまで共通仕様書に基づいて、工種ごとに私が一覧表を作成しています。

一方、サポート室内の建設ディレクターにとっては、現場の技術者が何の写真を撮ってくるかわからないわけです。この一覧表を見れば、送られてくる写真をどこに取り込めばよいか、現場経験や知識が浅い建設ディレクターにも一目瞭然。写真整理が明確化され、効率よく整理することができます。

清家:一覧表の写真タイトルに基づき、写真の取り込みが完了すれば、表中の該当項目を黄塗にします。どこに仕分ければよいかわからない写真は、一時的に別フォルダ(該当不明写真)に格納します。専門用語が分からず、何を撮影したかわからない写真もありますが、とにかく理屈ではなく、「コンクリートと書かれているものをこの場所に」と機械的に格納していきます。

金戸:大事なのはそういうことで、いろいろな教育のやり方があるとは思いますが、当社では最初から現場に同行させて専門用語を教えるのではなく、間違いもありはしますが、まずは写真整理をしてもらった上で、二年目からは逆に現場に行く機会を増やしていきます。そうすれば、写真で見た情景が実際に目にするものとつながることがあります。断片的にではあっても、「この作業、(写真整理で)見た!」と理解できるものです。

村上:現場の若手技術者を育成する上での負担減にもつながるのではないでしょうか。私も現場代理人を務めて5年ほどが経ちますが、経験上「本当はこれも、あれも撮らなければならなかった」とうっかりすることもあります。それが早い段階でサポート室から「これを撮らなければいけない」という情報(一覧表)が送られてくるので、一覧表が逆引きのような役割を果たし、撮り忘れ防止になるため助かります。現場から戻った後の写真整理となると、やはりその日に撮る量が多ければその分だけ残業になりやすい。写真整理の時間が大幅に短縮されるだけでも現場で仕事をする立場からすると、かなり有効だと感じます。繁忙期には、撮ってすぐ次の場所に移動するため、その写真が本当に正しいものだったのか、撮り方ももう少し工夫できたのではといった書類の添削の時間も出てきますが、それを含めても1日あたり30分から1時間は残業時間が減りました。

加えて、撮れていない写真(一覧表に黄色の着色のない部分)も現場ですぐに確認でき、「明日はこれを撮ってしまおうか」と計画が立てやすい。効率よく作業が終われば早く帰宅できますし、勉強する時間にも充てられます。発注者とのコミュニケーションなど、技術者本来の〝コア〟な業務にも時間を充てることができ、本当にありがたいですね。

金戸:数値で表れた効果として、現場の時間外労働時間(写真整理を含めてサポート室が8時間作業をした場合)は、土木部全体で31.0%、ある工事では218時間も業務時間を削減できました。現場技術者から「どこに何の写真が(サポート室で)整理されたか分からず、結局最後には自分でもう一度振り分け直したよ」という声もありましたが、その後「確かに振り分けは自分でやったけれども、撮影の段階で黒板をきちんと映していなかったから、変なところに振り分けられちゃったんだね」といった反省の声も聞かれ、結果として技術者にも丁寧な仕事をする姿勢が生まれるといった予想外の効果もありました。また、「たくさん撮ってそれきりにしていたものを(建設ディレクターが)まとめてくれていたんだね」という感謝の声も。要は、サポートする側が悪いのではなく、「私たち現場技術者もこうしないといけないよね」という「組織で現場をつくる芽生え」ができてきたのです。決して現場だけで完結するのではない、この〝芽生え〟を無駄にしてはいけませんね。

今後の目標、夢は

清家:目の前の目標は、写真整理の精度をさらに高めること。単に「格納」にとどまるのではなく、使う人が「ここにあるよね」とすぐにわかるような「整理」に高めていきたい。今後はさらに、写真一枚ずつ、写っている場面と黒板がまず一致しているかどうかを確認し、もし一致しない場合、「黒板に書いてある用語はどういう意味だろう」と、用語を検索して本当に合っているかどうか、さらに丁寧に調べる。分類先がわからず一時的に格納している写真が少しずつ減るように心がけたい。現場から「ああ、良くなったね」と言ってもらえるようにしなければなりません。長期的な目標は、写真整理の一覧表を自分でも作れるようにチャレンジしたいと思います。そうなれば、金戸さんの負担も軽減され、広い目で見て業務効率化につながるでしょう。

金戸:今後、2年目は、清家さんら建設ディレクターと勉強会を開きながら、現場にいく頻度を増やすことも含めて、業務の精度を高めてもらうための新たなステップを見出していきます。

建設ディレクターにはどんな人が向きますか。興味のある人にアドバイスを

清家:業界未経験なので、わからないことがたくさんありますが、ゼロから学びたいという姿勢が自分にとってはすごく大切だと感じます。聞いたこともない用語がたくさんあるので、そこから覚えて吸収するのも、自分のやりがい。どんなことでも学びたい方に向いているのではと思います。また、リモート勤務ができることは大きな魅力です。育児と両立しながら活躍できる、建設業の新しい働き方のスタイルになるのではないでしょうか。

おわりに

今期80周年の節目を迎える丸本組。山本専務は「サポート室の実績が着実に積み上がり、土台がしっかりできた」と胸を張ります。これを機にサポート室の組織上の位置づけを明確化し、新たな部署に昇格させたいとの考えです。「社内外に建設ディレクター制度の活用に積極的に取り組んでいるというアピールにもなりますし、業界未経験で入社しても、すぐに資格を取得して実働できる組織を整えることで、建設業界の求人間口も広がる」とも。

サポート室を率いる金戸さんの「会社の中に、別会社として存在しているような気持ちで、お客様(=現場)のニーズに応えていく」という言葉も、とても印象的でした。

現場の失敗と対策

- 2026/02/02

- 基礎工事 3)既製杭 根固め部の施工不良による支持力不足

インフラ温故知新

- 2026/02/02

- vol.7 大阪と日本のインフラ 炭鉱

今月の一冊

-

2026/02/02

『桃太郎がやってくる ~どうなる鬼ヶ島⁉~』

土木・建築、独自開発のパワーブレンダー工法による地盤改良事業などを手掛ける加藤建設(愛知県蟹江町)が、「建設業をあこがれの職業No.1へ」との思いで、社員のアイデアを形にした...

Copyright © 2013 一般財団法人 建設業技術者センター All rights reserved.