土木学会が平成12年に設立した認定制度──『土木学会選奨土木遺産』。顕彰を通じて歴史的土木構造物の保存に資することを目的に、500件を超える構造物が認定されています。

コンコムでは、たくさんの土木遺産の中から、最寄り駅から歩いて行ける土木遺産をピックアップし、「土木遺産を訪ねて─歩いて学ぶ歴史的構造物─」を不定期連載します。駅から歴史的土木構造物までの道程、周辺の見どころ等、参考になれば幸いです。

みなさんも旅のついでに少しだけ足を延ばして、日本の土木技術の歴史にふれてみてはいかがでしょうか。

File 06

【元町・山手地区の震災復興施設群/神奈川県横浜市】

| 認定年 | 平成27年度(2015年度) |

|---|---|

| 所在地 | 神奈川県横浜市中区 |

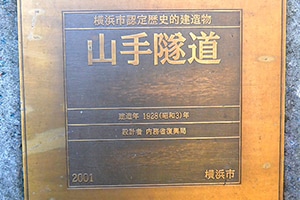

| 竣工 | 大正15年(1926年)~昭和3年(1928年) |

| 橋長 | 131.2m |

| 幅員 | 14.9m |

-

Start

今回の歩いて学ぶ土木遺産は「みなと街ヨコハマ」に点在する元町・山手地区の震災復興施設群を歩いてめぐる行程です。年間のべ5,100万人を超える観光客が訪れる横浜市(平成29年度/横浜市文化観光局調べ)。中でも元町や山下公園、中華街、みなとみらいといった観光地の集まる地区は、年間を通じて国内外から多くの観光客が訪れる人気エリアです。今回の探訪の出発地点は、元町商店街の入口となる「JR根岸線/石川町」駅南口。多くの観光客は、改札を抜けた後、右手の商店街へ向かいますが、今回は左手(西)へ進みます。

-

Goal

川沿いを下って最後のポイント「谷戸橋」へ向かうこともできますが、せっかくなので観光客で賑わう「元町商店街」を散策します。横浜発祥のブランド店が立ち並ぶ商店街は、今も横浜を代表する観光スポットです。商店街の終わり、交番の左手に「谷戸橋」があります。この谷戸橋だけでなく、「アール・デコ様式」の親柱など、震災復興群のそこかしこに「西洋風」の建築様式をみることができます。古くから外国人居留者の多かった横浜ならではかもしれません。

また谷戸橋は、震災以前は現在よりも堀川の下流にあったそうですが、震災で崩壊後、今の場所に架けられました。ちなみに、先ほどの西の橋から上流を中村川、下流を堀川と呼ぶそうです。

Topics

今回訪れた土木遺産「元町・山手地区の震災復興施設群」は、大正12年(1923年)に発生した関東大震災で甚大な被害を受けた横浜の震災復興事業として整備された施設群です。当時の資料によると、横浜市の死者・行方不明者数は26,000人以上(内閣府・防災情報ホームページより)にのぼったそうです。こうした大災害からわずか数年で、横浜を復興させるためのインフラ整備が行われたことに、改めて日本の土木のチカラを感じました。しかも、横浜という街にふさわしい設計で。また、100年近く経った今もこれらの施設が現役として利用されていることにも驚かされます。

今回訪れたエリアは、普段、みなさんが観光地として訪れる「みなと街ヨコハマ」の裏側に位置するエリアかもしれませんが、少し足を延ばすだけで、これだけの土木遺産に触れることができます。ぜひ一度訪れてみてください。私もこの後、中華街、山下公園、赤レンガ倉庫、みなとみらい地区を散策し、横浜駅までウォーキング。ヨコハマを満喫して帰路につきました。

現場の失敗と対策

- 2026/02/02

- 基礎工事 3)既製杭 根固め部の施工不良による支持力不足

インフラ温故知新

- 2026/02/02

- vol.7 大阪と日本のインフラ 炭鉱

今月の一冊

-

2026/02/02

『桃太郎がやってくる ~どうなる鬼ヶ島⁉~』

土木・建築、独自開発のパワーブレンダー工法による地盤改良事業などを手掛ける加藤建設(愛知県蟹江町)が、「建設業をあこがれの職業No.1へ」との思いで、社員のアイデアを形にした...

Copyright © 2013 一般財団法人 建設業技術者センター All rights reserved.