土木学会が平成12年に設立した認定制度──『土木学会選奨土木遺産』。顕彰を通じて歴史的土木構造物の保存に資することを目的に、500件を超える構造物が認定されています。

コンコムでは、たくさんの土木遺産の中から、最寄り駅から歩いて行ける土木遺産をピックアップし、「土木遺産を訪ねて─歩いて学ぶ歴史的構造物─」を不定期連載します。駅から歴史的土木構造物までの道程、周辺の見どころ等、参考になれば幸いです。

みなさんも旅のついでに少しだけ足を延ばして、日本の土木技術の歴史にふれてみてはいかがでしょうか。

File 12

【多度津港旧外港東防波堤/香川県仲多度郡多度津町】

| 認定年 | 平成18年度(2006年度) |

|---|---|

| 所在地 | 香川県仲多度郡多度津町 |

| 竣工 | 明治44年(1911年) |

Start

Point 1

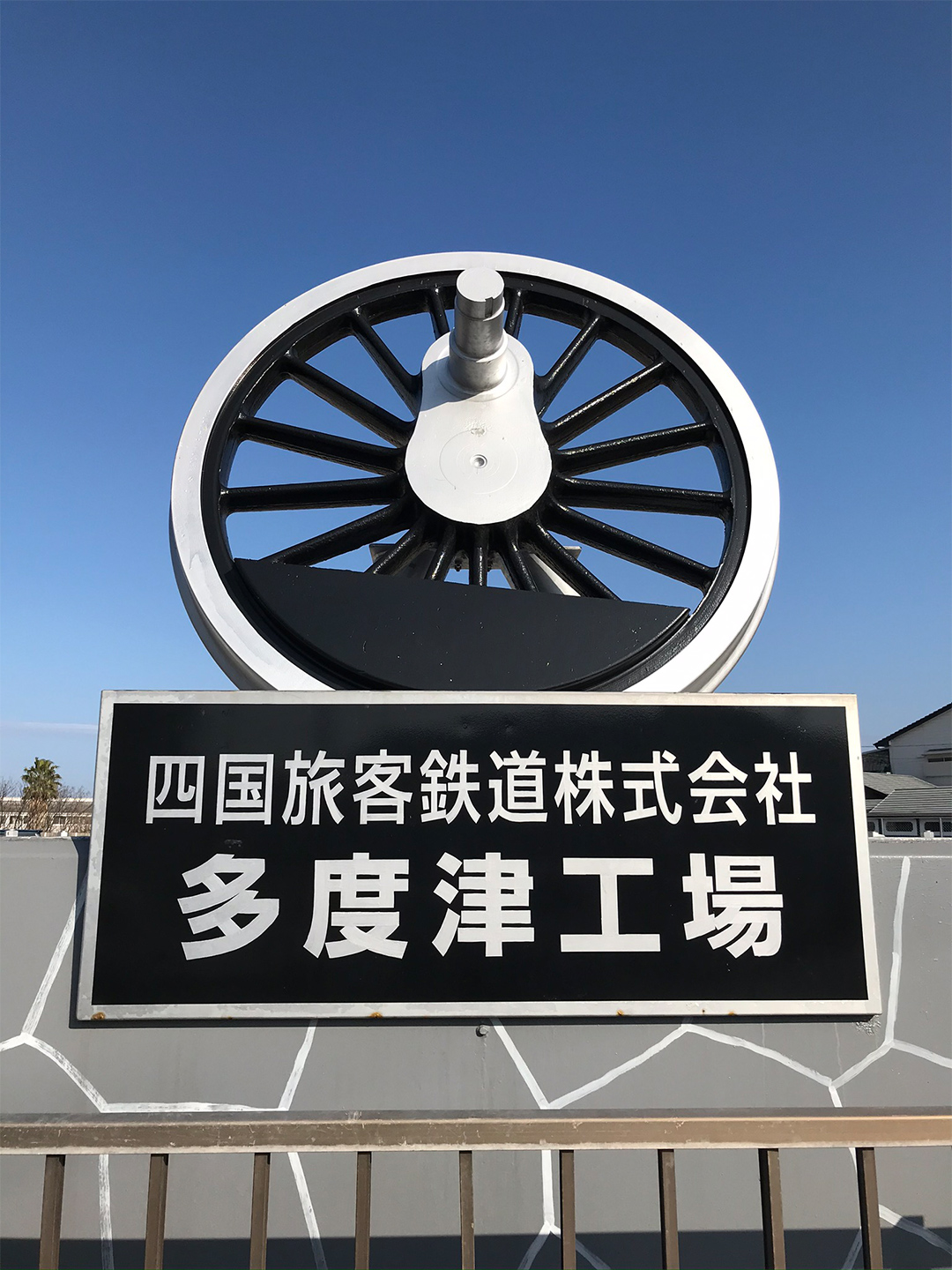

多度津駅を降りると、駅前には四国鉄道発祥の地の碑として蒸気機関車の動輪が設置されています。四国の鉄道は、明治22年(1889年)に讃岐鉄道が丸亀〜多度津〜琴平間15.5kmを開通させたことが始まり(※)と言われ、同様の碑が終点の琴平駅にも存在しています。その後明治30年(1897年)に高松駅まで延伸され、現在のJR四国の原型となっています。そのような経緯から、駅舎北側の線路沿いには当時の輸送手段の最先端であった蒸気機関車が展示されています。

駅舎南側の線路沿いには二つの給水塔が並んでいます。蒸気機関車=石炭というイメージですが、実際は水を蒸発させてできる蒸気エネルギーで走るため、水を補給するための給水塔が欠かせません。大正2年(1913年)に建てられた煉瓦造り(写真左)、昭和26年(1951年)に建てられた鉄骨造(写真右)の二つの給水塔は、いずれも国の登録有形文化財に指定されており、現在も大切に保存されています。

さらに線路沿いを南に進むと、同じく国の登録有形文化財に指定されている転車台(蒸気機関車の進行方向を変える構造物)が保存されていますが、こちらはJR四国の敷地内になるため、見学には許可が必要です。

※前年(1888年)に松山〜三津間で開業した伊予鉄道は軽便鉄道(一般的な鉄道よりも規格が簡便で、安価に建設された鉄道)であったため、讃岐鉄道が始まりとされています。

Point 2

駅前の通り(県道213号)を300mほど直進し、多度津町役場前交差点を右折、桜川沿いを歩くと突き当たる山階多度津線(県道216号)を右折すると、レトロな板塀が現れます。ここは旧多度津藩士の浅見邸跡で、現在は多度津町立資料館として利用されています。資料館には多度津町にゆかりのある考古・歴史・民俗資料が収集されており、江戸時代に造られた日本で3番目に古いと言われる北前船模型(1/10サイズ)も展示されています。

Point 3

Goal

桃陵公園から、多度津町東浜交差点へ戻り左折、300mほど直進すると多度津港に到着します。港町を散策しながらしばらく歩くと、右手の壁に埋め込まれた選奨土木遺産の銘板が確認できました。「多度津港旧外港東防波堤」に到着です。

Topics

港湾と鉄道という2つのインフラで四国の中心となった多度津のまちは、土木の歴史を今に伝えています。また、今回紹介した多度津駅給水塔、JR四国多度津工場、旧外港東防波堤はいずれも近代化産業遺産としても認定されており、多度津を中心としたインフラが香川、四国の発展に貢献してきたとも言えるでしょう。

多度津工場が一般公開される年に一度の「きしゃぽっぽまつり」は、多度津最大のお祭りイベント「多度津フェスティバル」と同時開催され、地元の方も大いに盛り上がるそうです。ぜひ一度訪れてみたいと思います。

※今回の取材は2020年1月に行っています。

現場の失敗と対策

- 2026/02/02

- 基礎工事 3)既製杭 根固め部の施工不良による支持力不足

インフラ温故知新

- 2026/02/02

- vol.7 大阪と日本のインフラ 炭鉱

今月の一冊

-

2026/02/02

『桃太郎がやってくる ~どうなる鬼ヶ島⁉~』

土木・建築、独自開発のパワーブレンダー工法による地盤改良事業などを手掛ける加藤建設(愛知県蟹江町)が、「建設業をあこがれの職業No.1へ」との思いで、社員のアイデアを形にした...

Copyright © 2013 一般財団法人 建設業技術者センター All rights reserved.