- ホーム

- コンテンツ一覧

- 建設業界を知る~今月の一冊

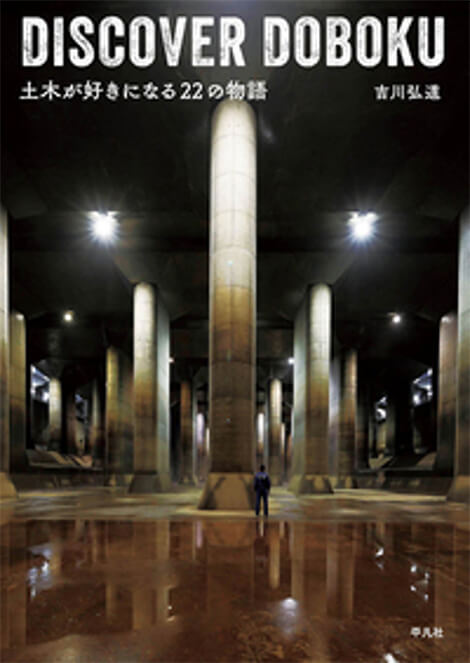

- 『DISCOVER DOBOKU』土木が好きになる22の物語

2024/01/05

『DISCOVER DOBOKU』土木が好きになる22の物語

(表紙画像は出版社ホームページより)

発行/株式会社平凡社

著者/吉川弘道

発行日/2023年7月

価格/本体2,600円(税別)

ISBN/9784582544763

近年、社会インフラを観光資源として活用する「インフラツーリズム」が、SNSなどの後押しもあり注目を集めている。本書は、ダム、橋などの土木施設を、美しくも迫力ある写真と文章で綴る名場面集。東京都市大学名誉教授、土木系耐震工学者として長年教壇に立った著者は、その経験から、「土木は雄大で凄い、みんなの役に立っている(と満足しているだけの状況)から一歩、二歩踏み出す必要がある」と感じ、発信側の工夫と努力による土木のファンを掘り起こそうと、「魅せる土木」を提唱してきた。実際に執筆や講演に注力し、SNSも駆使することで、いまや主宰するウェブ投稿サイト「土木ウォッチング」は1500編もの記事を擁し、多くの土木ファンが集う。

だからこそ本著を、これまで取り組んできた「魅せる土木の応用講座の集大成」と位置付ける。「まずはその勇姿を見つめ、慈しんでいただきたい。そこには、事業者の熱量とエンジニア魂が横溢している」と思いを寄せている。

「巨大ダムのカリスマ」「星降る橋の魅惑」――。心をつかむ見出しを掲げた22のエピソードを、4章立てで構成した。エピソード仕立てにしたことについて著者は、歴史家・磯田道史氏が土木学会誌のインタビューで語った「後世まで愛される構造物には、物語がないといけない」の言葉に着想を得たという。そのエピソードは、ストーリーのある絵本でもあり図鑑のようでもある。年代譜を綴ったもの、インフラツーリズムに関するものまでさまざまだ。

次世代に伝えたい巨大インフラ施設を第一章に、明治から昭和に竣工してなお現役を貫く土木施設の物語を第二章に。第三章では、都市トンネル構築技術の〝王者〟シールド工法の来し方を振り返りつつ、我が国をシールド工法の先進国たらしめた、事業者、建設会社、重工メーカーらの飽くなきチャレンジとエンジニア魂への敬意を表している。

一方、大規模な土木構造物を、曲線・曲面構造を織り交ぜて創り出した美しさを、「鳴子ダム」「池田へそっ湖大橋」など選りすぐりの7事例を通じて紹介しつつ、「理屈抜きにそのフォルムをいとおしむことが大切」とのコンセプトでまとめた第四章「土木はもはやアートである!」も興味深い。若手エンジニアへの熱いメッセージも、読む者の胸を打つ。

コンコムでも、歩いて学ぶ歴史的構造物(土木学会選奨土木遺産)を紹介する「土木遺産を訪ねて」を連載している。当著と併せてご一読いただきたい。

現場の失敗と対策

- 2026/02/02

- 基礎工事 3)既製杭 根固め部の施工不良による支持力不足

インフラ温故知新

- 2026/02/02

- vol.7 大阪と日本のインフラ 炭鉱

今月の一冊

-

2026/02/02

『桃太郎がやってくる ~どうなる鬼ヶ島⁉~』

土木・建築、独自開発のパワーブレンダー工法による地盤改良事業などを手掛ける加藤建設(愛知県蟹江町)が、「建設業をあこがれの職業No.1へ」との思いで、社員のアイデアを形にした...

Copyright © 2013 一般財団法人 建設業技術者センター All rights reserved.