2025/09/01

3Ⅾモデルを活用した施工管理が高評価/

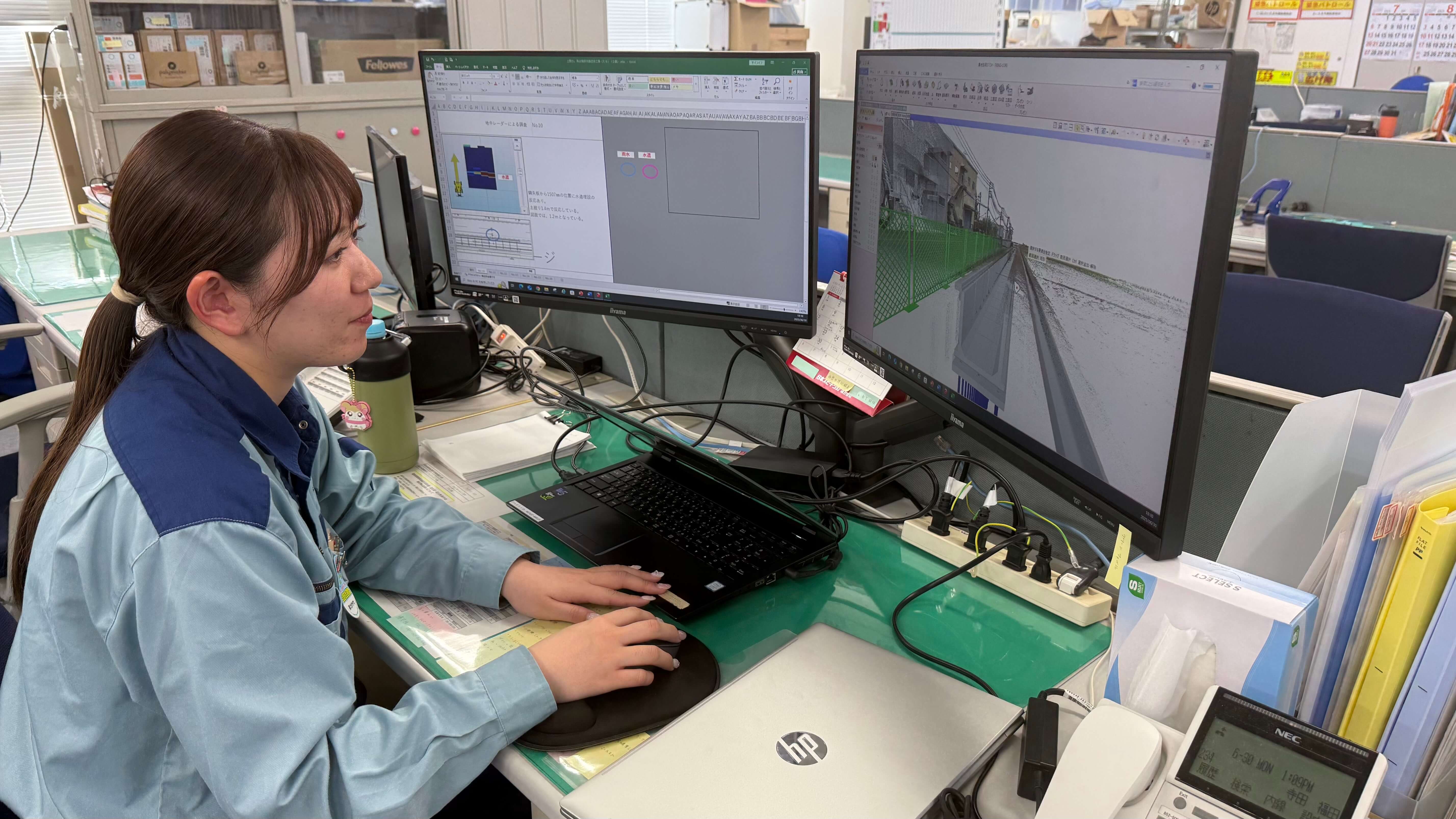

ICT特化の建設ディレクターがモデル作成

カタヤマ(埼玉県さいたま市)

株式会社カタヤマ(さいたま市)は、埼玉県やさいたま市の道路や上下水道、公共施設など、地域インフラの整備を手掛ける地域密着型ゼネコンです。業界の担い手不足が深刻化する中、採用活動に注力してきた片山雄一郎代表取締役社長は「建設系学科出身の女性が建設業界に就職しない現状を非常に残念に思い、女性活躍に貢献できるものを探していた」と10年ほど前を振り返ります。女性の雇用を後押しする建設ディレクターという職種に興味をもったことに加え、現場代理人の残業時間を減らすための解決策でもあるDX(デジタルトランスフォーメーション)推進には、専門のICT人材を育成する必要があると感じていたこともあり、ICTに特化した建設ディレクター導入に、いち早く舵を切りました。

同社では現在、技術者が行っていたICT業務(3D測量・データ作成等)を、建設ディレクターが担当しています。建設ディレクターと技術者が連携し、工事の打ち合わせ段階にも3Dデータを活用することで、協力会社のスタッフも含め、工事に関わる全員が施工イメージを共有することができ、作業の手戻りもなく、何度も説明する必要がなくなるため、技術者の時間的な負担は大幅に減少したとのことです。また、工事がスムーズに進むことで、工事成績評定の底上げにも結びつくなどの効果まで表れているそうです。

令和3年(2021年)4月には建設ディレクター第一号となる寺田唯香さんを新卒で採用。同月中には専門部署「工事支援室」を新設し、これまでに計4名が建設ディレクターの資格を取得しました。今回は、寺田さんのほか、工事支援室で活躍する福田ゆりさん、土木部の井口勝弘副部長、岩本亮祐工事長にお話をお聞きしました。

これまでのキャリアと、建設ディレクターを選んだきっかけを教えてください。

寺田:大学では、工学部で建築を専攻していましたので、在学中に学んだ図面やCADの知識を生かしたいと思い、就職活動をしていました。当初は設計職を希望し、ハウスメーカーなどの求人を探していましたが、人のために何かを形にしたい、誰かを支える仕事ができればと思っていました。また、地元の埼玉県で働きたいという思いもありました。そんな時に大学の就職支援課で「カタヤマという会社に、建設ディレクターという職種がありますよ」と紹介をうけました。建設業は現場作業が主で、施工管理職は男性の職業という印象もあり、就職先としては考えていませんでしたが、当社の会社説明会に参加し、建設ディレクターという職種が女性にフォーカスしていることを知り、興味を持ちました。現場とオフィスをつなぐという職域にも惹かれました。これから建設ディレクターの専門部署が新設されるとも聞き、新しいことに挑戦できればと、2021年4月に入社しました。5月に建設ディレクター育成講座を受講しました。

福田:大学の文系学部卒ということもあり、漠然と事務職を探していました。父が建設業で働いていることもあり、特に建設業の現場事務には関心がありました。当社の建設ディレクター募集という求人を見て、初めて聞く職種に興味が湧き、会社説明会に参加しました。「文系でも活躍できますよ」と言ってもらえたことで安心し、2023年4月に新卒で入社しました。デスクワークばかりでないことや、女性の私でも建設の現場に深く関われることが決め手になりました。

いま、どんな仕事をされていますか。

寺田:入社後3か月が経った頃、排水機場耐震対策工事で初めて躯体の3Dモデルを作成しました。大学で図面を読むことに慣れていたため、モデリング作業もスムーズに進めることができました。その時「今現場に貢献できるものはこれだ」と直感し、以来、3Dモデルの作成に夢中になっています。入社して約半年後、3Dモデル以外にも、ドローンによる写真測量、それに付随する点群データの処理を担当するなど、実際に現場に行く作業も、業務に加わりました。

井口:当社の工事の受注割合は、市発注が約80%、県発注が約20%。県の工事はICT活用工事が増えてきたものの、市の工事ではまだそれほど多くはありません。そのため直轄工事のように測量から出来形管理までをICTで実施するようなやり方はしていません。施工の検討、打ち合わせ段階で「見やすい現場、わかりやすい現場」を示すことをメインに、工事支援室と土木部が連携し、支援室で3Dモデルを作成してもらっています。技術者側から「こんな資料を作ってほしい」とお願いして工事支援室の方で軌跡図を作ってもらったり、「こんな風に施工が流れてますよ」と可視化する3D施工ステップを作ってもらったりしています。

福田:私も寺田の指導を受けながら、常に3、4現場を担当して3Dデータ作成に携わっています。「今日はここまでできて、途中経過はこうです」と、とにかく見せてアドバイスをもらっています。入社約3か月後からは、地中埋設物探査レーダーの操作についても勉強を始め、私が主に探査に行っています。また、書類作成業務については、多くはありませんが道路使用許可書、施工計画書、施工体制台帳、産業廃棄物管理票交付等状況報告書の作成の依頼を現場担当者から受けることもあります。

井口:技術者が担うべき書類作成を全て支援室に任せるやり方は、今後も考えていません。若い技術者が育たなければ年齢のバランスが崩れてしまい、受注の安定につながらないと考えているため、若い世代を育成して独り立ちさせるためにも、書類作成は技術者として必ず通ってほしい道だと思っているからです。

困りごとや、工夫は

寺田:入社して2年目に、作成した3Dモデルを検査員の方に直接見てもらう機会を得たにも関わらず、「誰かが見た時にどう感じてもらえるか」をあまり考えていなかったので、うまくアピールできませんでした。その経験から、まずはデータに興味を持ってもらえるような「見栄えのよい」3Dモデルの作成を常に心がけています。依頼された部分だけでなく、周辺環境も含めた〝魅せる〟データを意識して作っています。

福田:父の影響でもともと建築の図面になじみはありましたが、専門用語、図面の見方、CADの使い方は全くの初心者です。入社して2か月目で、道路の地下に設置された埋設管の位置や深さを調査するため、地中探査レーダーの担当を任されました。機械・埋設物の知識もなく、操作を探り探り行いました。日々、知識(図面の見方や専門用語)を増やすことを心がけ、2023年には建設ディレクターの育成講座を受け、2024年には2級の土木施工管理技士検定に合格しました。はじめのうちは土木の現場が主でしたが、今は建築の現場のモデル作成依頼もあります。土木と建築では、図面の見た目も違うため、毎度、完成するのかなという不安から始まりますが、3年目になっても新しいことが続いていくので、常に新鮮な気持ちで仕事が進められています。

仕事の楽しさ、建設ディレクターを選んでよかったこと

寺田:入社後1年半ほど経ったころでしょうか。3Dモデルを「工事関係者協議に使いたい」「周辺住民への周知で使いたい」といった依頼が増え、ここまでやり込んできた甲斐があったと手ごたえを感じました。発注者に「わかりやすい」と言っていただいた時は、自分が役に立てていると実感できます。今では、当社が受注した現場の9割程度に3Dモデルが浸透しましたが、今後は3Dモデルを作成しても迫力が出にくい路上工事にも使ってもらえれば、と自分なりの目標を掲げています。現場に自ら足を運び行動し、まだまだできることを増やしたい。日々勉強です。令和7年(2025年)1月には、1級土木施工管理技士の資格も取得しました。

福田:何といっても 「自分の携わった作品が、すぐ手の届くところにある」こと。 地域の公共工事を主に手掛ける会社だからこそ、自分が3Dモデル作成に携わった現場を通勤途中に目にするなど、日常の中にやりがいが溢れています。技術者の方から「すごい」と言われたり、「ありがとう」と言われるとやはり率直に嬉しく、やりがいにつながっています。

建設ディレクターがもたらす効果は

井口:3Dモデルは、以前は全て土木部の技術者が作成していましたが、やはり手がまわりませんでした。それでは出せる時期が遅れる。最後に「こういう3Dデータがありましたよ」と言っても、見せ方に〝迫力〟がありません。同時進行で進みながら、ある程度のところで寺田さんと福田さんにお願いすれば作れる状態なので、点群データも取ってあって、3Dモデルを作成すれば重ね合わせて、チェックできるようにしています。

工事支援室と連携して3Dモデルを作成する効果を挙げればきりがありません。データ作成に要する時間が減り、我々技術者は付加価値の高い現場の監理に集中でき、組織全体の生産性向上にもつながります。一例として通常、施工・工程打ち合わせの場面で多くの関係者がいる場合、説明に時間を要します。しかし、3Dモデルを活用し、各工程で計画した車両などの現場搬入が可能かどうかなどについて打ち合わせ調整を密に行えば、現場の状態が分かりやすく説明できるようになり、最低限の時間で済みます。協力会社、職長、作業員との打ち合わせでも、平面図だけでは理解しにくいため、3Dモデルを使って施工状況を伝えやすくし、円滑かつ効率的に施工を終えることができます。例えば工事関係者協議の場でも「こうした流れで施工しますのでお願いします」と、とても円滑に進みますね。

市の工事でもほぼ全工事に対して3Dモデルを作成していますので、非常に見栄えが良い。当社は施工前の仮設計画なども3Dで作っています。3Dモデルを中間、完成検査で見せることで、点数アップ(工事成績評定の底上げ)に確実に繋がっています。設計変更協議でも、「こんなふうになりますよ」という見せ方をするので、3Dモデルがあれば一目瞭然。受発注者双方の人材不足が進む中でも、イメージの共有を図りやすい。本当に「魅せ方」ですよね。寺田さん、福田さんの言う「魅せ方」の工夫を実感するとともに、その苦労がやはりあると思いますね。感謝しています。

岩本:「魅せ方」は大きな要素です。検査官には一発勝負で点数をもらわなくてはいけません。こういうことやってますよと3Dの動画を使って説明すると、検査官の反応が一気に良くなります。また最近では、3次元データをもとに、自社で購入した3Dプリンターを活用して模型を作成し、構造物の詳細部分の検討や、施工検討に役立てています。施工現場全体の模型を作成し、関係者間の協議や住民説明会等で活用することもできます。こうした「見える化」によって、関係者間あるいは住民側とのコンセンサスを得やすくなりました。

今後の目標、夢は

寺田:今は、基本的に現場の方から依頼があってデータを作成しますが、頼まれるより前に、より川上の段階で、私たちが動ける準備ができるようにしたい。経験を積むことで「他の現場ではこういうことをやっていました」と、3Dモデル活用を考えていない現場にも積極的に提案していきたいですね。

福田:今はわからないことが多く、現場の技術者の方々に頼ることの方が多いですが、まだ経験していない構造物工についてもいずれは3Dモデルを作成したい。さらに知識を広げるため、私も1級の土木施工管理技術検定(第二次)合格に備えて勉強中です。

建設ディレクターにはどんな人が向きますか。興味のある人にアドバイスを

寺田:知識がなくても大丈夫。大学が建築専攻だったとはいえ、私も施工管理や建設ディレクターについては何も知らないまま入社しました。入社後の研修や講座、また協力会社の方にICT技術を教えてもらいました。わからないことは聞いて解決すればよいと思います。どうしてそうなっているのか、きちんと興味を持って一つ一つ調べ、理解しながら進めていける方が、現場にも提案しやすいでしょう。マニュアルがあるわけではありませんから、説明できるようになるまで調べればよいと思います。わかることが増えると、世界もどんどん広がります。

福田:わからないことが出てきた時、自分の質問を具体化できて、何度も尋ねる姿勢が大切だと感じます。工事支援室は、日々インプットしたことをきちんと活用できるかどうか、どう活用していくかというアウトプットを常に考えている部署です。

おわりに

「明るく、仲良く、元気よく」がモットーの同社。建設ディレクターのお二人の、明るく柔和な雰囲気の中にも、物事を的確に見定めて理路整然と話す姿が印象深く、「求められる役割をしっかりと果たし、期待に応えたい」という強い決意がひしひしと伝わってきました。

片山社長は「徐々に建設ディレクターの導入企業が増えてきたことで、知名度も上がり、(当社の)採用の目玉になっている」と胸を張ります。来春には1名(文系大卒)、令和9年(2027年)も1名採用予定といいますが、工事支援室の仕事量や定着率を参考に、今後も増やしていく考えです。

現場の失敗と対策

- 2026/02/02

- 基礎工事 3)既製杭 根固め部の施工不良による支持力不足

インフラ温故知新

- 2026/02/02

- vol.7 大阪と日本のインフラ 炭鉱

今月の一冊

-

2026/02/02

『桃太郎がやってくる ~どうなる鬼ヶ島⁉~』

土木・建築、独自開発のパワーブレンダー工法による地盤改良事業などを手掛ける加藤建設(愛知県蟹江町)が、「建設業をあこがれの職業No.1へ」との思いで、社員のアイデアを形にした...

Copyright © 2013 一般財団法人 建設業技術者センター All rights reserved.