2025/11/04

「DX推進室」が現場の業務効率化を支援/

現場経験20年の元技術者コアに、新卒DX採用の建設ディレクターを配置

朝日土木(三重県四日市市)

中小建設企業においても働き方改革への意識が高まり、DX(デジタルトランスフォーメーション)化しないと生き残れないという強い危機感を持つ経営者も増えています。競争優位を獲得するには、DX化によって生まれたコストや時間を再投資していく必要があるからです。土木工事を事業の柱とし、四日市市、鈴鹿市、伊勢市を中心に多くの工事を手掛ける朝日土木株式会社(三重県四日市市)もその一つ。働き方改革元年といわれた2019年、コロナ禍の始まった直後から、グループウェアやオンライン勤怠管理、ICT施工の導入を始め、令和5年(2023年)5月には「DX推進室」を新設しました。現場監督として20年以上の経験を積んだ山下瑞喜室長が現場との〝橋渡し役〟を務め、DXを担当する建設ディレクターとして新卒採用したドアン・ニュンさんら2名の社員を中心に、現場の業務効率化や労働時間削減に取り組んでいます。

山下室長は「DX化は、現場とバックオフィスが連携しないとうまく機能しない。現場へのシステム導入の働きかけとその習熟度向上、バックオフィスでの効果的なサポートを同時に行うことで、最適な結果を導くことができる」と語ります。

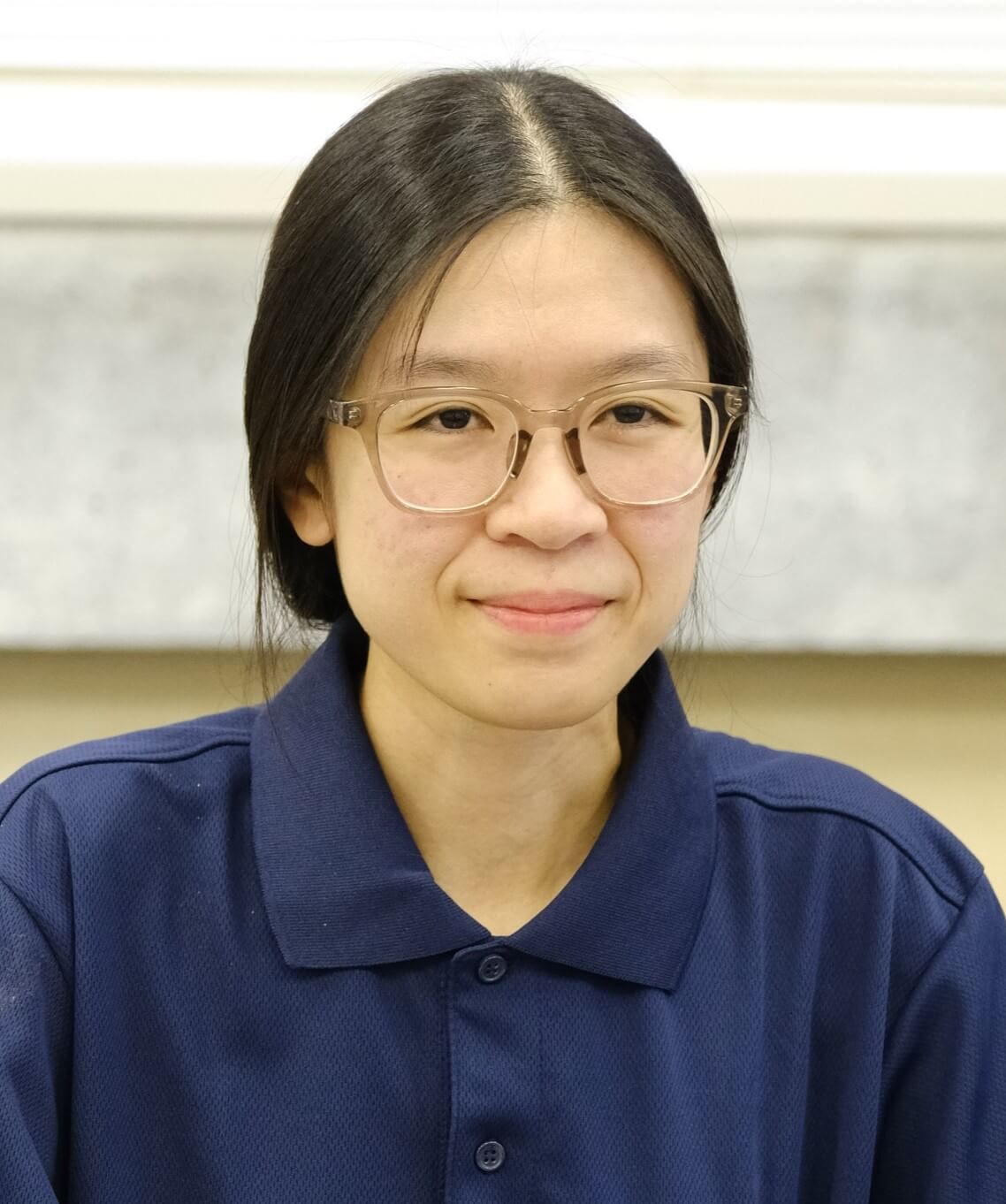

今回は、DX推進室のベトナム出身のニュンさんのほか、山下室長、工事部の玉田潤工事長にお話を聞きましました。

これまでのキャリアと、建設ディレクターを選んだきっかけを教えてください。

ニュン:ベトナム中部の中心都市ダナン市の出身で、地元の大学で観光を学びました。その時に見た桜で彩られた姫路城の写真が印象的で、日本に行きたいと思うようになりました。大学卒業後に来日し、兵庫県姫路市の日本語学校に通い、留学生の支援が充実している四日市大学を進学先に選びました。四日市市内のスーパーで4年間アルバイトをしながら総合政策学部で学び、大学の先生の紹介で当社の会社説明会に参加しました。当時は留学生の先輩社員が3名在籍し、ベトナム出身の方こそいませんでしたが、中国出身の先輩が会社についていろいろと教えてくれました。一緒に働く人たちと良好な関係を築き、長く働きたいという希望をかなえられると感じましたし、バックオフィス業務にも惹かれました。やはり心強い先輩の存在が決め手になり、令和5年(2023年)4月に入社し、6月に建設ディレクター育成講座を受講しました。

山下:現場技術者を経験した中で、ICTやBIM/CIMへの対応が外注頼みで、肝心のノウハウを蓄積できず、ある種の〝やらされている感〟を課題に感じていました。会社としてDX推進に舵を切るというタイミングで、DX推進室を任されることになりました。建設ディレクター2名が所属する当室を束ねる立場から、私自身も建設ディレクター育成講座を受講し、理解を深めました。。

いま、どんな仕事をされていますか。

ニュン:入社1年目(2023年度)は、山下室長が担当するICT、BIM/CIMに関連した業務(受注現場の点群計測、CIMモデル作成、施工計画書の作成など)の補助のほか、現場の写真整理、図面変更の補助、当社SNS(交流サイト)への投稿などをOJT(職場内訓練)として経験しました。その後、産休・育休を経て、令和7年(2025年)4月末に復帰後は、本格的にドローンによる点群測量を担当するためのOJTも受けています。

山下:当社の工事の受注割合は、直轄工事が約80%を占めます。3次元データを設計から施工・維持管理までの建設プロセス全体で活用し、関係者間の情報やイメージの共有を促すことで、確認や修正の効率化を図っています。 現場の業務効率化と生産性向上に役立つ新技術の情報収集、現場での使用、他現場への展開、など、DX推進全般に注力しています。

困りごとや、工夫は

ニュン:日本語能力試験N2の認定を取得していますので、基本的には漢字の読み書き程度まで問題がありませんが、日本語学校では決して習わない、建設業界ならではの専門用語や、三重という土地の方言が分からず苦労することもあります。また、文系学部出身ですので、建設の知識もありませんでしたが、ソフトの使い方や図面の見方などを基本から教えていただき、今では現場のサポートも少しずつできるようになり、やりがいを感じる毎日です。

山下:一番の解決策は、現場に行くこと。現物を見てもらうのがやはり効果的です。過去の写真を見て確認することも大切で、最近は様々な施工業者さんが現場での事例動画をネット上にあげているため、類似の工事事例を見てもらうこともあります。昨年からAR(拡張現実)技術も導入し、建設予定の構造物を現地にリアルで表示することも可能になりました。一例として、本格稼働前の鈴鹿川堤防整備工事の現場では、法線確認にARを活用しました。CIMで描いた矢板・笠コンクリートのモデルをARアプリに使用して現地で可視化しましたので、イメージが養われたのではないでしょうか。

「建設ディレクターを導入しても、現場からなかなか業務を移管してもらえない」という他社の課題も耳にしますが、当社の場合はある程度DX推進室に任せてもらえています。ただそれは、私に約20年の現場経験があるからでしょう。経験の浅い建設ディレクターが現場の技術者と責任分担できる業務は何かを明確にするのは難しいと感じます。クラウドサービスを活用して現場とのデータ共有を図るだけでなく、こちらから積極的に現場をまわることで、依頼を引き出せるように工夫しています。

仕事の楽しさ、建設ディレクターを選んでよかったこと

ニュン:入社当初は建設業の現場の方たちは怖そうというイメージを持っていましたが、気さくに話しかけてくれる優しい人が多いと感じます。建設業界だからこそ、日本の最先端の技術にふれ、今ではその技術力の高さを実感できる毎日が楽しくて仕方がありません。

産休・育休から戻って半年ほど経ちましたが、勤務時間を通常の8-17時ではなく、9-16時の時短勤務で働かせてもらえるので、家庭との両立もできています。事前に上司に相談しておけば休めますし、有休は一日ではなく時間単位で取得でき、柔軟に働けています。子供が緊急の時も無理なく休ませていただきました。

山下:建設DXにかかわり、先端技術や先駆者の情報を得るようになり、従来の建設業とは別の角度の目線をもつことができるようになりました。建設ディレクター育成講座では主に現場が主体という観点に基づいて、それを補助できる仕組み、体制、求められる知識の初歩的なことを教えてもらえたことがよかったと思います。

建設ディレクターがもたらす効果は

玉田:最も大きな効果は、作業時間が減ったことです。これまでは現場技術者が2人がかりで半日かけて測量していましたが、建設ディレクターの皆さんにドローンによる点群測量を任せれば、1時間もあれば終わるため、本当に助かっています。残業時間は肌感覚で20%か、それ以上削減されたと思います。休日出勤も当然減りました。当社には現場技術者が40名程度在籍し、8現場ほどが常に稼働している状況ですから、大げさな言い方かもしれませんが建設ディレクター3人を現場で奪い合うほどに、活躍してもらっています。感謝しかありません。

私が担当した「令和5年度23号中勢道路建設工事」は、国道23号中勢バイパスの本線開通後の整備を中心とした道路改良工事ですが、御薗地区については、バイパスを建設する際に出た残土を除き、地権者に返却する借地(田んぼ)の整地工でした。

DX推進室にUAVによる出来形測量、土量算定をお任せしたところ、「TREND-POINT」を使い、出来形を表す点群データと設計データの差異が規定値に対してどの程度収まっているかをグラデーション(段彩)で表現し、3Dで確認することができました。ただ数値を伝えるのではなく、「ここからここの部分に勾配がかかっている」といった状況を、 地主さんや発注者に対してデータとして見える化したことで、発注者も「見やすいね」と納得してくれました。一目見てわかる資料を作ってもらえるので、特に発注者側からは大変好評でした。

山下:自分自身が現場技術者だったころ、新しいDXツールをメーカーの担当者に勧められても、日々の業務に追われ、「面倒なので結構です」とお断りせざるを得ませんでした。正直に言うと「いつも通りのやり方が楽だから」と思っていました。今はそうした現場経験をもとに、技術者の悩みを解消できるようなDXツールについて勉強し、〝押し売り〟にならないように現場の声を聞きながら導入提案することを重視しています。スムーズに新技術を導入するためのハードルを下げることが大切です。ニュンさんらが新しいツールのセットアップを担うため、技術者にとっては負担がないまま、気軽に新しいツールに触れて試すことができます。

玉田:新技術の勉強に充てる時間を捻出するのが難しく、本当にありがたいと感じています。現場に足しげく通って現状の課題を洗い出してもらえますので、こちらも納得の上で新技術を活用できます。会社全体にDXを定着させるには、こうしたアナログな過程も不可欠ですね。私が担当する現場では、DX推進室と相談しながら、デジタルデータを活用した鉄筋出来形計測にもトライしました。構造物の鉄筋組み立て時に、タブレットで撮影した写真を画像解析し、鉄筋径や配筋間隔を自動で計測します。データをクラウドで共有することで、検査をリモート化し、省人化・省力化を実現することができました。

山下:最近導入した高精度ハンディスラム計測器(Terra SLAM RTK)もその一例です。ドローンの場合、万が一の墜落の可能性を考えると、施工計画の提出前に飛行して点群を計測することに躊躇したり、現場条件的に飛行させたくない場合もありますが、ハンディスラム計測器であれば歩くだけで現地踏査の一環として計測することができます。受注後速やかにTerra SLAMで点群計測し、施工者希望型に採択されるか否かに関わらず当初図面からCIMモデルを作成することで、施工方法添付資料や全体の施工ステップのイメージ共有につながっています。

中部地方整備局長から令和7年度優良工事の表彰を受けた「揖斐川高潮堤防嵩上工事」(三重県桑名市)でも、幅員が狭く延長が長い現場条件で、ハンディスラム計測器を使用した出来形計測を行い、ICT土工に準拠した精度の点群が簡単に取得できました。

また、建設現場での安全管理は、命を守るための最重要課題でありながら、人手不足、労働時間の制約、経験の属人化など、現場にはさまざまなハードルがあります。こうした背景から、DX推進室としては10月以降、生成AIを活用した現場の安全管理支援についても検討を始めました。ニュンさん含め皆で、どういうスタイルで現場の方々に安全支援アプリを試してもらうか、メーカーの意見も取り入れながら考えています。

様々なアプリを検討していますが、現場技術者が日常の作業風景を撮影し、アップロードするだけで、AIが安全リスクを分析し、想定されるリスクや対策案、関連法令、事故事例まで提示してくれるものもあります。豊富な知識を持った「安全管理のプロ」が現場の安全管理をサポートしてくれるようなイメージですね。現場技術者それぞれが現場の安全意識向上、若手職員の教育、報告書への利用など幅広く活用できれば、発注者からの評価にもつながるでしょう。

写真7:揖斐川高潮堤防嵩上工事で、ドローンではなくハンディスラム計測器(Terra SLAM RTK)を操作する山下さん。「幅員が狭く延長が長い現場で、ハンディスラムが最適」と、今後も現場技術者と相談しながら積極的に活用する考え。

写真7:揖斐川高潮堤防嵩上工事で、ドローンではなくハンディスラム計測器(Terra SLAM RTK)を操作する山下さん。「幅員が狭く延長が長い現場で、ハンディスラムが最適」と、今後も現場技術者と相談しながら積極的に活用する考え。

今後の目標、夢、大切に考えていることは

ニュン:中国出身の先輩方は、すでに建設業経理士や1級土木施工管理技士、1級舗装施工管理技士、コンクリート技士など多くの資格を取得しています。彼らの存在が良い刺激になっています。育児の合間の限られた時間を有効に使い、2級の土木施工管理技術検定合格に備えて勉強中です。

山下:建設業界が直面する様々な課題に対応するために必要な施策の一つとして、「バックオフィス」という言葉がよく使われますが、会社の業績はあくまで「フロント(現場)」が担うもの。これを念頭に置いて業務を進めたいですね。DX推進の着地点は、単なるデジタル化でなく、あくまでその先を行く変革。人に来てもらえる働きやすい会社を実現することでしょう。「現場の働きやすさをDX推進室が支えている」とメンバーがやりがいをもてるよう、チームで堅実に業務を遂行していけるような体制づくりを心がけたいと思います。

建設ディレクターにはどんな人が向きますか。興味のある人にアドバイスを

ニュン:やる気さえあれば、ゼロからでもスタートできます。

山下:土木の知識云々は、業務を進めながら経験を積めばどうにでもなります。コミュニケーション力に自信がなくても、それは建設ディレクターと現場を結ぶ〝橋渡し役〟次第。建設ディレクターとして何より大切なのは、好奇心ではないでしょうか。

おわりに

担い手不足に悩む地域建設企業にとって、DXに特化した人材をどのように確保・育成するかが大きな課題といえます。特に同社のように、新卒採用でDX人材を育成する上では、その教育者が鍵となります。社内の現場経験者である山下さんが室長として、自ら建設ディレクターの資格を取得して理解を深めつつ〝橋渡し役〟となり、現場の知識の伝達や現場とのコミュニケーションの両面を同時に解決することができている好事例だと感じました。

一方、「考えるより、まずは行動するタイプ」というニュンさん。仕事が楽しいと屈託なく笑う姿が印象的でした。同社では、ニュンさんらの働きぶりや日本語能力の高さから、「留学生は十分に戦力になってくれる」と考えているそう。人手不足の建設業にとって、担い手としての外国人の存在は今後ますます重要になりますが、彼女らの頑張りが、後進につながっていくことを願います。

現場の失敗と対策

- 2026/02/02

- 基礎工事 3)既製杭 根固め部の施工不良による支持力不足

インフラ温故知新

- 2026/02/02

- vol.7 大阪と日本のインフラ 炭鉱

今月の一冊

-

2026/02/02

『桃太郎がやってくる ~どうなる鬼ヶ島⁉~』

土木・建築、独自開発のパワーブレンダー工法による地盤改良事業などを手掛ける加藤建設(愛知県蟹江町)が、「建設業をあこがれの職業No.1へ」との思いで、社員のアイデアを形にした...

Copyright © 2013 一般財団法人 建設業技術者センター All rights reserved.