コラム:編集委員の独り言…

「現場の失敗と対策」編集委員が現場や研究の中で感じた思いや、

技術者に関わる情報を綴っています。

2025/11/04

ローム (火山灰質粘性土)の施工性を見極める—“悪い土”の見分け方

はじめに

ローム(火山灰質粘性土)は、写真-1に示すように施工性が悪く、盛土の安定性に関する課題が多い、扱いにくい土質材料です。

本コラムでは、ローム(火山灰質粘性土)に関する含水比、液性限界、コーン指数、pF水分特性などの指標を取り上げ、施工性の良否を判断するために必要な視点や見分け方について解説します。

火山灰質粘性土とローム

少し本題から逸れますが、火山灰質粘性土とロームの違いについて触れておきます。

火山灰質粘性土とは、日本各地に分布する火山活動由来の土壌であり、火山灰起源の風成堆積物を指します。一方、ロームは粘土分・シルト分・砂分が概ね同量の組成を持つ土であり、本来は火山灰起源とは限りません。

しかし、関東地方の火山灰質粘性土(いわゆる赤土)がロームの組成を持っていたことから、「関東ローム」という名称が定着し、これが他地域にも波及した結果、日本では「火山灰質粘性土」と「ローム」がほぼ同義語として扱われるようになりました 1)。

このコラムではこのような背景から火山灰質粘性土とロームを特に区別せず、同じものとして説明します。なお、凝灰質粘性土も火山灰起源ですが、水成堆積物で粘土分が主体のため、ロームとは呼ばれません。

液性限界と塑性指数

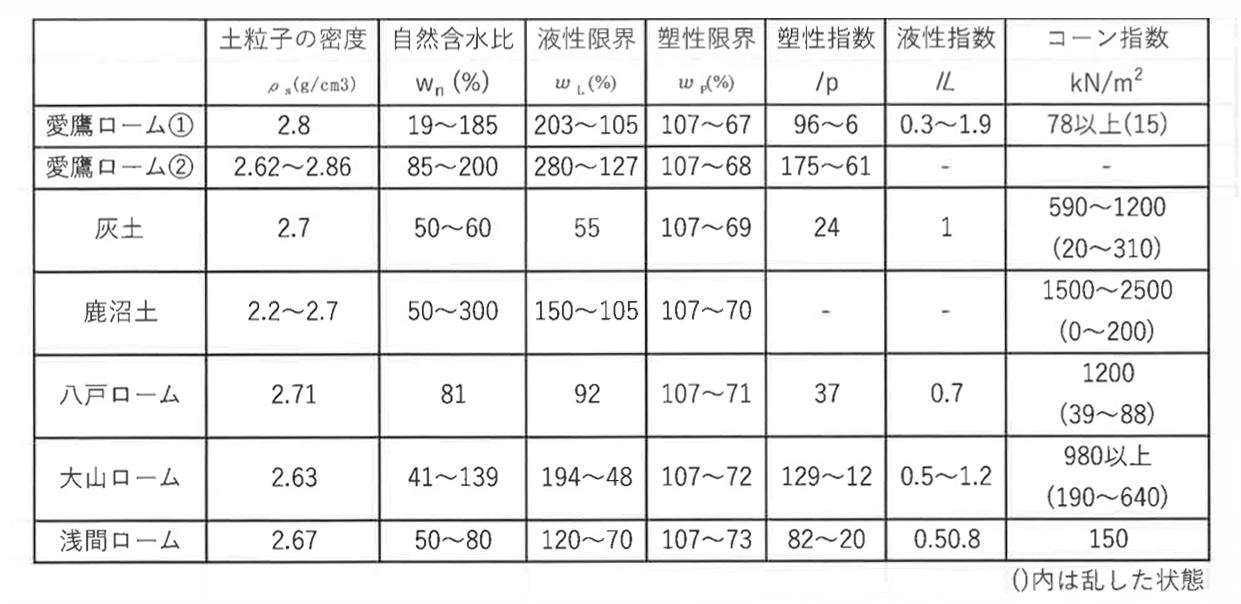

表-1には、道路土工で過去に問題となったローム(火山灰質粘性土)の一例を示しています 2)。この表から、全国各地にロームが分布し、含水比が20%から300%まで幅広いことが分かります。

地盤材料の工学的分類(JGS0051)によると、火山灰質粘性土は以下の3種類に分類されます。

・液性限界 ωL< 50%: 火山灰質粘性土(低液性限界)(記号 VL)

・液性限界 50%≤ωL< 80%: 火山灰質粘性土(Ⅰ型)(記号 VH1)

・液性限界 ωL≥80%: 火山灰質粘性土(Ⅱ型)(記号 VH2)

このように、液性限界は火山灰質粘性土の分類における重要な指標です。

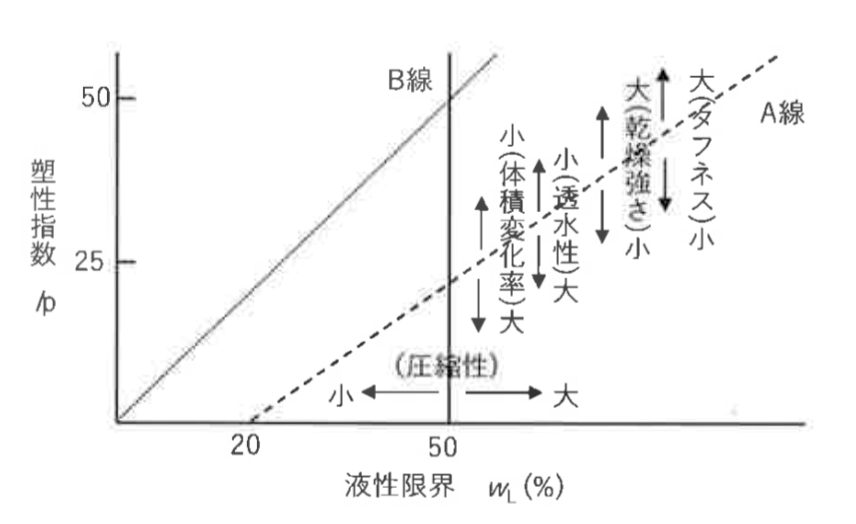

また、土の特性を表す指標として塑性指数 Ip が用いられます。これは液性限界ωLと塑性限界ωPの差であり、Ip=ωL-ωP で求められます。

図-1では、横軸に液性限界、縦軸に塑性指数をとり、粘性土の特性が示されています。この図から、対象土の体積変化率、透水性、乾燥強度、タフネスなどの力学的性質の傾向を把握できます。ただし、施工の難易度についてはこの図からは判断できません。

コーン指数と液性指数

施工機械の動かしやすさ(トラフィカビリティ)を示す指標として、コーン指数 qc があり、 建設発生土の分類にも用いられます。

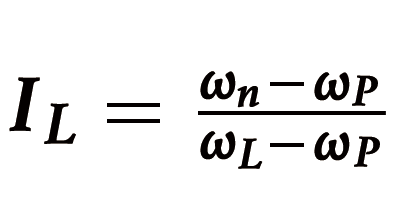

また、自然状態の含水比 ωn が液性限界 ωL や塑性限界 ωP に対してどの位置にあるかを示す液性指数 IL(相対含水比)もあります。

ωn が ωL に近い場合、IL は1に近づきます。

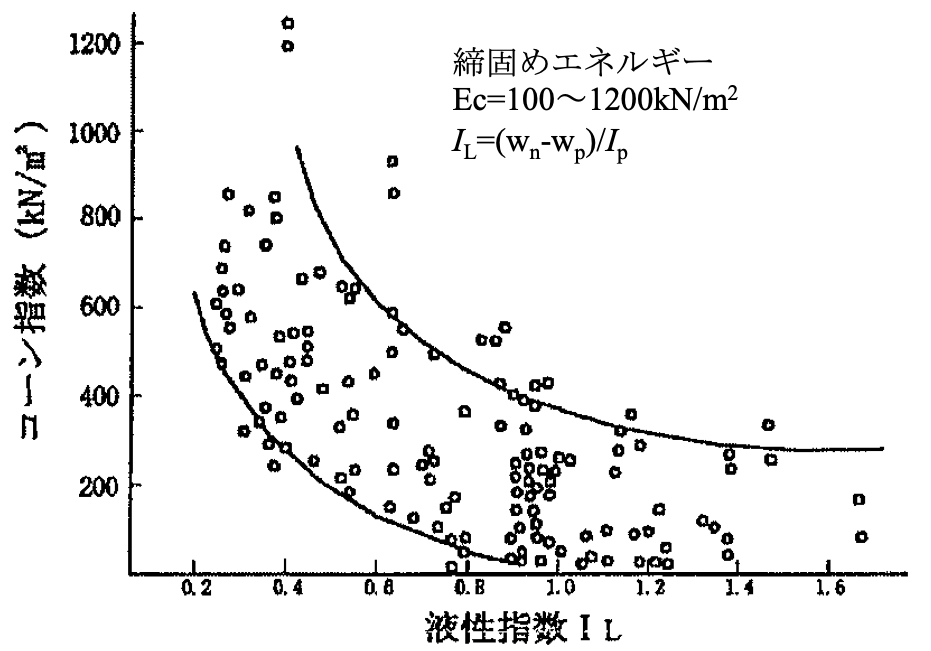

液性指数は、土を練り返した際の強度と相関があるとされています。図-2にコーン指数と液性指数の関係を示しています。施工性の良否としては 湿地ブルドーザが稼働可能なqc=300~400 kN/m2が目安とされており、液性指数は0.8程度が一つの基準と考えられます。

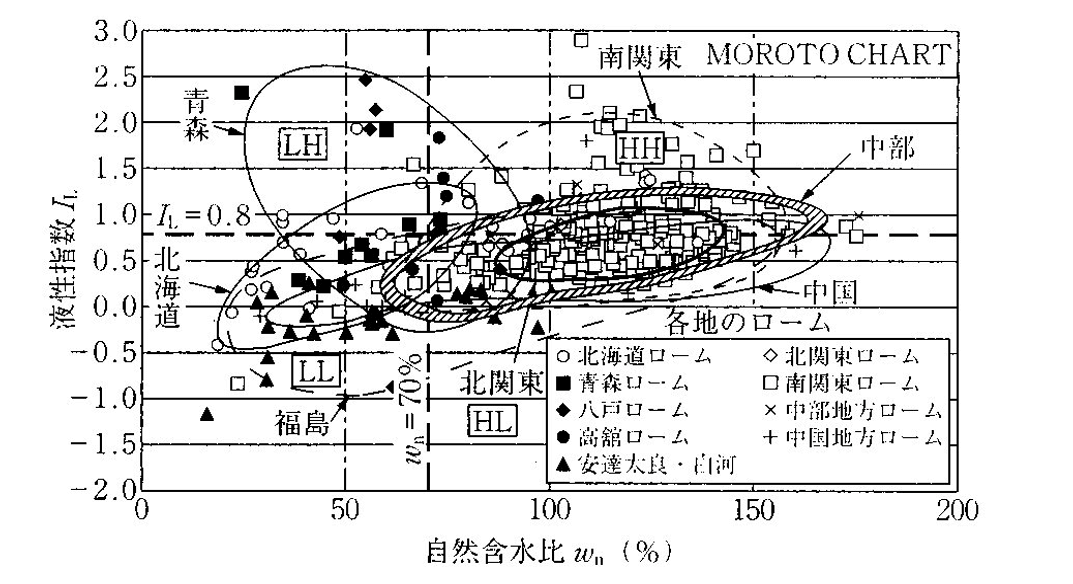

図-3は、全国各地で発生する火山灰質細粒土(粘性土)の自然含水比と液性指数を整理したもので、横軸に自然含水比、縦軸に液性指数を示しています。それぞれ大小の組み合わせからHH,HL,LH,LLの4つに分類しています。このうち施工上問題となるのは HH または LH 領域にあるものです。数は少ないものの、各地に存在することが確認されています。逆にHLやLLの領域にあるものはそれほど問題にならない土質です。この図から、自然含水比が高いからといって必ずしも施工性が悪いとは限らないことが分かります。

火山灰質粘性土のpF特性値

新たな土の指標として、pF特性値について説明します。

土に含まれる水分は、土粒子から比較的離れやすい自由水と離れにくい非自由水(拘束水)に分けられます。土工工事において土の挙動に影響を与えるのは自由水であり、非自由水は強度的には土粒子と同様に扱われます。

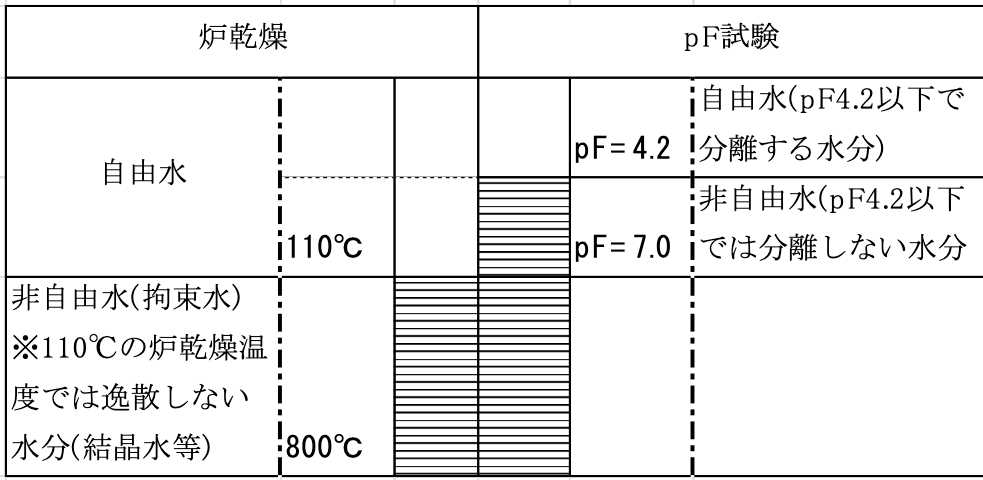

注意すべき点は、通常の炉乾燥法と pF 試験では自由水と非自由水の定義が異なることです。炉乾燥法の場合は110℃が逸散の境目ですが、一方土壌学の研究によれば、pF=4.2がその境界とされています。

図-4では、pF試験と炉乾燥法による自由水・非自由水の定義の違いを示しています。

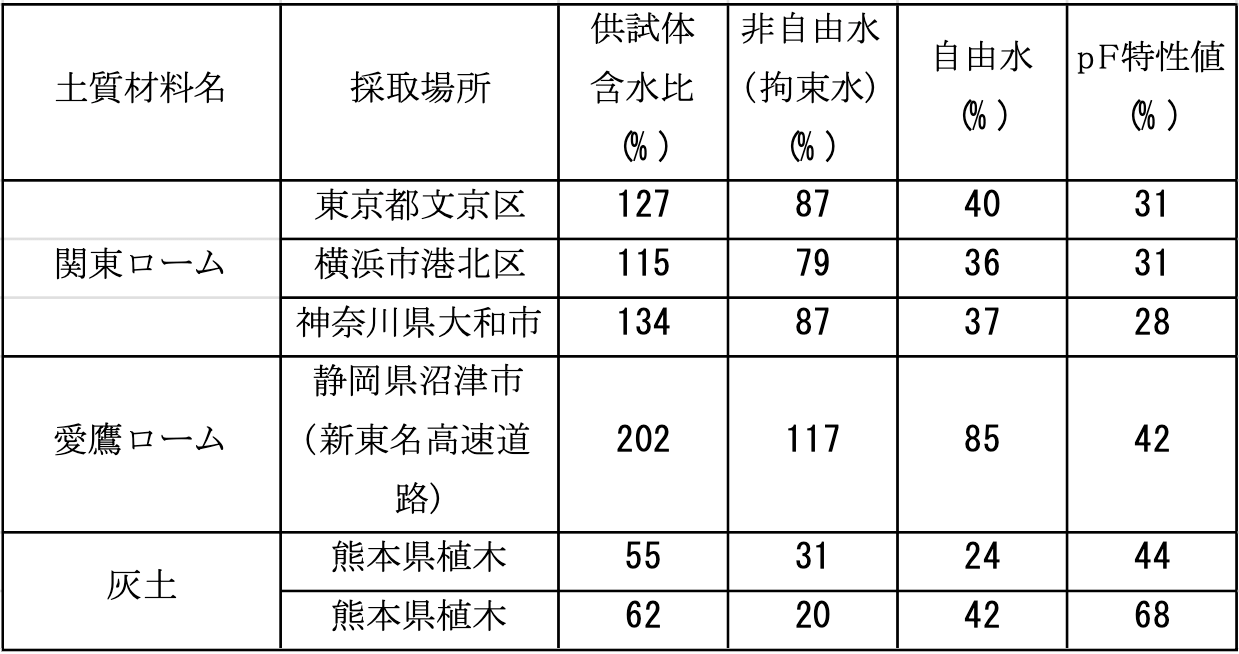

pF特性値とは、pF=4.2のときの供試体含水比に占める自由水の割合を指し、この値が大きいほど練り返しによって、施工機械の走行性に悪い影響を与えるとされています。

表-2では、関東ローム、静岡県に見られる愛鷹ローム、熊本県に見られる灰土について、pF=4.2に相当するエネルギーを与えた遠心分離試験の結果を示しています。表から得られたpF特性値は、灰土が44~68%、愛鷹ロームが42%、関東ロームが28~31%となっています。自然含水比に関しては灰土が55~62%であり、愛鷹ローム(202%),関東ローム(115~134%)に比べて低いため、一見すると施工性が優れているように見えます。しかし、灰土は自由水の割合が高いため、実際には施工性に課題があることが分かります。ここでも、自然含水比の大小だけでは施工性を判断できないことが明らかです。

熊本県で発生する灰土は、自然含水比がそれほど高くないにもかかわらず、盛土施工で苦労した火山灰質粘性土でした。

おわりに

今回のコラムではローム(火山灰質粘性土)について、施工性の良否を判断するために必要な視点や見分け方について解説しました。

自然含水比だけを見て施工性を判断する技術者もいますが、実際には自由水の比率が大きく影響していることをご理解いただきたいと思います。

なお、pF特性値は火山灰質粘性土に含まれる粘土鉱物(アロフェン、ハロイサイト)に依存すると考えられていますが、詳細は専門書に譲ります 5)。

- 1)地盤工学会編:地盤工学Q&A 第二巻,p.1-4 ,平成21年

- 2)地盤工学会:地盤材料試験と解説(第一回改訂版),p.1124,令和2年12月

- 3)東・中・西日本高速道路株式会社:設計要領第一集,土工編,p3-33,令和6年7月

- 4)地盤工学会:地盤材料試験と解説(第一回改訂版),p.1123,令和2年12月

- 5)例えば宋永焜:関東ロームにおける地質学の地盤工学への応用,pp.33~35,土と基礎,1998.2

現場の失敗と対策

- 2026/02/02

- 基礎工事 3)既製杭 根固め部の施工不良による支持力不足

インフラ温故知新

- 2026/02/02

- vol.7 大阪と日本のインフラ 炭鉱

今月の一冊

-

2026/02/02

『桃太郎がやってくる ~どうなる鬼ヶ島⁉~』

土木・建築、独自開発のパワーブレンダー工法による地盤改良事業などを手掛ける加藤建設(愛知県蟹江町)が、「建設業をあこがれの職業No.1へ」との思いで、社員のアイデアを形にした...

Copyright © 2013 一般財団法人 建設業技術者センター All rights reserved.