コラム:編集委員の独り言…

「現場の失敗と対策」編集委員が現場や研究の中で感じた思いや、

技術者に関わる情報を綴っています。

2019/12/25

エアあばた(表面気泡)解消への取組み

コンクリート構造物の施工を担当する技術者にとって、斜面や、壁や柱のハンチ部に発生するエアあばた(表面気泡)を消滅させることは永遠のテーマである。

従来からの対策として、気泡の抑制効果があるとされる剥離剤を型枠に塗布したり、透水性シートを型枠に貼付ける方法が知られているが普及していないのが現状である。これは、剥離剤による対策のみでは有効性は低く、透水性シートによる低減効果は大きいが材料費と手間がかかり、かつコンクリートの仕上がり面の光沢がなくなるといった欠点があるからである。一方、ピアノ線を櫛状に配した器具を使って打ち込んだコンクリートと型枠内面との間に存在する気泡を除去するスページング処理という方法が効果的であるが、ハンチの上に壁などの型枠がある部位では作業が困難である。

「現場の失敗と対策」では防潮堤の被覆コンクリートの打込みに際し、コンクリートの打込み後、斜面蓋部の型枠を外し、コテで仕上げる方法が表面気泡を無くす最良の方法であることを紹介した1)。

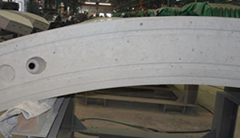

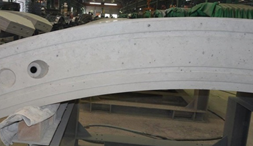

今回はコンクリート二次製品であるシールドトンネル用セグメントに対する取組みを紹介する。セグメントの製造工場では、6面を囲うコンクリートセグメント用型枠が使用され、テーブルバイブレータでセグメント全体のコンクリートを締め固めると同時に、4つの端面に対し、先端にヘラを装着した板状バイブレータを蓋に開けた穴から側面の型枠に沿って挿入する(写真1)。この作業が原因で、通常の土木工事では壁など垂直面に発生することが少ない気泡が、セグメントの端部表面(略垂直面)に多く発生する(写真2)。工場では、脱型後、左官処理により補修するのだが、この処理に手間がかかっていた。

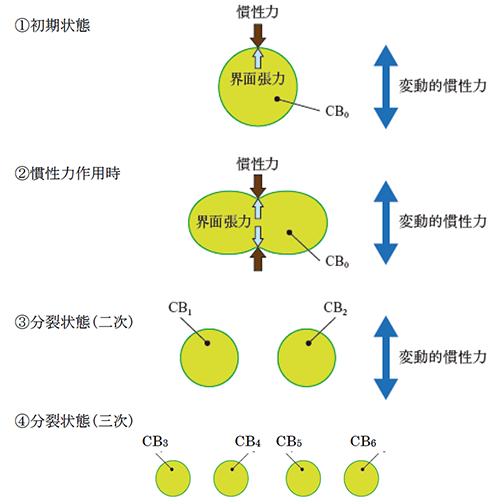

このセグメントメーカでは気泡を無くすというのではなく、気泡を微細化することで気泡の処理を無くす取組みを始めている2)3)。生コンクリートを加振することで慣性力を与え、生コンクリートの気泡を微細化するというものである。その原理を図1に示す。CBは気泡(セメントバブル)の略である。

初期状態のCB0に変動的慣性力を与えることにより、CB0とコンクリートの質量の差からもたらされる慣性力の差によってCB0を崩壊させ、二次の分裂CB1、CB2、三次の分裂CB3、CB4、CB5、CB6へと分裂させる。これを継続して気泡を微細化させ、品質に影響のない程度のサイズ(φ約25~250μm)に到達させる。このとき、気泡の総体積は分裂前後でほとんど変化せず、気泡はコンクリート中に微細化して残存する。

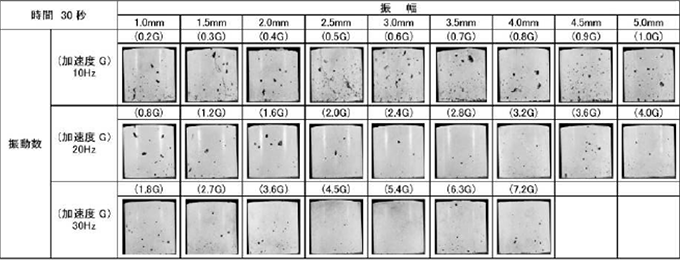

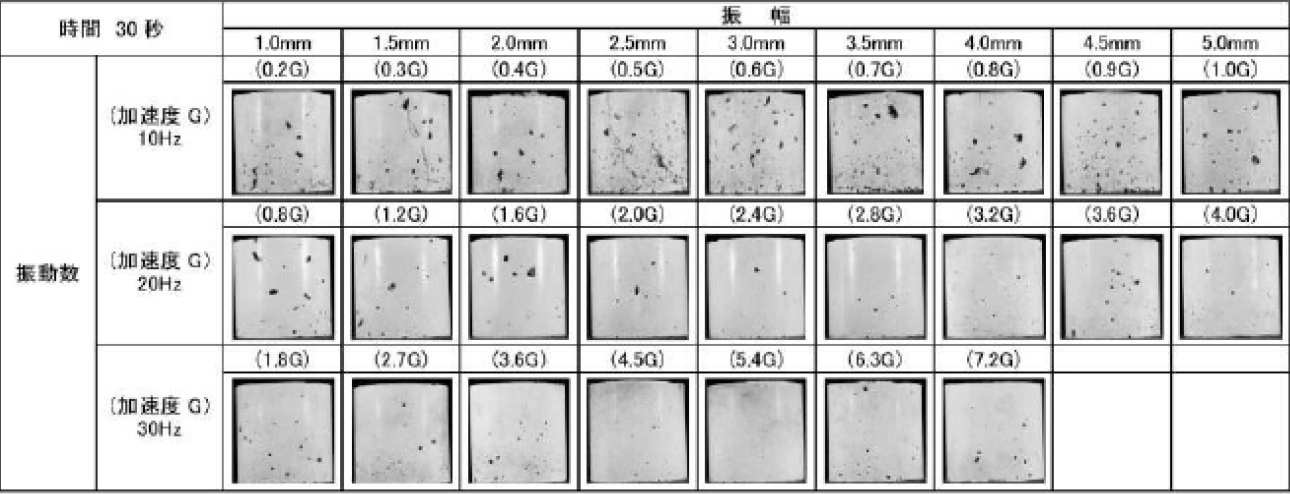

図2は気泡の微細化に最適な加振条件を見出すために行った実験結果である。試験体に150mm×150mm×300mm(高さ)のアクリル製の型枠を用い、その内部にコンクリートを充填し、加速度振幅、加振振動数をパラメータに型枠を加振した。

その結果、以下のことがわかった。

①加速度を大きくするほど気泡数は減少し、気泡面積率も小さくなる。

②5G以上の加速度を与えるとコンクリートが材料分離する傾向がある。

③コンクリート配合の違いにより、最適な加振条件が変化する。

気泡の発生を防止することで、美観を保つとともに表層部のコンクリートを緻密にし、耐久性を高めることができる。実用化に向けて、令和元年度の土木学会では3編の報告がされている4)5)6)。

本技術がプレキャストコンクリート工場におけるコンクリートセグメントの製作にとどまらず、土木工事の現場にも適応されることを願っている。

- 1)建設業技術者センター:エアあばたが消える,CONCOM,2015年12月24日

- 2)道脇裕:生コンクリートの気泡の微細化方法,特開2018‐145089

- 3)倉田幸宏ほか:コンクリート構造物における気泡消失理論の提案と実験的検証,IHI技報vol.59 No.1(2019年,3月)

- 4)木作友亮ほか:気泡消失理論の提案と実験的検証(その1:中流動コンクリート),土木学会74回年次学術講演会 [VI-1088] ,2019年9月

- 5)吉田有希ほか:気泡消失理論の提案と実験的検証(その2:普通コンクリート),土木学会74回年次学術講演会 [VI-1089],2019年9月

- 6)武藤香穂ほか:気泡消失装置による実物大施工実験(プレキャストコンクリート製品),土木学会74回年次学術講演会 [VI-1090] ,2019年9月

現場の失敗と対策

- 2026/02/02

- 基礎工事 3)既製杭 根固め部の施工不良による支持力不足

インフラ温故知新

- 2026/02/02

- vol.7 大阪と日本のインフラ 炭鉱

今月の一冊

-

2026/02/02

『桃太郎がやってくる ~どうなる鬼ヶ島⁉~』

土木・建築、独自開発のパワーブレンダー工法による地盤改良事業などを手掛ける加藤建設(愛知県蟹江町)が、「建設業をあこがれの職業No.1へ」との思いで、社員のアイデアを形にした...

Copyright © 2013 一般財団法人 建設業技術者センター All rights reserved.