コラム:編集委員の独り言…

「現場の失敗と対策」編集委員が現場や研究の中で感じた思いや、

技術者に関わる情報を綴っています。

2022/1/28

気候変動と海面最終処分場の廃止

気候変動を防ぐためのCO2排出抑制の議論が世界中で沸騰している。先日、ロンドンでCOP26が開催され、世界各国のCO2排出抑制に関する目標が議論された。最近の猛暑や水害、降雨強度をみても、温暖化は事実であり、対策を急ぐ必要があるのは明確だ。

近年、発電所等で排出されるCO2を、処分場で固定しながら、処分場のかかえる問題も解決するという素晴らしいアイディアが発表されたので、このコラムで紹介したい。

1.海面最終処分場がかかえる問題

海面最終処分場という廃棄物処分場が各地の港湾部にあり、焼却灰などが処分されているのはご存じであろう。実は、H31年に『海面最終処分場の廃止に関する基本的な考え方』が有識者による委員会より発表され、一杯になった海面最終処分場を廃止するルールが決まった1)。令和元年より施行されたこの省令は、「悪臭やネズミ、水質、ガス、地中温度などが収まるまで海面最終処分場の廃止や、再利用はしない」との内容だ。もっともな理由である。

ただし、このルールをそれぞれの海面最終処分場に当てはめると、一つ困ったことがわかってきた。廃止基準のひとつである水質基準項目にpHがあり、海域に排出される排水がpH5からpH9になるまでは廃止できなくなるというものだ。このため、試算では廃棄物の受け入れ終了後200年以上廃止できない処分場も見込まれるとのことだった2)。特に燃え殻を受け入れた海面最終処分場では、内部の水質が高アルカリな傾向が見受けられ、自然に放置して中性域に戻るまでにはかなりの時間を要することがシミュレーションで確認されている。確かに燃え殻で埋め立てられた海面最終処分場は、巨大なアルカリの塊であり、これを中和するには多量の酸が必要となる。

2.CO2ガスを水に溶かすと炭酸水ができる

COP26でもCO2排出の問題となったのは、各国の火力発電所である。ところが、火力発電所で排出されるCO2も水に溶かすと酸性の炭酸水になる。この炭酸水を使って、海面処分場の中和ができれば一石二鳥で問題が解決される。調べてみると、海面処分場が臨海部にあるのは当たり前だが、火力発電所、製鉄所も大量の材料を入荷することから、同じように臨海部に位置している。使えそうな組み合わせが多数あることは自明の理である。

大枠としては理想的であるが、この問題を実用化するためには、いくつもの技術的課題を解決しなくてはならず、簡単ではない。

・発電所の排気ガスからCO2を回収する方法

・海面処分場をCO2で中和する方法

・海面処分場でpHが下がったときに溶出がはじまる重金属の処理

・中和後の放出水の処理

などなど、解決すべき課題は山積みである。

3.研究開発のはじまり

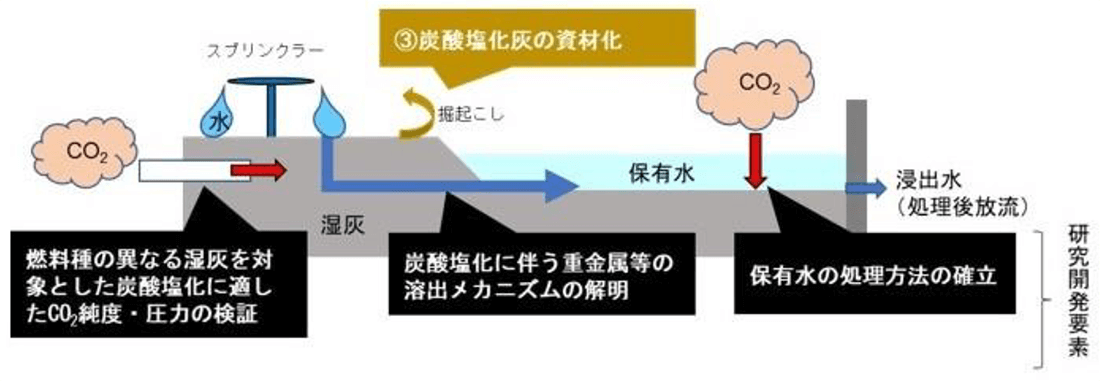

そのような中、電力中央研究所・三菱パワー・東洋建設・石炭エネルギーセンターの企業グループで、火力発電所などから発生するCO2を、石炭灰やバイオマス灰などのアルカリで固定するための技術開発を行うという発表があった。排気ガスからCO2を分離・回収する装置の開発、処分場による石炭灰等のCO2固定および資材化に関する技術開発などが開発項目として発表された。発表された図-1の開発要素と概念図では、アルカリの固定に適したCO2の純度や圧力の検証など、とても具体的な開発計画となっており、いたって本気である(図1参照)。

図-1 「処分場を活用したCO2固定システムの構築」の開発要素と概念図3)

図-1 「処分場を活用したCO2固定システムの構築」の開発要素と概念図3)

今のところ、技術開発の対象は石炭灰やバイオマス灰などの海面処分場であるが、これらの技術が実用化されれば、海面最終処分場の焼却灰でCO2を固定することも可能になると思われる。また、海外に目を向ければ、廃棄物の処理方法は国ごとに違うものの、多くの国で焼却灰が発生している。日本発のCO2固定技術として、是非とも実用化していただきたい技術である。

現場の失敗と対策

- 2026/02/02

- 基礎工事 3)既製杭 根固め部の施工不良による支持力不足

インフラ温故知新

- 2026/02/02

- vol.7 大阪と日本のインフラ 炭鉱

今月の一冊

-

2026/02/02

『桃太郎がやってくる ~どうなる鬼ヶ島⁉~』

土木・建築、独自開発のパワーブレンダー工法による地盤改良事業などを手掛ける加藤建設(愛知県蟹江町)が、「建設業をあこがれの職業No.1へ」との思いで、社員のアイデアを形にした...

Copyright © 2013 一般財団法人 建設業技術者センター All rights reserved.