コラム:編集委員の独り言…

「現場の失敗と対策」編集委員が現場や研究の中で感じた思いや、

技術者に関わる情報を綴っています。

2024/01/05

失敗とは何か(土工事の場合)後編

1.成功と失敗に関する禅問答のつづき

前回は、「成功」と「失敗」について、多少観念的な考え方を述べてきた。

改めて失敗とは何かを考えてみると、多くの人が期待しているのは、

「想定通りに事態が進み、期待通りの結果が得られる」

ということだろう。

この場合、おそらく「失敗」と評価する人はほとんどいないはずである。

これを仮に「完全な成功」と呼ぶことにする。

「想定通りに事態が進まず、期待通りの結果も得られなかった」

これは、ほとんどの人が失敗と考えるだろうが、

「想定通りに進まなかったが、期待通りの結果が得られた。」

となると、成功とは考えない人が少し増えるだろう。

この少し増えた“成功と考えない人”は、要するに想定通りに進まなかったことをマイナスと考えているということである。これを「不完全な成功」と呼んでみる。

不完全な成功が、なぜ不完全か、と言えば、完全ではないからである(当たり前)。

では、この完全か否か、という視点がなければどちらの例も、期待通りの成果が得られた、という点で「成功」としてよいはずである。

前置きの禅問答はこのくらいにして、では、土工事にそもそも「完全な成功」はあり得るのだろうか?

2.そもそも土工事に「完全な成功」はあるのか?

土工事の特徴は不確実性が非常に大きいことである。

土工事と対照的に不確実性がかなり小さい橋梁の例を考えてみる。

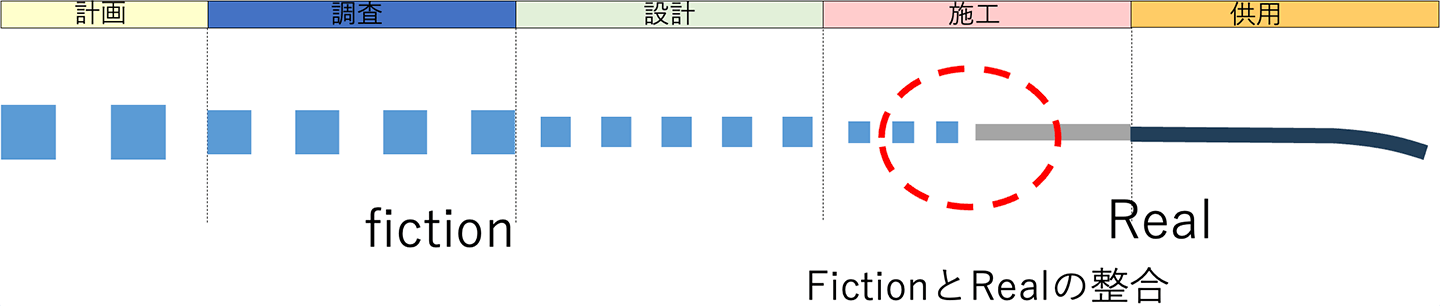

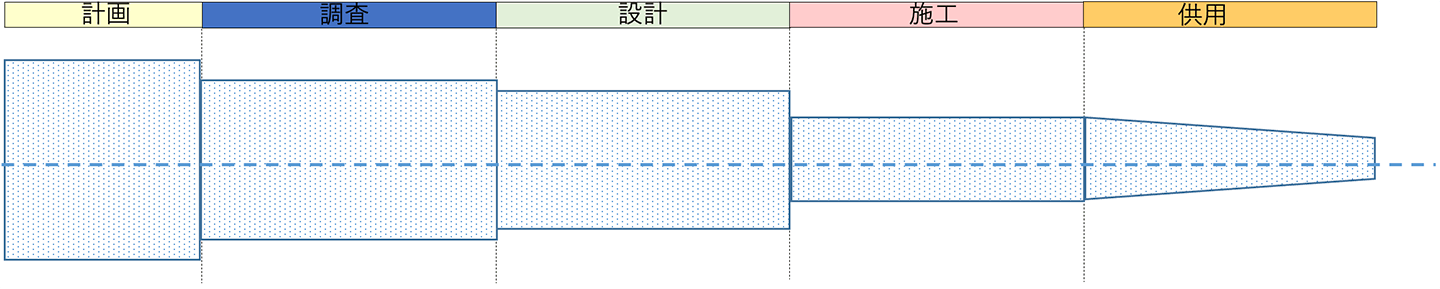

橋梁のライフサイクルを通じた性能をみると、図1のようになる。

計画および設計の段階での「性能」は、あくまでも机上、計算上のものであり、これらはフィクションである。

施工の段階では、設計に基づいて構造物を製造する。つまりこの段階でそれまでフィクションだった「性能」が、はじめてリアルになる。人工物、土木構造物でいえば橋梁のような構造物の場合、この施工の段階で様々な規定を設けて、非常に精度よくフィクションが現実化されている。

例えば、使用する材料にも厳しい規定が設けられており、コンクリートについては、使用するセメント、配合、さらに現場においてスランプ試験を行ない、規定を満足しないものは受け入れ拒否し、排除する。

橋梁を支える基礎についても、原則としてジャストポイントでのボーリングを行って確認をするし、そもそも直接基礎であれば、堅固な支持層を確認する。支持層が堅固であるということは、つまり、不確実性が小さいということである。盛土や擁壁が設置されるようなN値が10台の未固結な層では、位置による強度のばらつきは大きいが、N値が50に達するような層の場合、位置による強度のばらつきは相当に小さくなる。このような土構造物に比べて厳格な規定によって、構造物の性能が持つ不確実性は十分に小さくなり、設計性能≒実性能という関係が成り立つ。

つまり、計画から設計、施工、供用というライフサイクルを通じて、橋梁の性能はばらつきがわずかな「線」として表現することができる。これがいわゆる性能曲線である。

このように性能が線で表される場合は、ライフサイクルの様々な状態が、想定された線に乗っていること、が「想定通りに事態が進み、期待通りの結果が得られる」という「完全な成功」である。この線から外れることはすなわち、「失敗」もしくは「不完全な成功」である。

一方の土工事について考える。土工事の不確実性が大きいという特徴を多少強調して性能を表したものが図2である。

設計以前の段階でも、机上の検討としての性能の目標は存在する。しかし、その性能は、非常に大きな不確実性を含んだものである。

例えば擁壁の場合、設計に用いる土の物性値は土質試験などで行うことが原則であるとされている。しかし現在、土工事の現場で用いられている土のおよそ8割は他の現場で発生した土の再利用であり、設計以前の段階では実際に使われる土がどこにあるかでさえ、あきらかでないことが多い。場合によっては、まだ掘り起こされる前の地盤の状態であるかもしれない。このような場合、道路土工擁壁工指針に示されている砂質土の物性値、φ=30°、c=0という数値を用いて設計することが一般的であるが、使われる土がまだどこにも存在すらしていないという事情を考えると、この物性値を用いて設計された性能は、推定と呼ぶこともはばかられるような不確実性を含んでいるとさえいえる。

事業が進み、施工の段階になると、実際に用いられる土が決まる。ところがここで事前の設定と異なる物性値を持つ土が現場に運び込まれたとしても、土工事の場合はこれを改良して使用しなければならない。これは、我が国の持続可能な発展のため、という非常に大きな目標の下で定められたリサイクル原則化ルールの下での義務である。

同じ材料でも、橋梁工事のコンクリートならば、現場でのスランプ試験に合格しないコンクリートについては、設計での想定つまり前提と異なるという理由で排除されるが、土工事の場合は、設計時の想定と異なるような低質な現地発生土であっても、良質な土と混ぜる、石灰やセメントといった改良剤を用いて改良を行った上で使用する。こうした対応を行うに際しても、どの程度改良剤を添加するのかは、明確な配合の規定があるわけではなく、重機による締固めが可能であるかどうかというトラフィカビリティの視点からの目安で対応が行われるのが一般的である。逆に、土工事における性能は、こうした現場合わせの行為を許容できるようなあいまいさ、言い換えれば懐の深さをもって定められているともいえる。

盛土材料の物性値はほんの一例であり、例えば基礎地盤の支持力が不足していれば、表層の土の置き換えや表層改良といった手直し、現場合わせが行われるし、地山掘削を行う場合も、部分的に脆弱な地層があったりすれば、切土勾配を変化させ、予期せぬ湧水が見つかれば、土中排水を追加する。このような細かい手直しを繰り返して性能を一定のレベルに整えているのである。

このような現場合わせは、施工後の供用段階でも行われる。例えば盛土は盛り立て終了後にも自重で圧密され、沈下する。そこを見越した「余盛」は普通に行われる行為である。また供用後に事前の想定とは異なる湧水の存在や盛土の透水性が想定よりも低い場合には盛土中の水位が高くなるが、このような場合には水抜きのボーリングやドレーンの追加設置を行う。これらの手直しも含んだ一連の行為が土工事の特徴である。

3.土工事における本当の成功とは

道路土工構造物技術基準・同解説では、「第3章 道路土工構造物に関する基本的事項」の解説において、「道路土工構造物の性能を確保するためには、調査、設計及び施工において段階的に不確実性を低減していくことが重要である。」としている。不確実性の段階的な低減とは、上述のような一連の行為のことである。これらの行為は、行えば行うほど事前の想定からかけ離れていく場合も多い。しかし、不確実性を段階的に低減し、性能を確保するためには必要な行為である。過去の失敗事例を振り返っても、しばしばみられるのは、事前の想定に過度にとらわれ、現場での修正、補正を怠った結果生じているものが少なくない。だとすれば、土工事においては、事前の計画、想定は非常に大きな不確実性を含んでいることを深く自覚し、計画から設計、施工、供用と事業の段階が進む中で、むしろ積極的に想定と異なる部分を探し、積極的に修正を行う。想定と異なることは失敗ではなく、改善の機会である、と考えることが重要である。それが望ましい土工事の姿であり、本当の意味での成功なのではないだろうか。

このとき、「想定通りに事態が進み、期待通りの結果が得られる」という「完全な成功」のイメージは、かえって臨機応変、柔軟な修正の足かせになってしまうことがある。

もちろん、すべてを疑っていては、事業は進まない、確認のための調査も無限に行えるわけではない。またどうせ見直すのだからと計画や設計をおろそかに行ってよいというものでもない。また土工事の中でも細かく工程を見ていけば不確実性が小さくできる工程とできない工程がある。限られたリソース(予算、人手、時間など)を効率よく、改善の効果が見込める工程に、程よく投入し、ライフサイクル全体での効率を高めていく。

これが土工事に携わる技術者に求められるものであり、あえてあいまいな言い方になるが「センス」であろう。

現場の失敗と対策

- 2026/03/02

- 土工事 2)盛土・軟弱地盤 同一箇所で再び発生した舗装クラック~沢埋め盛土が示す警告~

コラム

- 2026/03/02

- インフラ構造物マネジメントの新しい考え方“群マネ”とは?

現場探訪

-

2026/03/02

発注者の変更要望に、迅速な設計変更を提案。工期を大幅に短縮するとともに、CCUSモデル工事のハードルもクリア。

今回の現場探訪(表彰工事)は、令和7年度(令和6年度完了工事)国土交通省 中部地方整備局・岐阜国道事務所の事務所長表彰を受けた「令和4年度 東海環状養老海津地区南地盤改良工事」です。...

建設ディレクター

今月の一冊

-

2026/03/02

『土木―100年後の日本を支える「人の力」』

建設業というジャンルにフォーカスし、そこで働く人々の姿を撮影し続ける写真家・山崎エリナさん。橋梁やトンネル、道路のメンテナンス現場を撮影した写真集『インフラメンテナンス~日本...

Copyright © 2013 一般財団法人 建設業技術者センター All rights reserved.