コラム:編集委員の独り言…

「現場の失敗と対策」編集委員が現場や研究の中で感じた思いや、

技術者に関わる情報を綴っています。

2024/09/02

能登半島地震の被災状況に学ぶ 前編

はじめに

令和6年1月1日、石川県能登地方を震源とするマグニチュード7.6の地震は、石川県志賀町、輪島市で最大震度7を観測し、死者(災害関連死含む)・行方不明者302名、負傷者1,327名、住家被害は全壊6,227戸、半壊20,589戸にのぼる被害を出した。1)

この地震では山がちで低平地に乏しい半島部において、最大4mもの隆起を伴う強烈な地盤変動が生じ、海岸沿いの国道249号をはじめ、同時多発的な土砂崩落、甚大なインフラ被害をもたらしたことが大きな特徴である。

特に半島という地形的制約から限られている道路ネットワークで復旧や被災地支援活動のアクセスルートとなる能越自動車道などの幹線道路が被災し、初動における被災状況の把握や復旧等の対応が困難化した。特に集水地形上に構築された盛土を含む区間の被災が多く確認されており、耐震性を含めた性能について不確実性の高い道路土工区間のあり方についての課題が浮き彫りになった。2)

能登半島では、平成19年3月25日に『平成19年(2007年)能登半島地震』が発生している。この地震では、震源は石川県輪島市沖でマグニチュード6.9、最大震度は石川県輪島市、穴水町、七尾市などで震度6強を記録している。死者数1、負傷者356名、住家被害は全壊680戸、半壊1,740戸であり、令和6年地震に比べると相対的に被害は少なかったといえる。しかし当時の能登有料道路(現のと里山海道)の徳田大津IC~穴水IC間の延長27㎞区間において大規模崩落11カ所を含む多数の被害が発生した。

本コラムでは二回に分けてその教訓のいくつかを紹介する。

1.令和6年地震における被害と平成19年地震被害の関係

【ケース1】

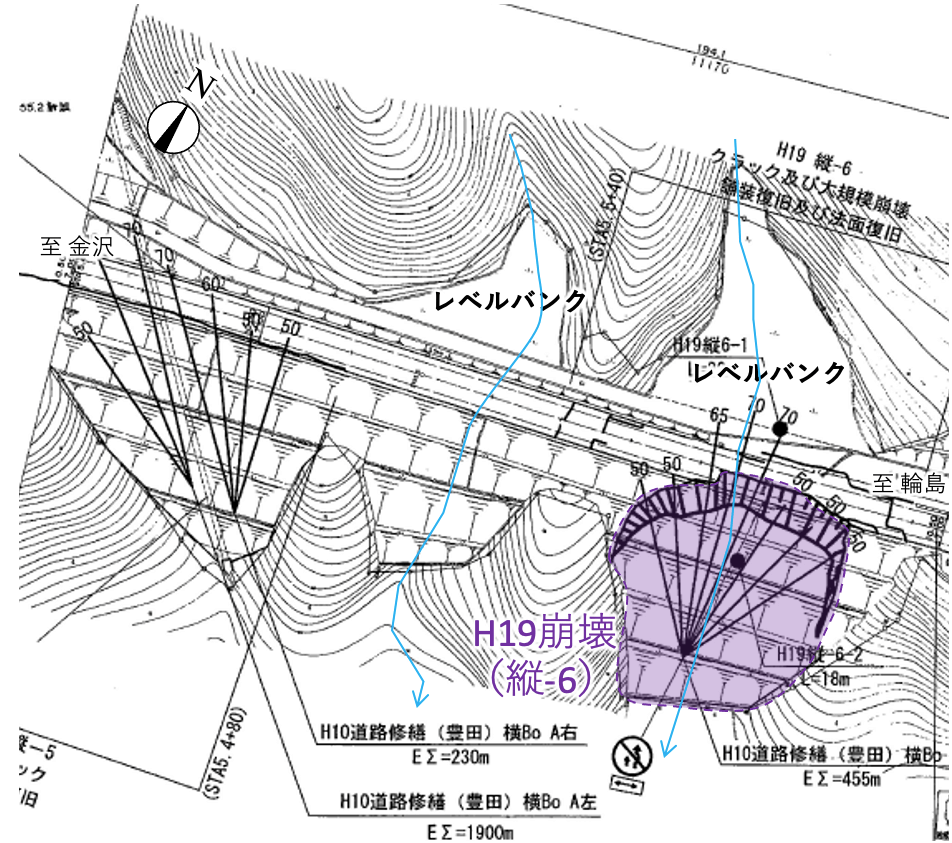

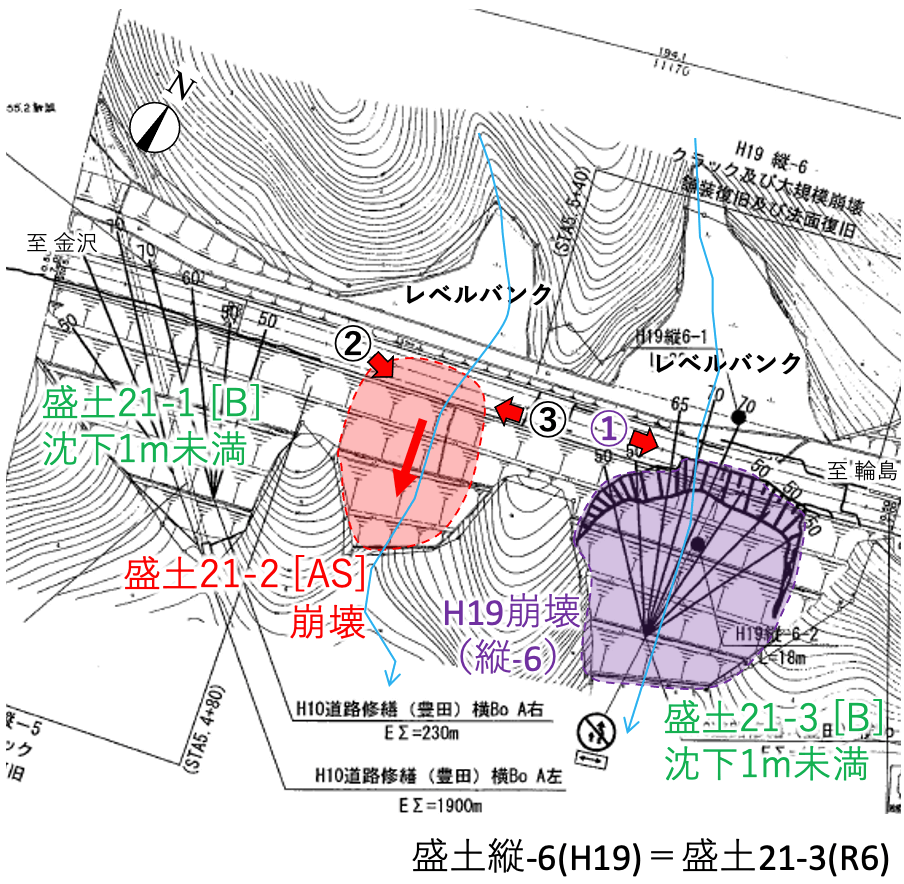

上述の通り、平成19年地震では能登有料道路で大規模崩落11カ所を含む被災が発生した。その一例を図1に示す。

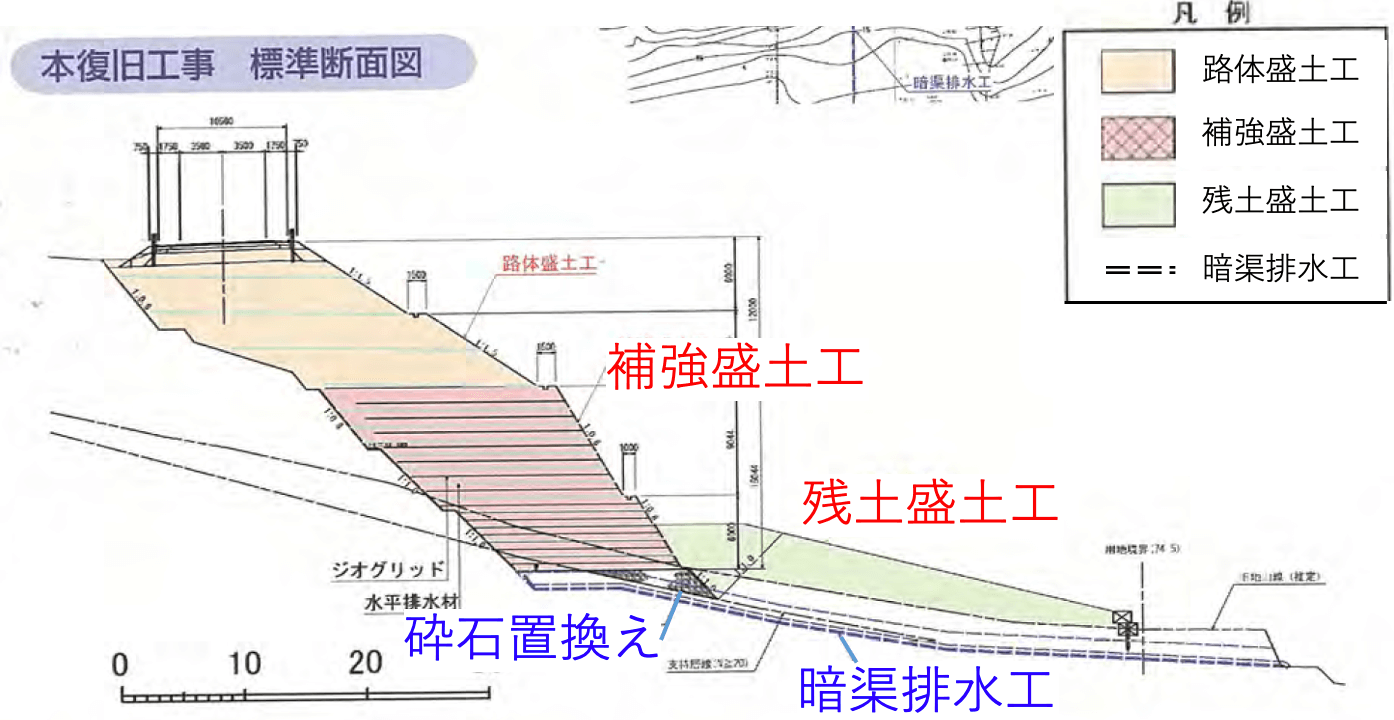

当該箇所は縦-6と呼称される被災箇所の沢埋め盛土であるが、沢埋めに加えて盛土山側にはレベルバンクがあり、このレベルバンクが盛土内の水位を高めた可能性がある。この断面に対して、図2に示すような対策を立案し、復旧が実施された。基本的な方針としては、以下のようなものがあった。

① 復旧にあたっては、早期の復旧を図るため、耐震性に優れており、施工量が少なく、工期の短縮が図れる補強盛土工法を導入する。

② 補強盛土の構築にあたっては、補強土工法の復旧時点のマニュアルの規定に従い、補強材が敷設される補強領域については良質な購入土を盛土材として使用する。

③ 盛土内の水位が高くならないよう、入念な基盤排水を設置することとし、基礎地盤の砕石置き換え、暗渠排水工の設置を行った。

④ 崩壊した土砂については、現場外への搬出量をできるだけ減らすため、上述の補強領域には使用しないものの、補強土の上に設置された路体盛土と補強盛土の前面の抑え盛土に使用することとした。使用にあたっては土質改良を行う。

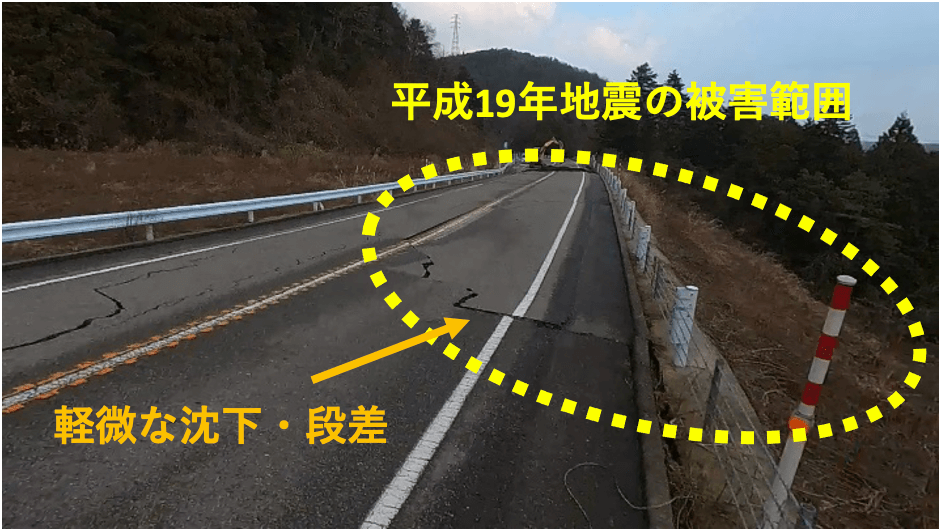

次に令和6年地震における同復旧箇所の被害を見てみる。令和6年地震後に行われた専門家調査では、旧能登有料道路を含む能越自動車道路の全盛土について、4段階の暫定被災評価度を定めてその被災の程度を分類した。最も被害が大きい大規模崩壊がAS、大規模崩壊は免れたものの道路に1m程度以上の沈下・段差が生じたA、沈下・段差は生じたものの1m未満に収まったB、沈下・段差もしくは路面クラック程度のCに分類したが、当該復旧箇所については、若干の沈下・段差がみられるものの盛土としての安定性が損なわれていないC評価であった(写真1)。

平成19年地震で被害を受け、上述の基本方針を踏まえて本復旧された盛土は当該箇所を含めて10か所あったが、いずれも令和6年地震での被害はCまたは無被害であった。平成19年地震における崩壊箇所のうち、一か所については橋梁アプローチ部であり、橋梁被害と合わせて個別の方針で復旧がされている。この一か所については、次回掲載のコラム後編で触れることとする。

図3は図1に令和6年地震の被害箇所を重ねたものである。上述の通り、平成19年地震で被害を受けた沢埋め盛土縦-6は軽微な被害にとどまっているが、そこに隣接する類似の形態を呈する盛土が大きな被害を受けている(写真1~3)。当該区間にはほぼ同規模の沢埋め盛土が3つ連続しており、今回の被害調査では、金沢方面から順に盛土21-1、21-2、21-3と名称を付けている。令和6年地震の盛土21-3が平成19年地震での縦-6となる。上述の通り、平成19年地震で被災、本格復旧された盛土21-3の令和6年地震での被害は軽微であったが、隣接する盛土21-2はAS相当の大きな崩壊を起こしている。盛土21-2は平成19年地震の際には軽微なクラック程度の損傷であった。3つの盛土のうちの一番金沢側にある21-1については、平成19年、令和6年ともに沈下・段差は1m未満の軽微な被害であった。

これら3つの盛土については、ほぼ同じ時期に盛土が築造されており、盛土材料もほぼ同一であると考えられ、共通の盛土崩壊リスクを有するものであったと考えられる。しかしながら平成19年地震で大きな被害を受けた盛土21-3は本格的な復旧を行ってリスク要因への対処がなされたのに対して、盛土21-2は何らかの原因でリスク要因が顕在化せず、それが令和6年の地震で顕在化したものと考えられる。どちらの地震でも被害を受けなかった盛土21-1については、平成10年に水抜きボーリングの設置工事が行われており、推定であるが、その頃に盛土が変状を起こし、対策工事が行われていたために二つの地震での被害が軽微になったものと推定される。

【ケース2】

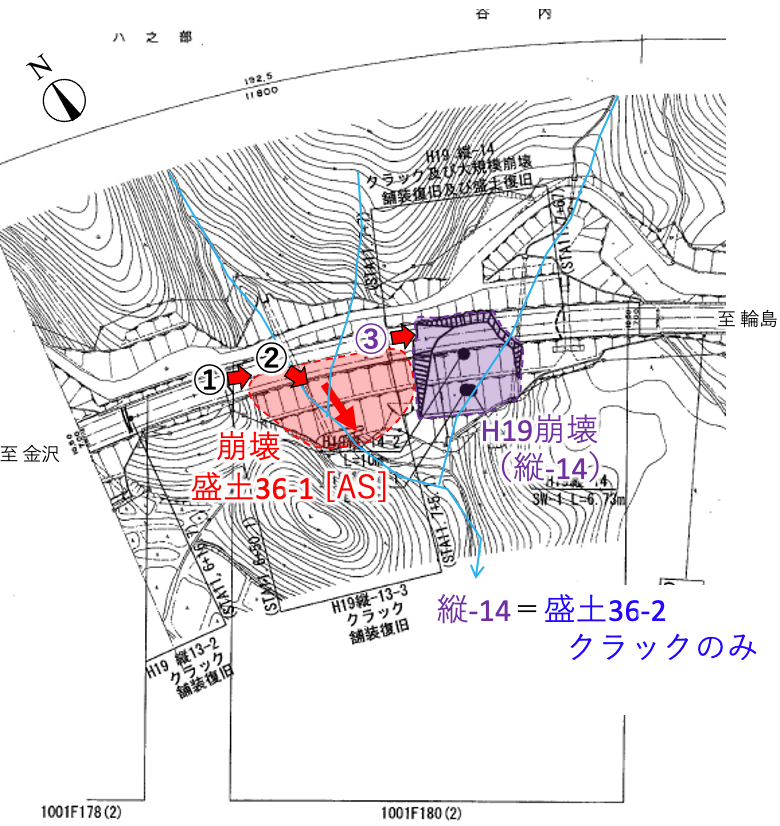

図4は別な盛土の平成19年被害と令和6年被害を重ね合わせたものである。大きな谷を埋める盛土であるが、平成19年地震により輪島側の盛土(縦-14)が崩壊を起こしており、復旧が行われている。この時、金沢側の盛土は変状が軽微であったため、復旧時に手を付けていない。この箇所において、令和6年地震により、平成19年に工事を行っていない盛土の金沢側(盛土36-1)が大きく崩壊した。一方、平成19年地震で崩壊し復旧を行った盛土(縦-14=盛土36-2)は路面にクラックが発生する程度の軽微な被害にとどまっている。図中の水色の線は地形などから推定される降雨などの水の流路である。盛土36-2は一本の流路が推定されるのに対して、36-1は二本の流路が推定される。

2.得られる教訓と今後の方向性

令和6年地震は平成19年地震に比べて、地震の規模も大きく、強い揺れの継続時間も長く、盛土被害を引き起こしやすいものであり、被害箇所数が多くなっていることもその結果である。平成19年地震において被害を受けて、本格復旧された盛土について、令和6年地震で被害が軽微にとどまったのは、本復旧の基本方針が、沢埋め盛土の耐震性向上に非常に有効であったことの証左である。

また、ケース1の21-1盛土と21-2盛土がほぼ同じような規模、同じような形状であるにもかかわらず、平成19年地震において一方のみが被害を受け、他方が軽微な被害であった。これは盛土に代表される土工構造物は、材料や外力への応答メカニズムなどについて大きな不確実性を有しており、その不確実性に対して大きな安全余裕で対応している特徴が、被害の要因と実際に発生する被害の相関性を分かりにくくしているといえる。

つまり、ある盛土に大きな被害を引き起こした要因、例えば集水地形、特定の盛土材料が、同じ要因を持つ別な盛土に必ず被害を引き起こすわけではなく、このような原因の再現性の低さは、盛土などの被害の原因究明や分析、対策の実施をわかりにくくしている。

ケース2について見れば、盛土の高さ、盛土を通過する水の流路の本数から、耐震性が低い可能性が想定される36-1盛土が平成19年地震では無被害、比較的耐震性が高いと想定される盛土36-2が被災したというのも、土工構造物の不確実性の大きさに起因する再現性の低さの結果と考えれば頷けるだろう。

ケース1では、平成19年地震で本格復旧を行った21-3盛土が令和6年地震で高い耐震性を示したのは当然として、21-1盛土が両方の地震で軽微な被害に収まったのは、これは平成10年に行われた水抜きボーリング工事の影響が大きいのではないかと考えられる。

コラム「2023/06/01 失敗とは何か?(土工事編)」および「2024/01/05 失敗とは何か(土工事の場合)後編」においても述べているが、平成10年ごろの変状が発生した時点では、当時の担当者はこの盛土を「失敗」と考えていたであろう。しかし今になって振り返れば、平成10年の変状発生と対策の実施があったから、令和6年の地震にこの盛土は耐えた、平成から令和という40年ほどのスパンで見れば、着実に耐震性が向上していた「成功」という評価もできるのではないだろうか。

一方で、特にケース2で顕著であるが、平成19年地震で被害を受けなかったために手を付けなかった部分が、きれいに、ジグソーパズルのようにかみ合うように被災している点は目を引く。ケース1は三つの独立した盛土であるが、ケース2は同じ盛土の一部であり、地震時の被災に関するリスク要因は多くの部分が共有されているはずである。

現場の失敗と対策「2023/03/01軟弱地盤対策を行った盛土の崩壊事例」において触れたように、土工においては起こりうる/起こった事象に対しての対策と、その事象を引き起こす可能性のあるリスク要因は別々に考えることが望ましい。ここでは、平成19年地震で発生した盛土の崩壊という事象への対策を講じるにあたり、その崩壊を引き起こしたリスク要因である盛土材料や集水地形というリスク要因への対策を検討し、被災した部分だけでなく、あわせて未被災の部分に対しても対策を応じることができていれば今回の被災は防げた可能性が高い。

ただ、そのような未被災部分も含めた対策の実施は現実的には難しい。

その理由の一つは、平成19年地震の際の復旧は災害復旧事業として行われており、こうした災害復旧事業は原型復旧が原則であるということが理由として挙げられるであろう。

またもう一つの理由として、平成19年地震の際は、能登半島において被災が能登有料道路に限定されており、住家被害もおよそ10分の1と少なく、観光地として知られる輪島市などはあまり被害を受けていなかった。そのため、地震後の復興という観点では、5月の大型連休に向けてボトルネックとなってしまっている能登有料道路の開通を急ぐべき理由があり、その観点からも未被災の部分まで手を広げての対策実施が難しかったことも推察できる。

ただ、結果はどうあれ、今後の教訓として考えるならば、災害復旧だから、早期の開通が求められていたから、と単純に整理するのではなく、これら二つの未被災部分に手を付けない理由と、一方で顕在化しなかった災害リスクに対する対策を講じるべきという相反・相克する理由の間での判断であった、ということは記憶しておくべきである。

今後、同様の被災があった場合に、周辺の状況、地域全体としての被害の分布や規模、路線の重要度やう回路の有無などの周辺の条件が異なれば、早期の開通よりも抜本的な対策を重視するべき状況が生じないわけではないからである。

今後の方向性については、国土交通省では、令和6年能登半島地震を受けて、道路土構造物の基準類の見直しに着手している。道路土工構造物については、平成28年に道路土工構造物技術基準が策定されているが、地震発生以前から令和6年度内の改訂に向けた検討が進められていたところであり、今回の地震を受け、その取り組みの中での対応の方向性が議論されている。

社会資本整備審議会道路分科会道路技術小委員会では、道路土工にかかる技術基準の方向性の一つとして、『道路土工構造物の設計における「計画」時の配慮事項の明確化』が検討されている。これは道路のルート計画や土工、トンネル、橋梁といった構造物の配置計画とは別に、道路土工構造物の設計に先立って、設計において考慮するべき前提条件や事項、影響する要素についての検討を行うフェイズを設けようというものである。これらの検討は、基準には明確に書かれていないものの、いわば暗黙知として現場で行われているケースが多いと思われる。能登半島地震の被害を踏まえての方向性にこの点が盛り込まれようとしているのは、上述した被災の教訓への対応ともいえる。

- 1) 内閣府:令和6年能登半島地震に係る被害状況等について(政府非常対策本部),2024年7月30日14時00分現在

https://www.bousai.go.jp/updates/r60101notojishin/r60101notojishin/pdf/r60101notojishin_48.pdf - 2) 第65回国土幹線道路部会【資料4】令和6年能登半島地震を踏まえた緊急提言(案)https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001750195.pdf

- 3) 石川県・石川県道路公社:能登半島地震 能登有料道路復旧工事記録誌,石川県土木部・石川県道路公社,2007年3月25日

- 4) 第21回道路技術小委員会 配付資料【資料2】令和6年能登半島地震 道路構造物の被災に対する専門調査結果(中間報告)

https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001725117.pdf

現場の失敗と対策

- 2026/03/02

- 土工事 2)盛土・軟弱地盤 同一箇所で再び発生した舗装クラック~沢埋め盛土が示す警告~

コラム

- 2026/03/02

- インフラ構造物マネジメントの新しい考え方“群マネ”とは?

現場探訪

-

2026/03/02

発注者の変更要望に、迅速な設計変更を提案。工期を大幅に短縮するとともに、CCUSモデル工事のハードルもクリア。

今回の現場探訪(表彰工事)は、令和7年度(令和6年度完了工事)国土交通省 中部地方整備局・岐阜国道事務所の事務所長表彰を受けた「令和4年度 東海環状養老海津地区南地盤改良工事」です。...

建設ディレクター

今月の一冊

-

2026/03/02

『土木―100年後の日本を支える「人の力」』

建設業というジャンルにフォーカスし、そこで働く人々の姿を撮影し続ける写真家・山崎エリナさん。橋梁やトンネル、道路のメンテナンス現場を撮影した写真集『インフラメンテナンス~日本...

Copyright © 2013 一般財団法人 建設業技術者センター All rights reserved.