コラム:編集委員の独り言…

「現場の失敗と対策」編集委員が現場や研究の中で感じた思いや、

技術者に関わる情報を綴っています。

2025/02/03

盛土の締固め度90%は良い締固めなのか

【能登半島地震と道路盛土】

昨年1月「令和6年能登半島地震」が発生し多くのインフラ施設に損傷が発生した。金沢都市圏と能登半島を結ぶのと里山海道でも集水地形上の高盛土が崩落し、被災地における早期の復興・復旧に支障をきたした。このことは同年6月に開催された有識者会議において、「災害時こそアクセスルートとして最大限に機能することが求められる高規格道路が被災し、十分に機能することができなかった」ことが反省材料として指摘されている1)。一方、同会議においては、「土工締固め管理基準が変更(筆者注:盛土の品質管理規定が締固め度90%に統一)された後に構築された盛土は、被害が軽微であったことは一定の評価」とも述べられている。

そこで本コラムでは道路盛土の建設時に重要な基準とされている乾燥密度や締固め度について考えたい。

【締固めの指標】

土の詰まり具合を示す用語に相対密度というものがある。これは主に砂地盤の液状化のしやすさの指標に用いられる。簡単に説明すると次のようになる。ある一定の大きさの容器に土を少量ずつゆっくり入れる。その時の乾燥密度を0とする。逆に詰め放題のようにみっちり詰めたものの乾燥密度を100とする。0も100も相対的に決めた値である。実際の現場は0から100の間のどこかに当てはまると考えられている。現場では0から100の間にあり密度の相対比較なので相対密度○○%とパーセントを付けて呼ぶ。0%に近ければかなり緩いし、100%に近いと相当詰まっている。だから20%、50%、80%の違いは理解しやすい。80%は優秀な値に見えるし、確かに液状化は起きない。

一方、土の締固め度は似ているが、少し意味合いが異なる。分母と分子はいずれも乾燥密度であるが、分母を100にして分子との比をパーセントで表現し締固め度としている。分母の求め方は「突固めによる土の締固め試験」による。これについては後ほど詳述するが、簡単に説明すると次のようになる。一定の大きさのモールドにある高さからランマーと呼ばれるおもりを落として土を突き固め、モールドに詰まった土の質量を測る。土粒子と水分の質量の合計を容器の体積で割れば湿潤密度になり、水分を乾燥させ土粒子だけの質量を容器の大きさで割ると乾燥密度が求まる。最もよく締め固められた時の乾燥密度を最大乾燥密度と呼び分母にはこの乾燥密度を用いている。一方、分子は現場で砂置換法等によって得られた乾燥密度である。土の密度が分子だから0には絶対ならない。このように締固め度は別々の試験で求めたものを比較しているので、簡便に求められるのが長所であるが、締固めの程度がイメージしづらいのが難点である。この場合80%は優秀な値のように見えるが、まだまだ努力の余地がある。その理由は後述する。

【土の三要素】

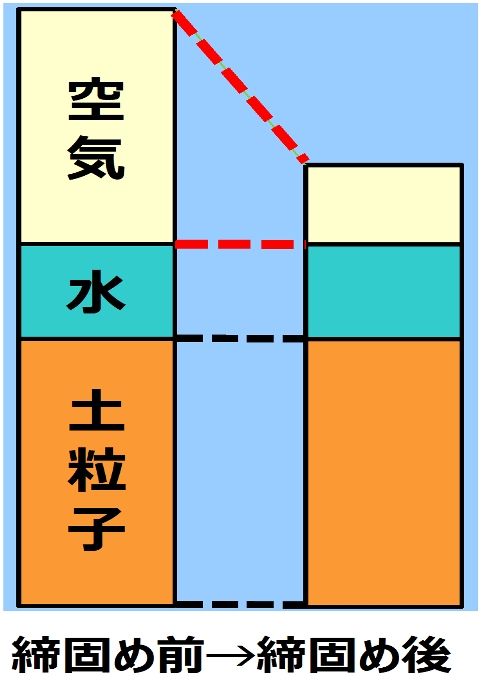

-

図-1に示すように土の内部は土粒子、水、空気の三要素からなり、締固めによってできるだけ内部の空気を追い出すことで安定した土になることは土を最初に学んだ時に習う。空気が抜けると全体の体積が小さくなるので相対的に乾燥密度は上がる。

【土の締固め試験】

-

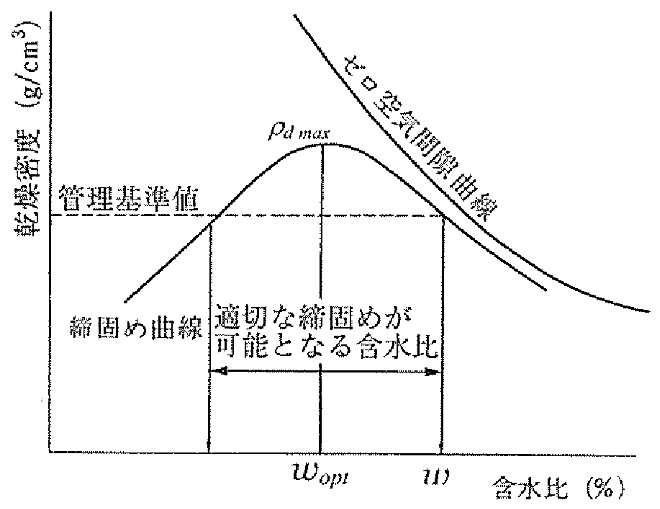

図-2には土の含水比(水分質量と土粒子の質量の比)と乾燥密度の関係を示したものである。このやり方はJIS A 1210「突固めによる土の締固め試験」によって決められている2)。ここでは突固め方法の呼び名A法を例に実験のやり方を簡単に説明する。まず調べたい土を約20~30キロ用意するが、試験に用いるモールドの大きさの制限から最大粒径を19mmとする。その時に含水比を調べておくが、これを自然含水比と呼ぶ。次に、乾燥させたり、水を加えたりして、ぱさぱさ~べとべとした状態の試料を6~7種類用意しておく。それぞれの試料について次のように突固め試験を行う。直径100㎜、高さ127㎜のモールドに試料を3回に分けて締め固める。各層について30cmの高さから2.5kgのランマーを25回落下させて締め固める。なお、この時の締固め仕事量(エネルギー)を1Ecと呼んでいる。

ちょうど含水比(水分質量と土粒子の質量の比)の割合が最適で乾燥密度が最も大きい時の含水比を最適含水比(wopt)と呼び、その時の乾燥密度を最大乾燥密度(ρdmax)と呼ぶことにしている。

最適含水比より乾燥側の土は良く締め固まらないし、逆に含水比が高くても水分が邪魔をして乾燥密度は高くならない。つまり、水分が多すぎても少なすぎても、密実な土は得られないことがわかる。

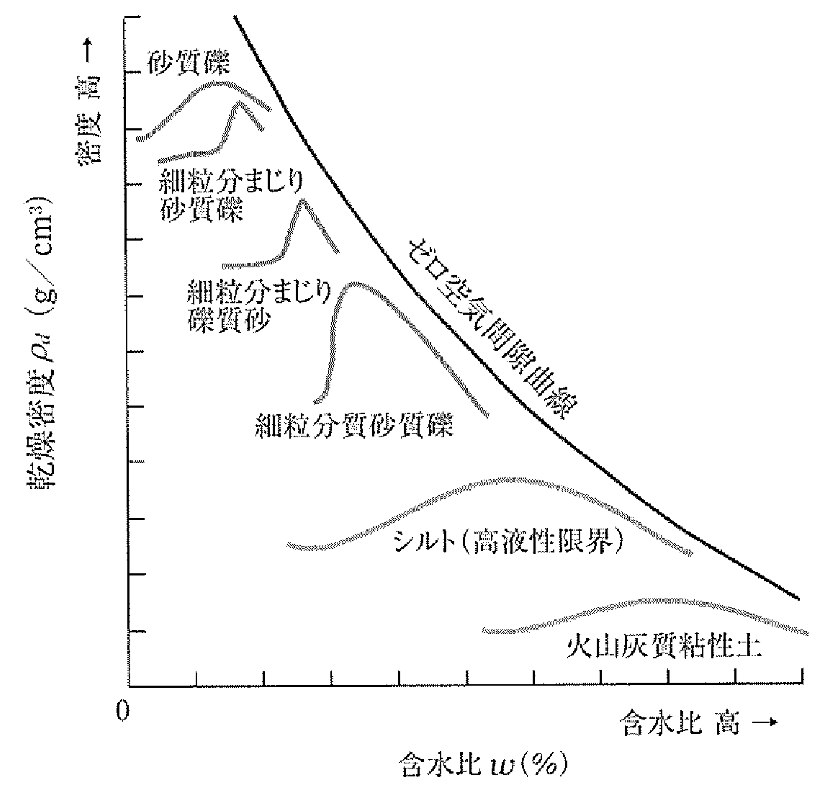

この締固め曲線は砂や粘土といった土の種類によって異なる。

-

図-3は土の種類ごとに締固め曲線を示したものであり、細粒分が多い粘性土系の最大乾燥密度は小さく、最適含水比も高い。逆に砂質土系は最大乾燥密度が大きく、最適含水比は低くなる。

-

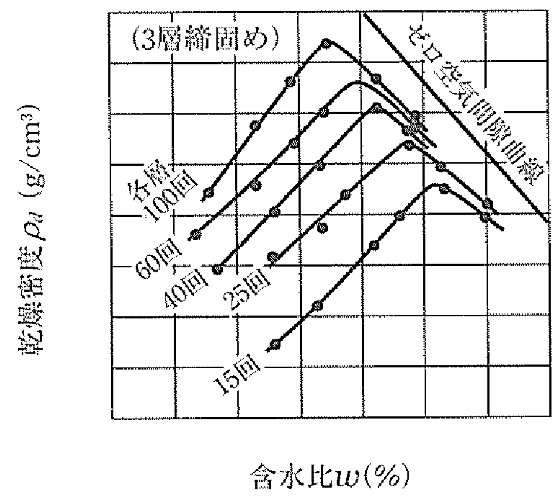

図-4は同一の土でエネルギーの違いによる最適含水比と乾燥密度を比較したものである。図から締固めエネルギーが大きくなるにつれて最適含水比は低くなり、最大乾燥密度は大きくなることがわかる。

【現場における締固め度】

図-2縦軸の乾燥密度のところに管理基準値の点線を示してある。先ほどのJIS試験方法によって求めた最大乾燥密度に対して、実際の現場において砂置換法等で得られた乾燥密度と最大乾燥密度との比をパーセントで表現し締固め度と呼ぶと先ほど説明した。

締固め度が大きいほど、言い換えると乾燥密度が大きいほど盛土は丈夫になると考えられているが、鉄道やダムといった各構造物によって求められる機能の違いから締め固めの程度は統一されてこなかった。道路においても各機関の規格によってバラバラになっていたものを、平成22年度の道路土工・盛土工指針において締固め度を90%以上と定められた。ちなみに、のと里山海道は古い時代に作られていたこともあり、締固め度は85%で工事管理されていた4)。そのため盛土の安定性がやや不足していた可能性がある。

現場において締固め度を図-2に記述されているような管理基準値以上に収めようとすると、適切な含水比の範囲内であることが必要になるように見える。しかし、図-4で示したように、最適含水比より乾燥側に寄った含水比であれば、エネルギーを大きくとすると大きな乾燥密度が得られることがわかる。言い換えると、土が乾燥気味のため、摩擦抵抗が大きく効率が悪いということだ。しかし、現場において大きな転圧機械を使えばこの値を満足することは可能ともいえる。一方、最適含水比より水分過多に寄った含水比の場合は、大きな転圧機械で空気を追い出しても水分が抜けない限り乾燥密度は大きくならない。よほど天日で乾燥させない限り、基準密度を満たすのは難しいことになる。もし所要の密度が得られないようであれば盛土の安定性を十分考慮したうえで、空気間隙率など他の方法によって盛土を管理してほしい。

【締固め密度と強度・沈下率の関係】

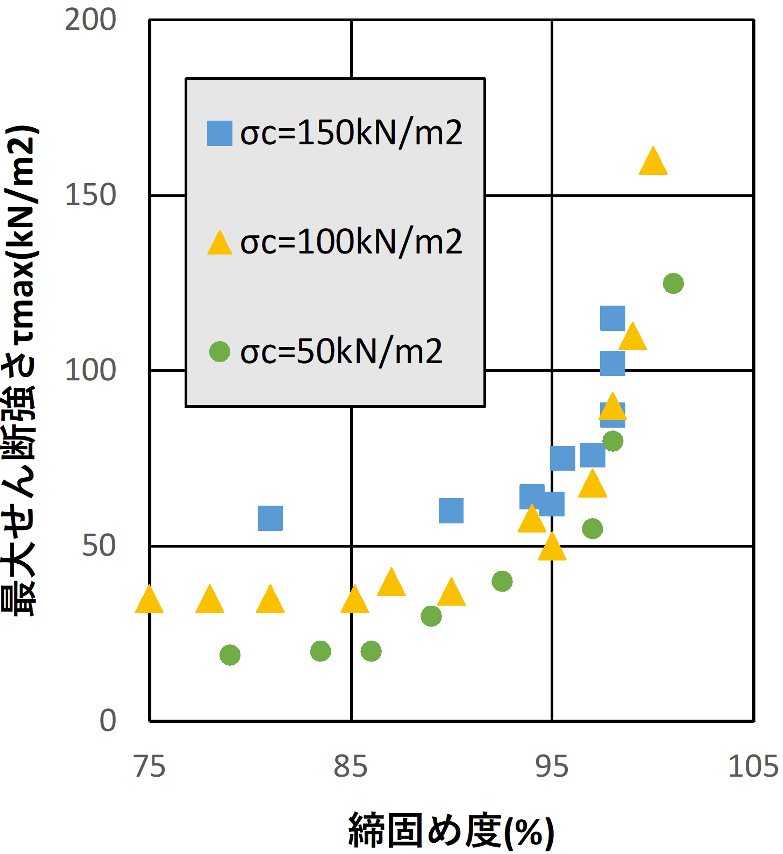

-

図-5にデータを締固めの程度と強度を比較したものを示す。この図は横軸に乾燥密度(図中では締固め密度)をとっている。右側に行くほどよく締め固められていることを表す。図から締固めの度合いが大きいほど強度定数は大きくなり、強い盛土には締固め度の影響が大きいことがわかる。

皆さんの日常生活に例えよう。果物は水分が多く瑞々しい状態よりも、水分が抜けたドライフルーツの方が硬い。土も同じことが言えると思う。

-

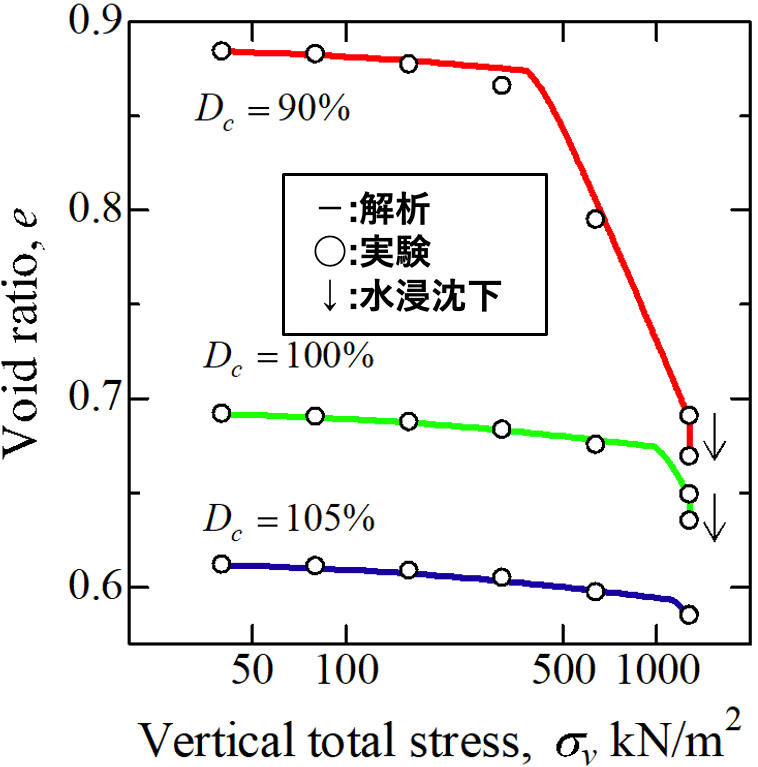

図-6は鉛直全応力と間隙比を実験結果と解析値で比較したものである。実験は締固め度を90%、100%、105%の3種類で比較している。これによると締固め度が低い90%では荷重増加とともに急激に間隙比が低下していることがわかる。

間隙比の差が大きいことは、有害な沈下が発生しやすくなることを意味しており、特に高盛土のような荷重レベルが大きい箇所では、現場での乾燥密度をできる限り大きくする方がよいと言えよう。

-

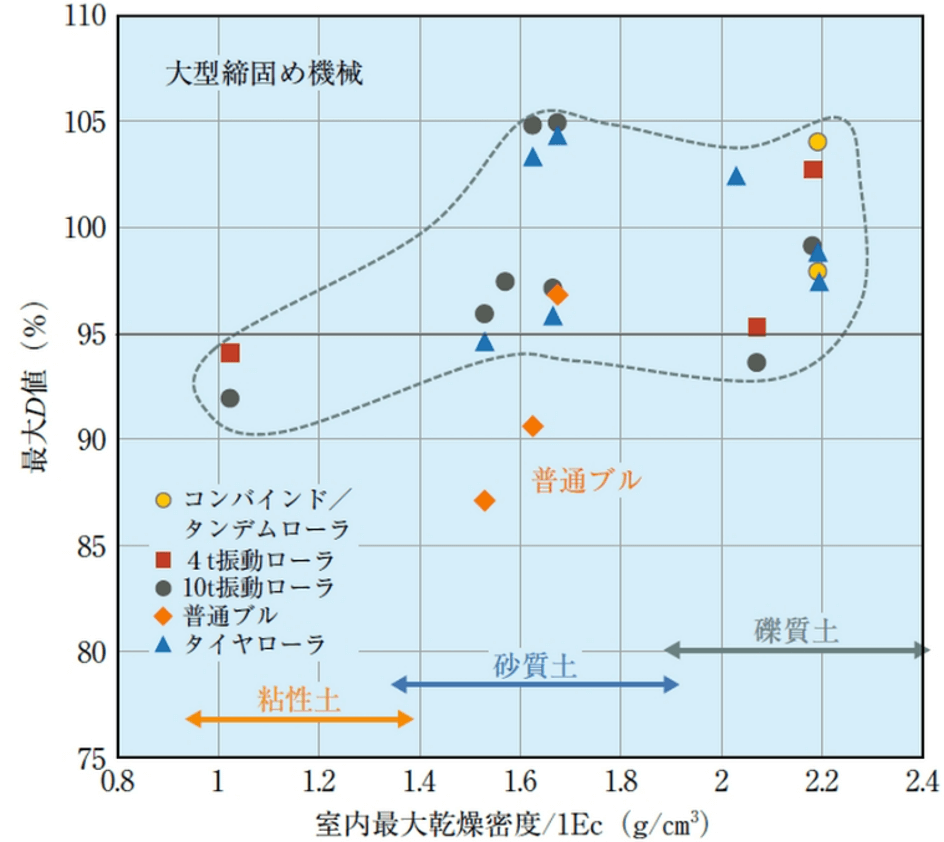

現代では、大きくて広く効率が求められる場所や、逆に狭くて小回りが求められる場所など様々な現場が存在する。各々の求めに応じるように、得意とする締固め機械もまた開発されてきた。

図-7は締固めエネルギー1Ecの乾燥密度に対して、各種転圧機械を用いて行った室内大型実験で得られた乾燥密度の割合(D値)を示したものである。実験は数種類の材料について含水比を変えて行っている。そのうち最もよく締め固められたものを示している。これを見ると転圧機械による締固め度の違いが見て取れる。特に普通ブルドーザでは90%程度にしかならないが、他の転圧機械では容易に95%まで到達していることがわかる。またこの図から礫質土の値が大きくなっているが、この理由は室内試験では密度の大きな19mm以上の礫は取り除かれるが、現場では礫が多く含まれることが挙げられる。段丘堆積物や岩石を盛土する場合はこの違いをよく理解しないと締固め度を過大評価することになるので注意が必要である。

【まとめ】

ここまで、締固め度90%という基準について考えてきた。

地震のような災害が古くからあったのと同様に、締固めもまた基本的な技術として古くから行われてきた。それは盛土の高さがそれほど高くない河川堤防などにおいて、今でも見ることができる。それは主に人力によって行われてきたのに対し、戦後、大きなロックフィルダムや高速道路における道路土工は、近代的な施工機械で成されてきた。

現代では、適切な締固め機械を選定すれば、容易に90%の締固め度を満たすことは可能だ。しかし、さらなる強靭な道路盛土の建設を念頭に、基準値で満足することなく、より高い乾燥密度を目指してほしい。

- 1) 令和6年能登半島地震を踏まえた緊急提言:社会資本整備審議会 道路分科会 国土幹線道路部会 令和6年6月28日

- 2) 地盤工学会:地盤材料試験の方法と解説,pp.393-404,令和2年12月

- 3) 日本道路協会:道路土工指針 盛土工指針 pp.211-212,平成22年4月

- 4) 為重他:能登半島地震による能登有料道路の被災と復旧-盛土の被害と対策工事-地盤工学ジャーナルvol.4,No.4,2009

- 5) 久楽勝行ほか:締固めた礫まじり土の工学的性質に関する実験的研究,土と基礎,土質工学会vol.31,No.2, pp.211-212,1983

- 6) 本間ほか:一次元圧縮・水浸試験結果から評価する盛土材の不飽和構成モデルパラメータ、第45回地盤工学研究発表会,665-666,2010

- 7) 石黒健ら:大型・小型転圧機械による現場締固めエネルギーの評価と予測,基礎工,総合土木研究所,077-082,Vol.50,No.4,2022

現場の失敗と対策

- 2026/02/02

- 基礎工事 3)既製杭 根固め部の施工不良による支持力不足

インフラ温故知新

- 2026/02/02

- vol.7 大阪と日本のインフラ 炭鉱

今月の一冊

-

2026/02/02

『桃太郎がやってくる ~どうなる鬼ヶ島⁉~』

土木・建築、独自開発のパワーブレンダー工法による地盤改良事業などを手掛ける加藤建設(愛知県蟹江町)が、「建設業をあこがれの職業No.1へ」との思いで、社員のアイデアを形にした...

Copyright © 2013 一般財団法人 建設業技術者センター All rights reserved.