現場の失敗と対策

土工事、コンクリート工事、基礎工事の事例

土工事

1)切土

2023/06/01

排水施設の不良による切土のり面の崩壊

工事の概要とトラブルの内容

高規格道路の切土のり面上部に町道があり、その側溝から溢れた路面水がのり面に浸透し切土のり面が崩壊した。

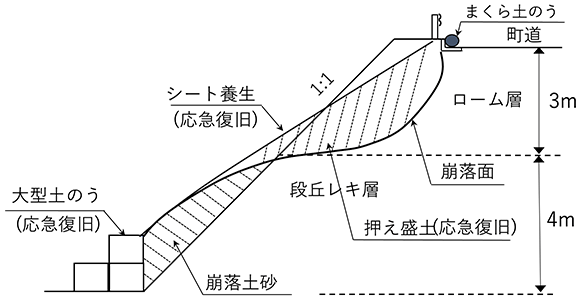

崩壊は近接した2か所で発生し、それぞれの崩壊幅は20mと10m程度で合計した崩壊土砂量は約150m3であった。いずれも切土高さが約7m、のり面勾配は1:1、切土の地質は上部3mがローム層、下部4mが段丘レキ層である(図-1)。なお、のり面保護施設として植生工が施工されていた。当日の連続雨量は44mm/日とそれほど多くないが、崩壊直前の時間雨量は21mm/hと強い雨が降っていた。

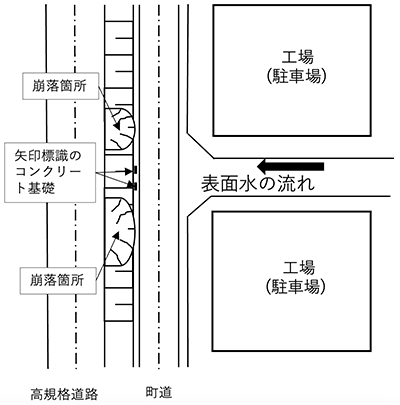

高規格道路に平行した町道は、崩壊した2か所の間でT型交差点になっており、本線に向かってくる道路の周辺は工場の駐車場になっていた(図-2)。また、表面水の流れは、本線に向かっていた。

原因と対処方法

町道にはL型側溝が設置され、排水マスが20mピッチで配置されているが、崩壊箇所のT型交差点付近は周辺に比べて低い。このため、豪雨時には、隣接地の排水によって、たびたび冠水し(写真-1)、高規格道路ののり面に越流していたと考えられる。また、排水マスがゴミ等により閉塞されれば、より多くのり面に越流する状況であった。

長期間このような現象が続くと、のり面上部から水みちが形成されて浸食が進み、今回の集中豪雨で崩壊に至ったと考えられる。なお、崩壊した原因は地質が段丘礫ということで、そこからの湧水の影響が考えられたが、のり面を観察したところ、地山からの顕著な湧水は見られなかった。

崩壊の原因を素因と誘因に分けると以下のようになる。

(1)崩壊の素因

①地形

当該地は高規格道路に向かってなだらかな台地状になっており、表面水が高規格道路に流れ込みやすい地形である。

②隣接地の土地利用状況の変化。

町道が当初構築されたときは、隣接地は果樹園や雑種地だったが、近年は工場団地とその駐車場に変化している。排水施設設計の流量計算に使われる流出係数は勾配が緩い山地では0.2~0.4とされるが、舗装路面になると0.7~0.951)となり、流量は2~3.5倍に増加する。このため、町道周辺の表面水は増加しやすい状況にあった。

(2)崩壊の誘因

①隣接町道からの排水の越流

表面排水量の増加により隣接町道からの排水が越流し、高規格道路切土のり面に流れ込んだ。

②交通標識による排水機能障害

町道の排水処理のために設置されていたL型側溝の排水機能障害(矢印標識のコンクリート基礎がL型側溝上に設置されていた)の影響もあった。(写真-2)

(3)応急復旧と本復旧

応急復旧は、高規格道路においては、のり面のシート養生後、大型土のうと抑え盛土で崩壊後の変状拡大を防ぎ、町道側は、まくら土のうで表面排水が切土のり面に流れ込まないようにした。

本復旧については、切土のり面の復旧と町道の路面排水処理の強化を分けて示す。

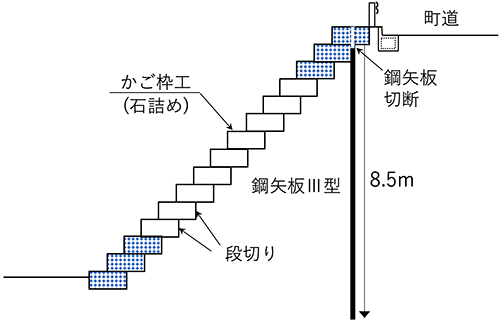

①切土のり面復旧

町道の舗装面にクラックが入っていることもあり、鋼矢板Ⅲ型により土留めを行った後、のり面の段切りを行い、かご枠工(石詰め)を施工した(図-3)。

②町道の路面排水処理の強化

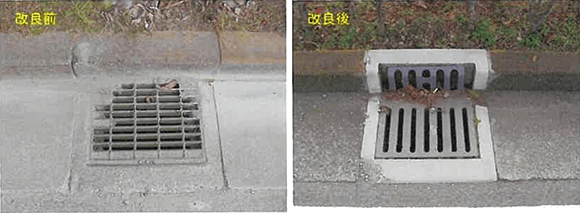

町道の本線側にあるL型側溝をBOX側溝に造り替えて排水能力を強化した。さらにL型側溝の呑み口を側面まで切り込むことにより、ゴミ等による閉塞を防ぐ工夫を行い、排水機能を向上させた(写真-3)。

同様の失敗をしないための事前検討・準備、施工時の留意事項等

(1)後背地における開発の進捗状況に注意

急激に都市化が進んでいるところでは、土地利用の状況が変化している可能性があるため、排水系統の調査や排水施設の見直しを行うことが望ましい。

(2)点検における「気づき」の重要性

のり面点検時や雨天巡回時に、町道の滞水状況は確認されていた。その際にL型側溝の排水機能の阻害に気づいていれば、のり面の浸食状況について確認でき、災害の発生を未然に防ぐことができたかもしれない。

1) 日本道路協会:道路土工要綱(平成21年度版)、p.134

「現場の失敗と対策」編集委員会

編集委員会では、現場で起こりうる失敗をわかりやすく体系的に理解できるよう事例の形で解説しています。みなさんの経験やご意見をお聞かせください。

現場の失敗と対策

- 2025/07/01

- コンクリート工事 3)工事打設後(養生・修繕等) 脱塩工法によってアルカリシリカ反応を促進してしまったか?

コラム

- 2025/07/01

- 斜面表層崩壊現場でのモニタリング基準値をどのように定めるか

トピックス

-

2025/07/01

熱中症対策を企業に義務化。改正労働安全衛生規則(安衛則)が6月1日から施行。

気候変動による猛暑の常態化の影響で、職場における熱中症による労働災害は年々増えつづけています。熱中症を起因とし...

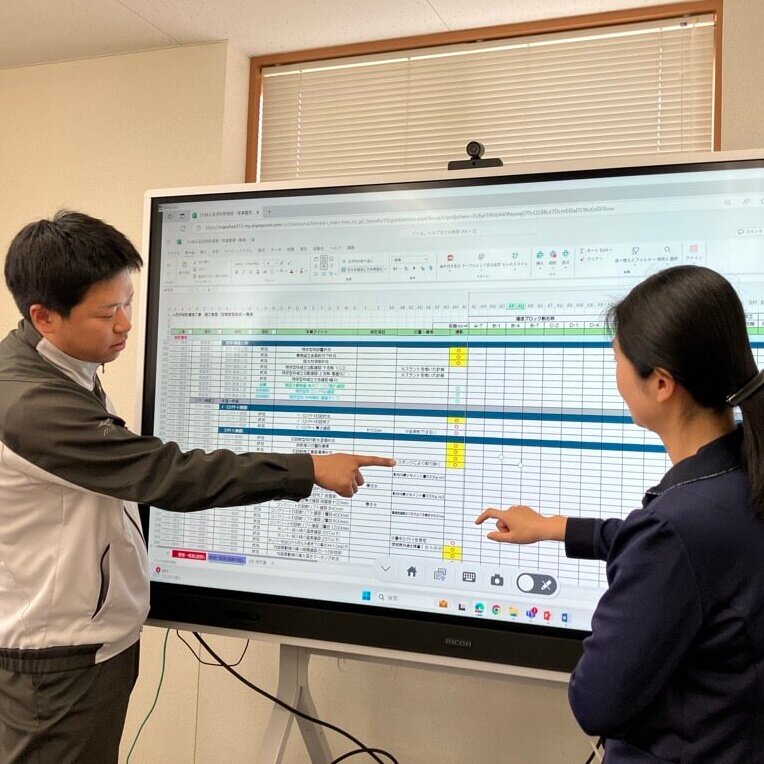

建設ディレクター

-

2025/07/01

土木部内にサポート室を設置、特定業務切出型で土木現場を支援/部全体で31%の時間外労働を削減/丸本組(宮城県石巻市)

宮城県石巻市に本社を置く丸本組は、公共土木や民間建築、港湾・護岸工事まで幅広く手掛けています。同社では、令和6年(2024年)4月からの「罰則付き時間外労働の上限規制」...

今月の一冊

-

2025/07/01

『建設業の人手不足に効く!人事評価制度・賃金制度・公共工事受注マニュアル』

多くの中小建設会社にとって、人を採用できない、採用しても定着しないといった課題は共通の悩みだろう。すぐに...

Copyright © 2013 一般財団法人 建設業技術者センター All rights reserved.