コラム:編集委員の独り言…

「現場の失敗と対策」編集委員が現場や研究の中で感じた思いや、

技術者に関わる情報を綴っています。

2025/07/01

斜面表層崩壊現場でのモニタリング基準値をどのように定めるか

山間部の道路において道路沿いの斜面で土砂の崩落が発生した場合、崩落した土砂の撤去、斜面の不安定な土塊の除去などの応急的な復旧を施した後に、条件を付けて暫定的な交通開放を行う場合がある。

この条件としてはいくつかのパターンがある。代表的な方法としては次の3つが考えられる。

① 降雨量による管理基準を設ける場合

② 時期や時間帯の管理基準を設ける場合

③ モニタリングによる変位の管理基準を設ける場合

一つ目の降雨量による管理基準を設ける方法は、最も一般的な方法である。具体的には、一定の降雨量が生じた場合に当該区間の通行を規制することになるが、基準値としては、土壌雨量などを考慮する厳密な方法もあるが、災害後の暫定的な交通開放ではこうした検討を行う時間的余裕がなく、近隣区間の規制基準などを準用する場合が多い。

二つ目の時期や時間帯による管理基準は、夜間の通行を規制する、あるいは降雪のある冬期の通行を規制するといった方法である。夜間の通行規制は視認性の観点から、発生した崩落を回避することを目的としている。特定の条件では崩落などが発生することが前提であり、雨量規制などと併用されることが多い。

三つ目の変位の管理基準については、いくつかの数値が利用されているが、本コラムではその際の注意点を説明する。

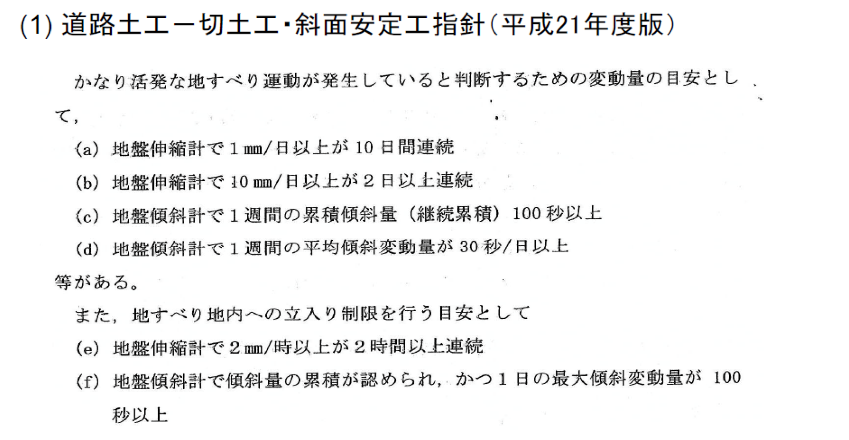

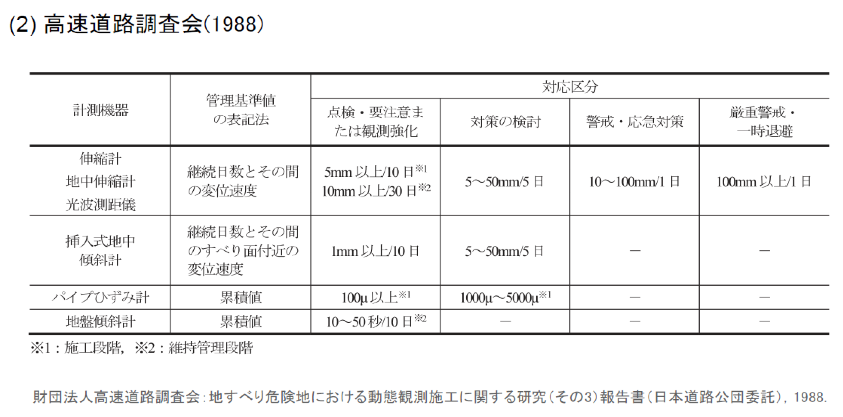

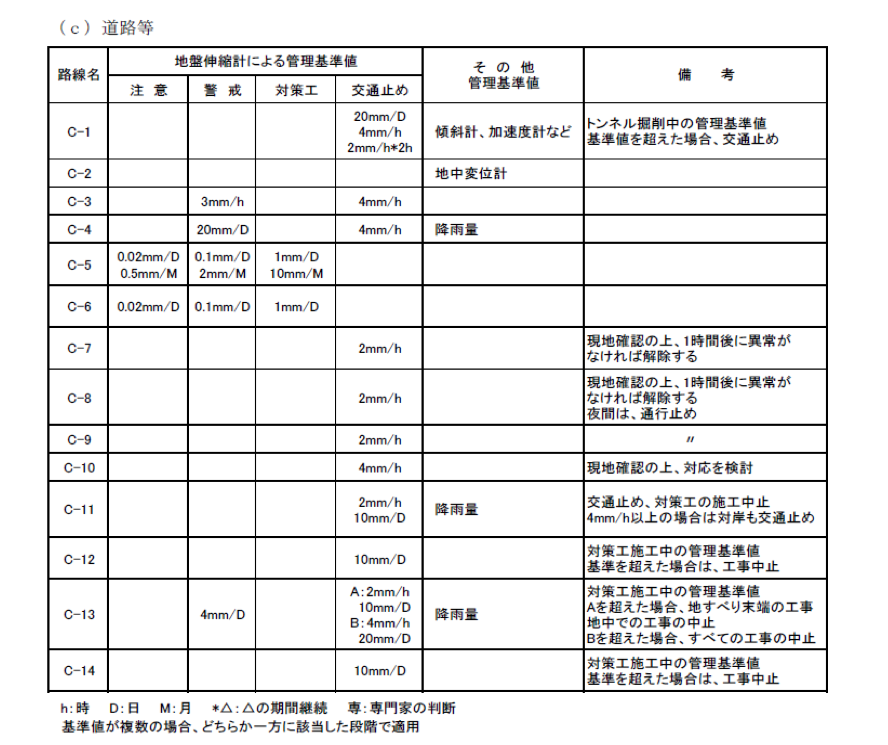

斜面の土砂の移動に関連する管理基準値の目安としてよく知られているものには、

(ア)道路土工-切土工・斜面安定工指針1)のもの(図1)、(イ)高速道路調査会2)のもの(図2)、(ウ)地すべり防止技術指針及び同解説3)のもの(図3)がある。実際の斜面における土砂移動の特性は現場によって異なるため、これらの数値はいずれも管理基準値を定めるための目安として示されているものであるが、実際の現場でも斜面崩壊の管理基準として用いられていることがある。これらの資料の間では管理基準値目安としてそれぞれ違う数値が示されているが、本コラムではこれらの数字の妥当性は論点とはしない。

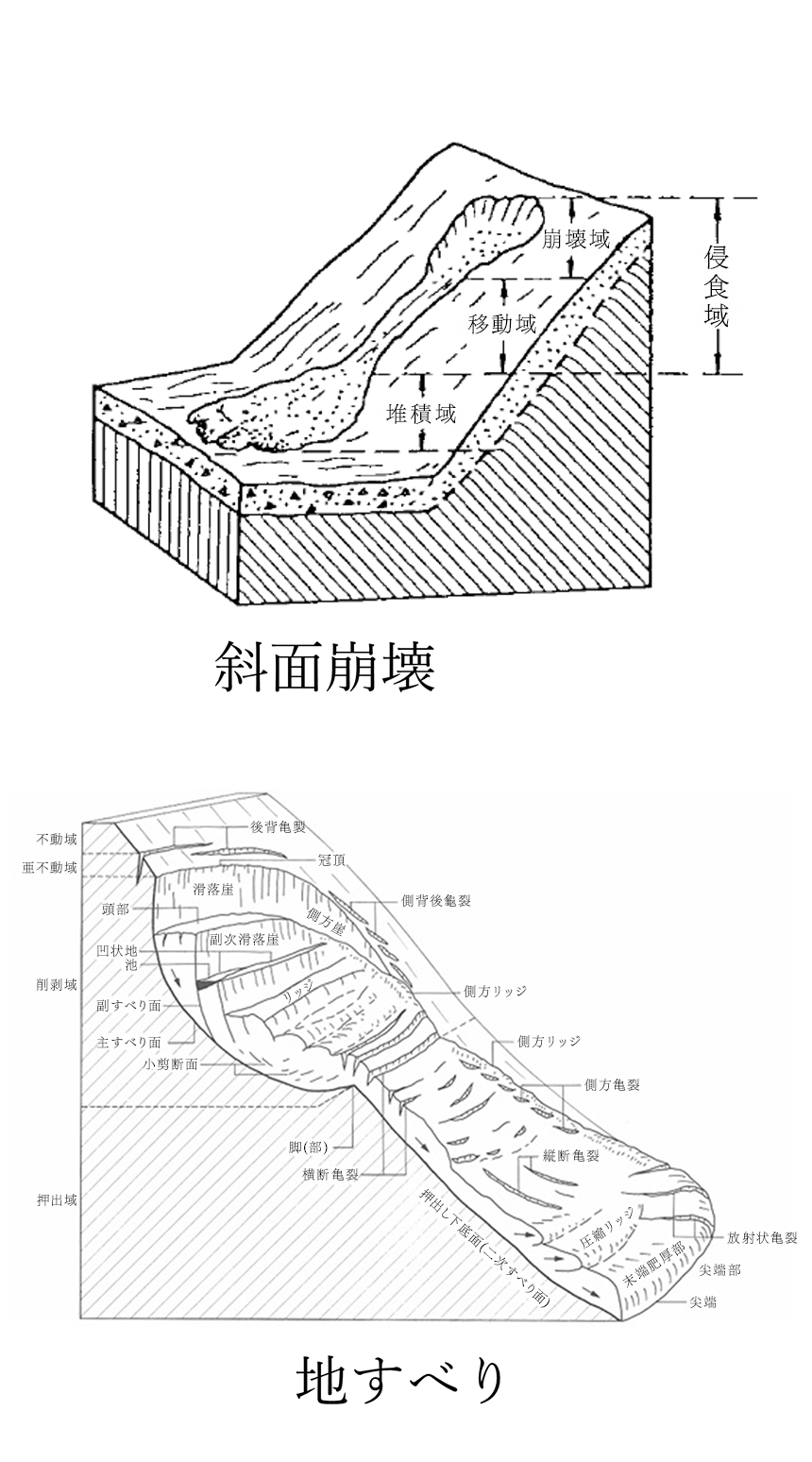

しかし、これらの数値を道路斜面崩壊現場における管理基準として使用する場合にはいくつかの留意点がある。最も重要な問題は、(ア)~(ウ)のいずれの方法も対象としている現象が斜面表層で発生する斜面崩壊(表層崩壊)ではなく、表層崩壊よりも深いところで発生する地すべりであるということである(図4)。

道路災害で比較的多いのは表層崩壊であり、当然その対応件数も多くなり、暫定的な交通開放をするケースも多くなると思われるが、残念ながらこれら表層崩壊を対象としてデータを蓄積し、管理基準値の目安を示した資料は見当たらない。

一方で道路管理者の立場では、オペレーション上は管理基準値を定量的なものとしたい、という意向もあり、表層崩壊の現場での管理基準値を定める検討の際に、地すべりの基準値が候補として挙げられるケースも少なくはない。

地すべりは表層崩壊に比べて比較的大きな土塊が継続的に緩やかに変形する現象である。これに対して表層崩壊は比較的少ない量の土砂が急速に移動する現象である。

地すべりの管理基準値を表層崩壊にそのまま適用してしまうと、次のような問題が生じる。

まず地すべり現象に対する管理基準値は、比較的小さな変位が、恒常的かつ持続的に発生している状況から、変形が異常な速度や大きさに変化する境界を見極めるためのものである。地すべりにおいては微小な変形が発生している状態は、好ましいとはいえないまでも許容しうる状態である。しかし表層崩壊では、土砂が動いていない状態から、いったん崩壊が

進行して変形が発生すると、急速に進行し、道路を通行する利用者や工事関係者に被害が発生する恐れがある。表層崩壊では、微小であっても変形が生じている状態は、許容しがたい。管理基準値も動きが拡大する境界ではなく、動き出しの境界を見極める必要がある。

次に速度の問題がある。地すべりはある程度の期間緩やかに変位が継続している現象なので、管理基準値の時間単位も時間あたり、日あたり、週あるいは月あたりと長くとられている。しかし表層崩壊では、小規模な崩壊が極めて短時間で発生するため、一連の崩壊が一時間継続するというような状況は考えにくい。したがってモニタリングを行う際の計測頻度も一時間に一回程度の計測では現象の発生を捕捉することができない。変位をモニタリングする場合は、分単位以下の自動化された変位計測機器による連続計測がのぞましいということになる。

実際の現場では、表層崩壊と地すべりが複合的に発生することもあり、道路斜面災害に(ア)~(ウ)の目安を用いることが一概に誤りであるとは言えない。しかし、これらの目安を用いる場合はその前提条件をよく理解して慎重に基準を定める必要がある。

最初に述べたように斜面崩壊のモニタリングの方法には、誘因である降雨量を指標とする場合もある。こちらはモデルの精度の問題はあるが、降雨が地中に浸透してすべりを誘発するまでにはある程度の時間を要すると考えられることから、上記の地すべりをもとにした目安よりは表層崩壊への適用性は高いと考えられる。

しかし表層崩壊は急速に進行する現象である。災害復旧の現場のように安定性が低い斜面では、極めて短時間の降雨により斜面崩壊が誘発されるケースが報告されている。このような危険度の高い現場においては、やはり連続計測により、現象の捕捉率を高めるとともに、管理基準値もより高いレベル(つまりより低い基準値)とするような工夫が必要である。

- 1) 日本道路協会:道路土工-切土工・斜面安定工指針 平成21年度版,2009.9

- 2) 高速道路調査会:地すべり危険地における動態観測施工に関する研究(その3)報告書(日本道路公団委託),1988.2

- 3) 国土交通省砂防部・土木研究所:地すべり防止技術指針及び同解説2008.4

- 4) 古今書院:建設技術者のための地形図読図入門,1997.11

現場の失敗と対策

- 2026/02/02

- 基礎工事 3)既製杭 根固め部の施工不良による支持力不足

インフラ温故知新

- 2026/02/02

- vol.7 大阪と日本のインフラ 炭鉱

今月の一冊

-

2026/02/02

『桃太郎がやってくる ~どうなる鬼ヶ島⁉~』

土木・建築、独自開発のパワーブレンダー工法による地盤改良事業などを手掛ける加藤建設(愛知県蟹江町)が、「建設業をあこがれの職業No.1へ」との思いで、社員のアイデアを形にした...

Copyright © 2013 一般財団法人 建設業技術者センター All rights reserved.