コラム:編集委員の独り言…

「現場の失敗と対策」編集委員が現場や研究の中で感じた思いや、

技術者に関わる情報を綴っています。

スラブ下面にサイコロの跡

編集委員 K

2016/06/28

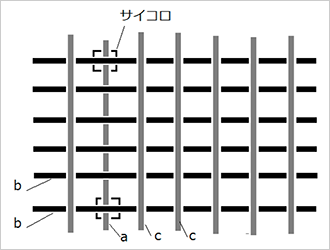

30年前のことになるが、鉄筋工事でスペーサは専門業者が用意していたため、スペーサのことをあまり考えたことがなかった。ベースの下筋を組み立てるのに、均しコンクリートの上にサイコロと呼ばれるコンクリート製またはモルタル製の立方体のスペーサを並べ、その上に段取り筋aを流し、その上に縦筋bを並べ、その上に横筋cをbと直交するように配筋していた。このとき、段取り筋aは横筋cの一部として扱われていた(図1、図2)。

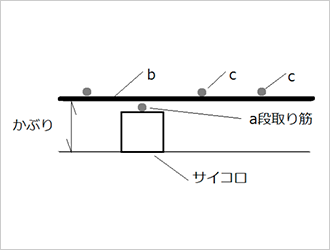

配筋検査で、発注者から指摘されることもなかったし、鉄筋の組み立てとはこういうものだと思っていた。しかし、耐久性という視点で見ると、大半の鉄筋は所定のかぶり厚さがとれているが、段取り筋aは明らかに鉄筋のかぶり不足である。スペーサのカタログを見ていたら、写真1を見つけた。段取り筋にエポキシ樹脂塗装鉄筋(ブルーの鉄筋)を使用している。なるほど、これなら耐久性の問題は解決できる。ところが、この写真はスラブ型枠の上に組み立てた鉄筋であり、スペーサにサイコロを用いている。私はスラブのスペーサについては金属製のパテントスペーサ(写真2)が優れていると考えていた。プラスチック製より頑丈で、脚部はさびないように塗装されている。(現在では、金属製のスペーサは使用が制限されている。)

あるとき、スラブの鉄筋を組み立てるのに、型枠の上にモルタル製のサイコロを並べている場面に出会った。コンクリートが打ち込まれ、脱型してみるとスラブの下面にサイコロの跡が規則正しくくっきりと表れていた。サイコロの質が悪く、保管状態も悪かったせいか薄茶色に変色していた。補修の方法も無いので、経年で、周囲の色になじむのを祈るだけであった。

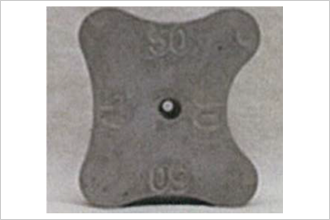

国土交通省の土木工事共通仕様書(平成25年3月)によれば「受注者は、型枠に接するスペーサについてはコンクリート製あるいはモルタル製で本体コンクリートと同等以上の品質を有するものを使用しなければならない。」と書かれている。土木学会の2012年制定コンクリート標準示方書[施工編]の解説には「型枠底面に設置するスペーサは鉄筋の荷重を支える必要があり、上床版下面等ではコンクリート表面にスペーサが露出することになる。したがってこの施工標準では、強度、耐久性、外観を考慮してモルタル製あるいはコンクリート製のスペーサを使用することを原則とした。」と材質について書かれているが、形状に関する記述はない。スラブに使用するスペーサは型枠と面で接するサイコロではなく、写真3に示すような型枠に線で接するモルタル製のスペーサを使用すべきであった。

先日、現場を見学する機会があった。そこではスラブの鉄筋の組み立てに段取り筋を用いず、モルタル製のスペーサで直接下筋を受けているようである(写真4)。スペーサの数は増えるが、美観および耐久性の問題をクリアしていた。

現場の失敗と対策

- 2026/02/02

- 基礎工事 3)既製杭 根固め部の施工不良による支持力不足

インフラ温故知新

- 2026/02/02

- vol.7 大阪と日本のインフラ 炭鉱

今月の一冊

-

2026/02/02

『桃太郎がやってくる ~どうなる鬼ヶ島⁉~』

土木・建築、独自開発のパワーブレンダー工法による地盤改良事業などを手掛ける加藤建設(愛知県蟹江町)が、「建設業をあこがれの職業No.1へ」との思いで、社員のアイデアを形にした...