コラム:編集委員の独り言…

「現場の失敗と対策」編集委員が現場や研究の中で感じた思いや、

技術者に関わる情報を綴っています。

盛り土の水はどこから来たか? 編集委員 S

2017/05/30

高度成長期に建設された道路橋は劣化が進み、その多くが更新時期を迎えようとしています。これらの社会基盤をできるだけ長く使うために、劣化のメカニズム解明、将来にわたる劣化の予測や効果的な補修方法が研究されてきました。その中で橋を構成する鉄筋コンクリートの劣化には、水が大きく関係していて排水処理の重要性が指摘されています。具体的には排水溝に枯れ葉や土砂がつまって水があふれていないか常日頃点検することが予防策の第一歩になります。

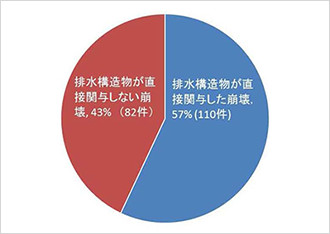

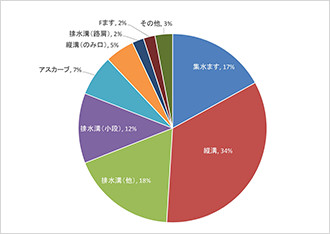

一方で盛土は土構造物であり、ひとたび完成すると時間とともに強くなり、橋等の構造物と異なりメンテナンスフリーと思いがちです。しかし、鉄筋コンクリートと同様に水が悪さをして壊れた事例はたくさんあります。図1は排水構造物が直接盛土の崩壊に関与した割合を示したデータです1)。高速道路が対象となりますが、排水構造物が原因で崩壊したものが約6割を占めることがわかります。また、のり面崩壊の要因となった排水構造物の内訳を図2に示します。近年の集中豪雨で排水能力を超える雨量により縦溝及び集水ますなどの合流部で発生する溢水に加え、小断面排水溝(特に1982年以前)は枯れ葉等の堆積により閉塞しやすく、のり面侵食や雨水の浸潤による盛土の強度低下につながったものと考えられます。

上記の盛土表面に近い水は、盛土にとってジャブのように効きますが、盛土の深い位置に入ってくる水はボディーブローのようなものです。具体的には、谷埋め盛土や腹付け盛土における背後地山からの湧水がそれにあたります。この水を適切に処理しないと盛土内に高い水位が形成され崩壊に至ることがあります。

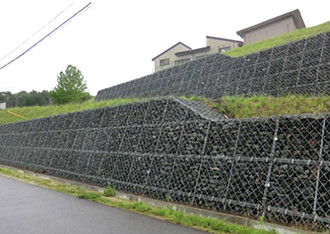

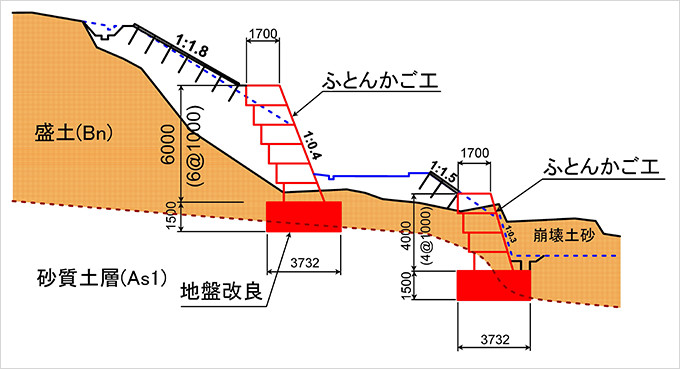

ここでは筆者が注目している現場の事例を紹介します。東北地方のある谷埋め盛土は、2008年の岩手・宮城内陸地震でコンクリート擁壁もろとも崩壊しました(写真1)。被害の直接の原因は地震の揺れですが、盛土内の高い地下水位により、擁壁に水圧が作用していたようです。復旧には盛土の水位を下げて安定性を高めるために、排水効果を期待したふとんかご工を積み上げて擁壁とする工法が採用されました(図3)。この盛土は、東日本大震災の継続時間が長く強い揺れに耐えて無被害でした(写真2)。

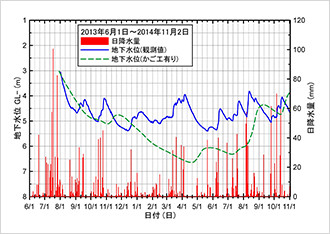

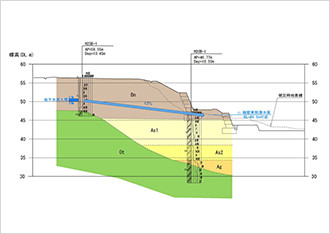

この対策が効果を発揮したメカニズムを探るために擁壁背後の盛土地盤において2013年から地下水位を計測しています。図4に地下水位の経時変化(青実線)の例を示します。グラフには赤い棒グラフで降雨量も示しました。強い降雨イベントがあるたびに地下水位は上昇しますが、その後の排水がなされたことで水位は低下しています。この水位記録を再現するために、盛土やかご工をモデル化し、そのモデルに観測降雨を与えた数値解析を実施しました。この数値解析は非定常浸透流解析というもので、乾いた地盤(不飽和状態)に雨水が浸潤して、地盤が飽和していく過程を追跡できます。解析結果は緑の点線になります。比較的高度な解析を実施しましたが、降雨イベントごとに上昇・下降を繰り返す水位記録を再現することはできませんでした。その理由は解析では降雨による地表面からの浸潤のみを考慮したためでした。それゆえ現場では盛土内部の水の流れ、具体的には地山から湧水の影響が大きいことが予想されました。その後、水位観測孔を使って地下水検層調査を実施したところ、図5に示すように盛土内部で地下水流入層が確認できました。観測記録は、この流入層の影響をうけて反応していたものと考えられます。ただし流入層から盛土に入った水はかご工に向かって流れており、かご工が盛土内の水位を低く抑えることに寄与していることがわかりました。

最後になりますが、身近な盛土の排水溝や擁壁等の水抜き穴をよく観察してみて下さい。もしゴミや枯れ葉が溜まっていたり、詰まっていたら、掃除をしたりメンテナンスをすることが盛土を丈夫に長く使うための第一歩につながると思います。対策はシンプルです。盛土に水を入れない、入ったら速やかに逃がすことにつきると考えています。

1)高速道理資産の長期保全及び更新のあり方に関する技術検討委員会 報告書,pp.54,平成 26年 1月 22日,http://www.e-nexco.co.jp/pressroom/committee/

現場の失敗と対策

- 2026/02/02

- 基礎工事 3)既製杭 根固め部の施工不良による支持力不足

インフラ温故知新

- 2026/02/02

- vol.7 大阪と日本のインフラ 炭鉱

今月の一冊

-

2026/02/02

『桃太郎がやってくる ~どうなる鬼ヶ島⁉~』

土木・建築、独自開発のパワーブレンダー工法による地盤改良事業などを手掛ける加藤建設(愛知県蟹江町)が、「建設業をあこがれの職業No.1へ」との思いで、社員のアイデアを形にした...