2025/02/03

異業種からの転職、2年で書類移管5割、3年目は7割/3次元設計にも挑戦中

藤原工業(北海道中川郡幕別町)

藤原工業(北海道中川郡幕別町)も、令和6年(2024年)4月の「罰則付き時間外労働の上限規制」の適用を見据え、業務効率化やデジタル化を進めるべく、令和4年度(2022年度)に建設ディレクターの導入を決め、男女5人の社員がディレクター講座を受講しました。その〝第一号〟となった小森詩子さん(デジタル管理部調査係)は、ゴルフ場のフロント勤務を経て業界未経験で同社に入社しましたが、いまでは3次元設計まで扱う建設ディレクターとして活躍しています。

教育係を担当した黒川修二土木部第二工事係長は「現場代理人の1日の業務でいえば、書類作成業務が1時間程度削減できたことでコア業務に集中できるようになった。残業時間も1.5時間は減り、建設ディレクターの存在に大変助けられている」と手ごたえを語ります。直近の防雪柵設置工事(働き方改革の実現に向けた効率的な建設工事の促進事業に係るモデル事業)でも、小森さんが書類作成をバックオフィスから支援しただけでなく、建設特化型AIなどのデジタルツールを導入したことで、現場代理人の月平均残業時間を約22時間削減できたそうです。今回は、小森さんと、藤原將智副社長、黒川さんにお話をお聞きしました。

これまでのキャリアと、建設ディレクターを選んだきっかけを教えてください。

小森:道内のゴルフ場でフロント事務の仕事をしていました。ゴルフ場の業務は楽しく、とてもやりがいのあるものでしたが、将来を考えると、手に職を付ける、スキルアップできるという自分にしかできない仕事に就きたいと思い、退職を決意しました。当社には、令和4年(2022年)2月に建設業界未経験で入社しました。正直なところ、建設業には「かっこいい」という漠然としたイメージしかもっておらず、建築と土木の違いすらよくわかっていませんでした。入社後すぐにデジタル管理部に配属され、建設ディレクターに任命されました。

いま、どんな仕事をされていますか。

小森:建設ディレクターとなって1年目は、施工計画書の作成(安全衛生・現場組織表の作成、緊急時の連絡系統図の作成、通勤・資材搬入搬出経路図の作成、道路使用許可の更新・警察署への提出)、施工体制台帳の作成(協力業者への安全書類の依頼、提出書類の不足確認、安全書類内容の確認、下請け業者編成表作成)、安全書類の作成(新規入場者教育資料の確認、持ち込み機械使用届の確認、就労表作成)のほか、記録表やアルバムの作成など品質管理。交通誘導員稼働表の伝票整理などにも携わりました。公共工事実績情報データベース「コリンズ(CORINS)」への入力や、マニフェストの記入押印、産業廃棄物排出量集計表の作成、段階確認・出来形確認の補助、試験場での試験立ち合い、検定での議事録作成も経験しました。

2年目には新たに、設計図書(数量表と図面の一致確認、図面の縮尺合わせ)、施工計画書の工事概要作成、道路使用許可・占有許可申請書の作成にも携わりました。安全書類については、作業手順書の作成、作業内容や人員などの日報記録も担当。建設キャリアアップシステム(CCUS)の管理や、着手前・完成写真の空撮にも挑戦しました。また2年目からは、3次元設計にも挑戦しています。3次元設計は社内で内製化していますので、先輩から少しずつ教えてもらっています。

困りごとや工夫は

小森:建設業界は未経験でしたので、最初につまずいたのが専門用語です。最初は何から何までインターネットや資料で調べました。それでもわからない時は黒川さんに教えてもらいました。「ブラケット」がその一例です。インターネット上ではいろんな種類のブラケットが出てきて、定義や形など、全くわからず、それを実際の現場に見に行ってどんなものなのか教えてもらったこともありました。

黒川:小森さんにとって、一年目に初めて関わった現場が、橋の補修工事でした。私だって何も分からないところからスタートしていますから、「絶対に一度現場を見れば分かるから」と伝えました。「アンカーボルト」も同様です。調べればなんとなくわかりますが、何をするためのものかが分からない。実際に現場が進む様子を眺めることで、「ここでこういう風に使うのか」と納得してもらえたと思います。

小森:そのころから毎日、現場に通っています。基本的には一つの現場に常駐し、あと2か所程度の現場を、遠隔で書類補助しています。

黒川:コミュニケーションをきちんととるには、やはり現場が一番。現場に常駐してもらうことを大切にしています。現場にいれば一連の流れがわかりますよね。「こんな人が来て、こんな打ち合わせをするから、(自分が作っている)この書類が必要なんだな」と理解できれば、しだいに〝先手〟を打つことができます。自発的に、先読みできるようになってほしいと思います。最終的には。

写真5:最初に携わった「一般国道242号 池田町 信取橋補修外一連工事」。社内に建設ディレクターの先輩がいないことが不安だったが、「手取り足取り資料まで作って教えてくれた黒川さんと、焦らずゆっくりでいいと言ってくれた藤原副社長の言葉がありがたかった」と小森さん。

写真5:最初に携わった「一般国道242号 池田町 信取橋補修外一連工事」。社内に建設ディレクターの先輩がいないことが不安だったが、「手取り足取り資料まで作って教えてくれた黒川さんと、焦らずゆっくりでいいと言ってくれた藤原副社長の言葉がありがたかった」と小森さん。

仕事の楽しさ、建設ディレクターを選んでよかったこと

小森:2年目からは、現場見学会や地域貢献の打ち合わせ・準備の業務にも携わっています。その一例として、地元の大誉地小学校そばの河川改修工事の現場で、同校児童を招いて見学会を開催しました。河川工事が自然災害から人々の生活を守る大切なものであることを知ってもらい、実際に専門的知識に触れることで、建設業の魅力を伝えることが目的です。現場代理人の小澤則博土木部第三工事課長のもとで案内役を務めましたが、モニターを使って工事内容を伝えるだけでなく、水害対策に必要な、河川に流れる水の容量を増やす河道掘削工事についてパワーポイントを使ってイラストを動かし説明しました。ICT建機による掘削の見学や重機への乗降体験、ドローンの操縦体験、測量体験のほか、サプライズ企画として、回転式レバーを回すとカプセル入りの玩具が出てくる「ガチャガチャ」も用意しました。「働く車」の小型模型を前に、子供たちが笑顔を見せてくれたのがうれしく、印象に残っています。

技術者とのコミュニケーションを円滑にするための工夫や、建設ディレクターがもたらす効果について

藤原:建設ディレクターを導入した当初、受け入れ側である現場代理人からはわずかながら戸惑いの声もありました。2022年9月、建設ディレクター協会のコンサルティングサービス「TEAM SWITCH」をリリース直後、道内で初めて導入したのが効果的でした。「TEAM SWITCH」では、ただやみくもに業務を分けるのではなく、第三者の立場から社内の業務を把握・分析してもらった上で、現場代理人の業務251項目のうち、165項目を建設ディレクターに託せると判断しました。その移管業務を、「今すぐできる」「少し指導が必要」「知識と経験が必要」の3つの難易度に分け、簡単なものから小森さんに移管したため、現場代理人と建設ディレクター双方にとってストレスなく、スムーズに進みました。数か月後には「仕事がラクになってきた」「言えばやってくれる」などの声が聞かれたほどです。導入からわずか半年で、約30%にあたる47項目、2年で84項目(約50%)をこなし、3年目にあたる今年度は、約70%の114項目を習得するほど順調に進んでいます。

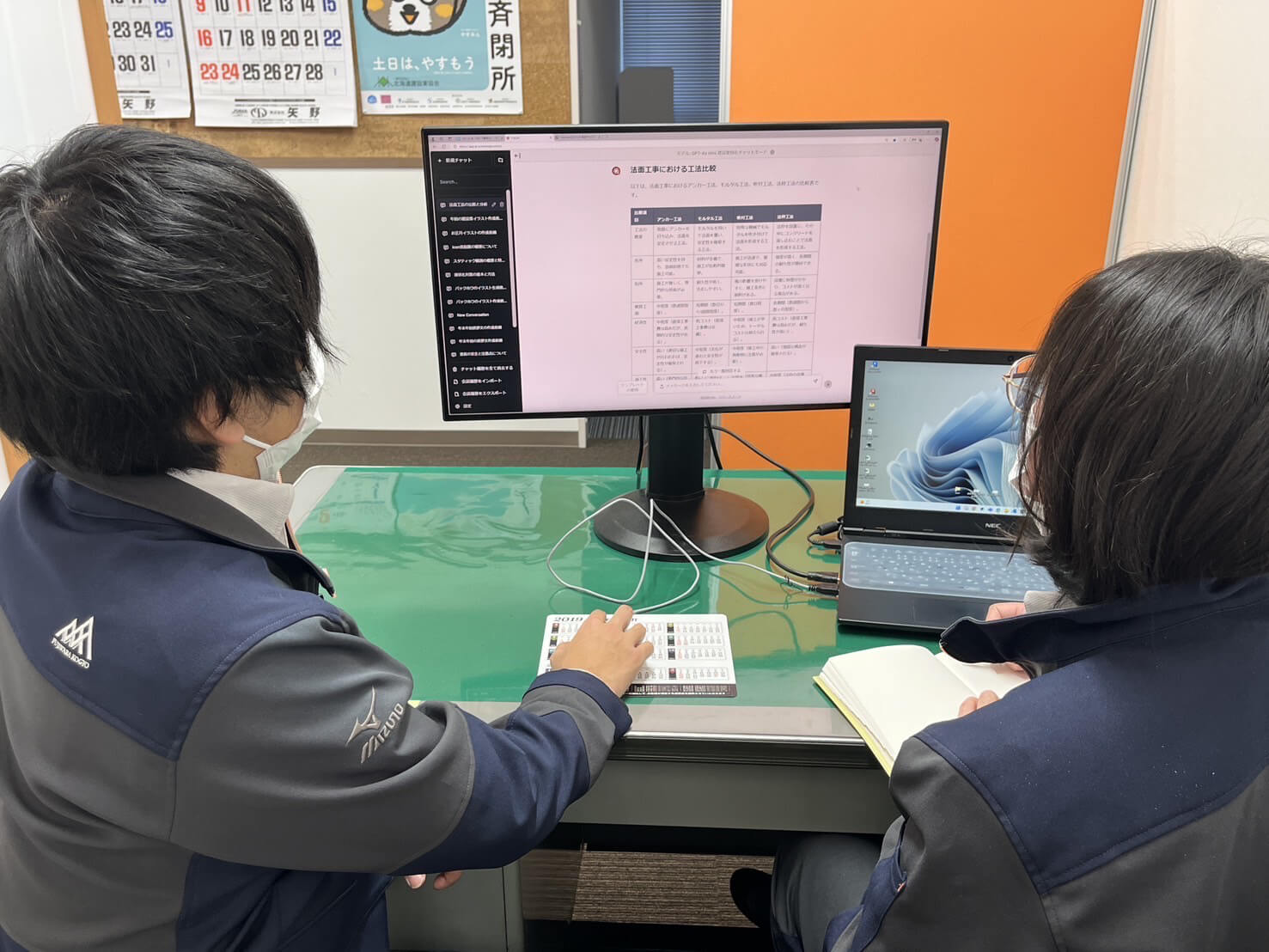

例えば直近では、国交省の「働き方気改革の実現に向けた効率的な建設工事の促進事業」のモデル事業に採択された「一般国道274号 鹿追町 笹川防雪柵設置工事」(工期:令和6年4月~11月)において、建設ディレクターや工事施工管理ツールを活用して、書類管理業務の効率化を図ることで、現場代理人の月平均残業時間を1カ月あたり約22時間削減できました。この工事では、はじめて建設業に特化した業務支援AIチャット「光/Hikari」を導入し、小森さんも活用しました。

小森:「光/Hikari」は、各社員に建設業や自社情報に詳しい〝AI秘書〟がつき、幅広い質問への回答や文章作成をサポートしてくれます。今回の工事では、多忙な技術者に質問する前に専門用語を調べたり、「試験方法を教えて」と尋ねたり、安全書類の作成に時間がかかっていた時には「安全書類の危険なポイントを教えて」と聞いて取り組んだこともありました。建設業の専門知識を扱えず、実際の業務での使い道が限られてしまう一般的なAIチャットに比べて、専門用語や文脈にフォーカスした回答を得られ、非常に効果的でした。

黒川:例えば、新規工事の際に「近隣に対する工事の挨拶を考えて」と頼めば、全て提案してくれるほど精度も高く実用的です。建設ディレクターでも十分に扱うことができるため、今後は他現場でも導入を進める方針です。ビジネスチャットツール「Teams」も労働時間削減に効果的でした。この工事に限らず、Teams内で資料を保管し、オフラインで現場に関わる資料を保存して閲覧できるようにしています。チャットツールを使えば、建設ディレクターが技術者の顔色を伺う必要もなく、スムーズにコミュニケーションをとることができます。今回はTeamsによる遠隔打ち合わせを行うことで、現場代理人のみならず社内検査員や協力業者の移動時間を削減できました。社内検査で8時間、施工打ち合わせで2時間など、削減した移動時間は合計で16時間にも及びます。我々技術者がゼロから覚えるより、小森さんのような若手の建設ディレクターの方がはるかに新しい技術、デジタルに強い。Teamsの使い方はほぼ小森さんに教わり、頼りきりです。

黒川:現場では皆が真剣に向き合うあまり、時には下請け業者と意見がぶつかることもないわけではありません。小森さんが入ってくれることで、クッションではないですが、現場内の意思疎通がとてもスムーズになった気がしています。

今後の目標、夢は

小森: 現場代理人をバックオフィスで支え、貢献できることが一番のやりがい。だからこそ、忙しい現場代理人の業務の妨げにならないように、何かを頼まれる前に、求められそうなものを先取りして提示できる程度にまでレベルを高めていきたいと思います。

藤原:当社の受注形態は、公共工事が7割、民間工事が3割です。そのため、建設ディレクターには今後、建築も担ってもらえれば。現場が土木と建築を掛け持つのは難しいのですが、建設ディレクターならその枠を超えてローテーションを組むことも可能です。土木は完全週休2日制ですが、建築はまだまだ残業が多い。いずれは建設ディレクター1人で、2つか3つの現場をリモート対応できるようになればと考えています。

建設ディレクターにはどんな人が向きますか。興味のある人にアドバイスを。

小森:建設ディレクターは誰でも、やる気があればできる仕事です。ただ、自分の中で「今日はここまで達成しよう」という小さな目標を設定したり、「年内にここまで終わらせよう」などと自ら計画を立てられれば、なお良いと思います。当初は業界未経験だった私も、自分が整備に携わったインフラが街の人の生活に寄り添っていることを実感するうち、土木の仕事にすっかり夢中になっています。この度、2級の土木施工管理技士検定(第一次)に合格しましたが、第二次に備えて勉強中です。私のようにはじめは特別な資格がなくとも、建設ディレクターとして経験を積みながら勉強し、資格を取得することもできます。

藤原:施工管理の求人を出しても、「普通校出身の私にはちょっと無理だな」と思う新卒の方や未経験の方もいるはずです。建設ディレクターが入口になり、「技術者になりたい」など、将来的に様々な方向に向いてくれるのは、当社にとっても業界にとってもプラスだと思います。

おわりに

藤原副社長が10年ほど前、一度異業種での経験を経てこの業界に戻った時、変わらない光景を前に、「この業界は今までやってきたことを、ただ繰り返してやっていくだけなのだろうか」と疑問に思ったといいます。現場技術者は以前から仕事が多くて大変だと聞いていたからこそ、「力になりたい、現場の負担を減らしたい」との思いが、建設ディレクター導入の原点になっているそうです。昨今のデジタル技術の進展に伴い、「建設ディレクターという職種はDXとも非常に親和性が高い」と、さらなる可能性を見据えていました。

その藤原副社長が小森さんの教育係に抜擢した黒川さんは、現場でも若い技術者を数多く指導してきたベテランですが、「若い技術者を育てるのと同じで、建設ディレクターだからと特別に意識したことはない」ときっぱり。リモートによる業務が可能な建設ディレクターは、北海道の広大な現場間移動の手間も省くことができ、働き手、企業双方に利益をもたらす職域ではありますが、藤原工業さんでは「必要に応じた現場確認が書類の質を高める」との考えから、育成の上では現場常駐を大切にしています。小森さんの「現場を実際に見て不明点を教わることで、仕事がイメージしやすくなった」とのお話は、建設ディレクター導入を検討している企業にとって、大きなヒントになるのではないでしょうか。

現場の失敗と対策

- 2026/02/02

- 基礎工事 3)既製杭 根固め部の施工不良による支持力不足

インフラ温故知新

- 2026/02/02

- vol.7 大阪と日本のインフラ 炭鉱

今月の一冊

-

2026/02/02

『桃太郎がやってくる ~どうなる鬼ヶ島⁉~』

土木・建築、独自開発のパワーブレンダー工法による地盤改良事業などを手掛ける加藤建設(愛知県蟹江町)が、「建設業をあこがれの職業No.1へ」との思いで、社員のアイデアを形にした...

Copyright © 2013 一般財団法人 建設業技術者センター All rights reserved.