土木学会が平成12年に設立した認定制度──『土木学会選奨土木遺産』。顕彰を通じて歴史的土木構造物の保存に資することを目的に、500件を超える構造物が認定されています。

コンコムでは、たくさんの土木遺産の中から、最寄り駅から歩いて行ける土木遺産をピックアップし、「土木遺産を訪ねて─歩いて学ぶ歴史的構造物─」を不定期連載します。駅から歴史的土木構造物までの道程、周辺の見どころ等、参考になれば幸いです。

みなさんも旅のついでに少しだけ足を延ばして、日本の土木技術の歴史にふれてみてはいかがでしょうか。

File 42

入口(熊野側)

入口(熊野側) 入口(伊勢側)に設置

入口(伊勢側)に設置【鬼が城歩道トンネル】(おにがじょう ほどうとんねる)

| 竣工年 | 平成15年度(2003年度) |

|---|---|

| 所在地 | 三重県熊野市 |

| 竣工 | 大正14 年(1925年) |

| 選奨理由 | 尾鷲地方の煉瓦トンネル群の一つで、よく整えられたデザインの抗門を備えた、大正期最長の道路用煉瓦トンネル |

(陸側より)

(陸側より) (新宮側に設置)

(新宮側に設置)【緑橋防潮水門】(みどりばし ぼうちょうすいもん)

| 竣工年 | 平成29年度(2017年度) |

|---|---|

| 所在地 | 三重県南牟婁郡御浜町 |

| 竣工 | 大正7 年(1918年) |

| 選奨理由 | 熊野灘に注ぐ市木川の河口部分に建設された防潮堤と橋を兼ねた、石材と煉瓦による構造物で、高潮被害から地域を守り続けた施設 |

Start

今回の歩いて学ぶ土木遺産は、熊野灘(和歌山県潮岬~三重県大王崎にかけての海域の総称)に近接する土木遺産「鬼が城歩道トンネル」と「緑橋防潮水門」です。2つの土木遺産の最寄り駅は異なっていますので、まずは「鬼が城歩道トンネル」を訪れることとし、その最寄り駅であるJR紀勢本線の「熊野市駅」をStartとします。熊野市駅のホームには、地元の熊野市神川町(かみかわちょう)だけで産出される特別な石である「那智黒石」がホームに置かれていました。平安時代から重宝されており、丁寧に磨けば磨くほどつやが出て美しくなるそうで、碁石の黒石の、99.9%は那智黒石で作られているそうです。

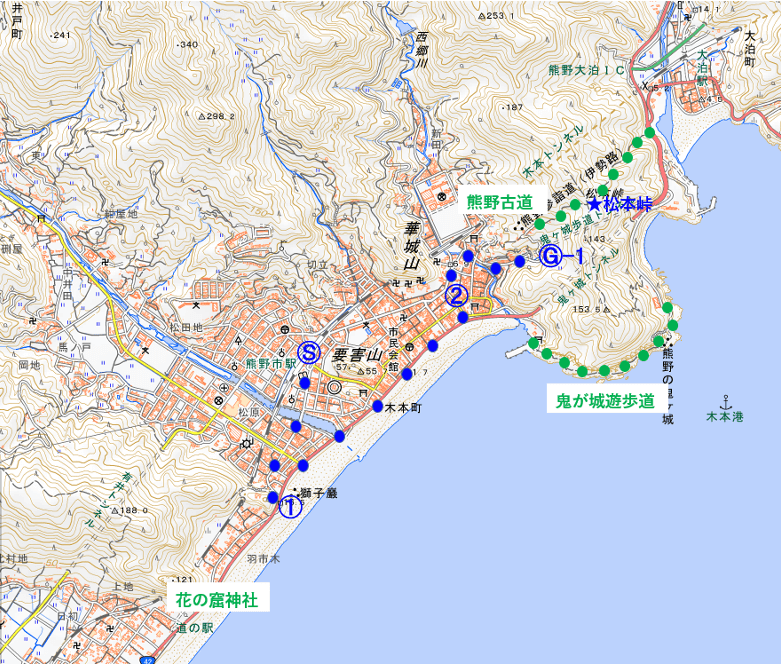

なお、土木遺産である鬼が城歩道トンネルへは、熊野市駅から北東方向に進むのが近いのですが、今回の行程では少し遠回りし、まずは南西方向にある世界遺産、そして天然記念物及び名勝である「獅子巌」に立ち寄ってから、鬼が城歩道トンネルに向かうこととします。

Point-1

熊野市駅から南に600mほど進むと、獅子岩交差点で海岸沿いを走る国道42号に突き当たりますが、その海辺にあるのが「獅子巌」です。獅子巌は、地盤の隆起と海蝕現象によってうまれた高さ約25m、周囲約210mの奇岩で、熊野灘に向かって吼える獅子のように見えることから名づけられており、まさに「岩の国・熊野」を彷彿させる場所です。写真撮影にうってつけの景勝地で、朝日や満月と一緒に映る姿は素晴らしく、5月中旬からの約1か月間の早朝には朝日が、11月~12月の夕刻には満月が、それぞれ口の中に咥えられたような姿になることがあるそうです。なお、ここ熊野市から紀宝町鵜殿まで3市町にわたって約22kmも続く日本で一番長い、小石と砂からなる平坦な美しい海浜(七里御浜(しちりみはま))がありますが、この場所はそのほぼ北端になります。七里御浜は、世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の伊勢路(「熊野古道」と称される6つの主な道の一つで、伊勢神宮から熊野三山を結ぶ約160kmの道)の一部に指定されているほか、この海浜には、熊野川の上流から流れて熊野灘の荒波に磨かれた「みはま小石」と呼ばれる丸い小石が敷き詰められており、その色とりどりの小石はアクセサリーや建材などに利用されているそうです。

Point-2

国道42号を北に向かって900mほど進み、木本町交差点を少し過ぎたあたりで側道に入って50mほど進んだところで、左に曲がって県道204号に入り、まっすぐ100mほど進むと右側に「世界遺産熊野古道館」があります。明治時代にこの地域を代表する林業家の一人であった奥川吉三郎氏が私邸として建築したもので、この地域の伝統的な建築様式をほぼ建築当時のままとどめている貴重な建物です。熊野市に寄贈され、平成19年(2007年)に熊野市指定文化財に指定されています。ここでは、熊野古道に関する展示や、観光VR体験(所要時間3~5分)、那智黒石磨き体験などを予約不要(無料)で楽しめるほか、休息できるスペース(無料)もありますので、足を少し休める場所としてもうってつけです。

Goal-1

熊野古道館を右に出て20mほど進んだ突き当りを右に曲がり、70mほど進んだ二股の道を右に進んで、橋を渡った先を道なりに右にカーブしてさらに進んでいくと、左にゆっくりとカーブした登り道になります。その道を登っていき、熊野古道館から500mほど歩いたところが、Goalの土木遺産「鬼が城歩道トンネル」になります。この鬼が城歩道トンネルは、熊野古道伊勢路の難所の一つであった標高135mの松本峠(熊野市大泊町から同市木本町の境界)の直下に延長509.0m、有効高さ4.4m、有効幅員4.24mで造られたレンガ造りのトンネルです。昭和初期までの延長500mを超える道路トンネルとしては、栗子トンネル(福島県福島市/山形県米沢市)に次ぐもので、県が実施した事業として大規模なものであったそうです。このトンネルの坑門のデザインは、両坑口とも壁柱、帯石、笠石、迫石、扁額を備える重厚なもので、基本的にイギリス積み煉瓦で積まれていますが、壁柱のみコンクリート構造で、独特の凹型模様があります。なお、トンネル内部は昭和47年(1972年)に補強されているため原形ではなく、覆工されていた区間はコンクリート、無巻であった区間は吹付けモルタルで覆われています。なお、この鬼が城歩道トンネルの南側には国道42号の「鬼が城トンネル」(延長570m、自動車専用)が昭和39年(1964年)に開通しており、以降、この土木遺産はそれまでの「木本隧道」から「鬼が城歩道トンネル」に名称が変わっています。

Topics

熊野市駅から鬼が城歩道トンネルを訪ねる行程から少し外れますが、併せて訪れたい見どころについて、ここに紹介します。(末尾のMAPに、「熊野市街地ウォーキングマップ」(熊野市駅で配布。熊野市観光公社監修)を掲載しますので、参考にしてください)

「鬼が城」

鬼が城歩道トンネルの大泊駅側を出てそのまま進み、国道42号に架けられた歩道橋を渡った後、海に沿って歩道を南に300mほど進むと、広い駐車場が隣接する「鬼が城センター」があり、ここが「紀伊山地の霊場と参詣道」の一部としてユネスコの世界遺産に登録された「鬼ヶ城」遊歩道(無料)の東側入口になります。

「鬼が城」は、伊勢志摩から始まるリアス式海岸の南端に位置しており、熊野灘の荒波に削られた大小の海蝕洞が約1.2km続く凝灰岩の大岸壁で、長年にわたる厳しい自然環境が生み出した壮大な造形美は、見る者をただただ圧倒します。海蝕洞の入口はどれも鷹のクチバシように先端が尖り、天井部分には蜂の巣状の風蝕跡が見られ、床面は板のように平らかな棚となっています。東側入口近くにある、上下2段の大きな岩窟「千畳敷」は高さ約15m、広さ約1,500㎡と最大級の見どころですが、他にも広く東西を見渡せる「鬼の見張り場」、洞窟の天井に無数の窪みがある「蜂の巣」など、ユニークな名前が付けられた15カ所の絶景・奇景を見ることができます。片道40分ほどの遊歩道ですが、道のりの大半が、人ひとりが通れるほどの道幅で、階段の昇り降りも多く、足元がかなりゴツゴツとした崖沿いの道になりますので、十分な注意が必要です。(猿も引き返すということから「猿戻り」と付けられた箇所もあります)

なお、この地は、平安時代初期に初めて征夷大将軍に任じられた坂上田村麻呂による「鬼退治伝説」もあり、古くは「鬼岩屋(おにのいわや)」と呼ばれていたようですが、大永元年(1521年)に、この辺り一帯を治めていた有馬和泉守忠親が、標高153mの山頂に隠居城(東西30m、南北330m、堀切を3ヶ所、城廓を十数ヶ所有するこの地方最大規模の山城)を築いてから、現在の名称である「鬼ヶ城」として親しまれているそうです。

「熊野古道(松本峠)」

鬼が城歩道トンネルの熊野市側入口の手前、70mほどの地点から右に登る坂道に入り、道なりに250mほど進んだ突き当りを右に曲がって50mほど進むと、松本峠への熊野古道の入口になります。ここからは木立の間の狭い道を進んでいくことになりますが、その道を登るのが難しい方は、この入口から少し進んだ先の右側に撮影スポットがありますので、そこから七里御浜を見下ろす眺望をお楽しみください。また、熊野古道の雰囲気を少し味わってみたい方は、松本峠まで200mほど登った後、そこから山頂沿いの「鬼が城城跡ハイキングコース」を200mほど進んだところに設置されている東屋から、美しい曲線の七里御浜と、遠く熊野三山を望む熊野古道随一の眺望を楽しむことができます。(条件が良ければ、和歌山県の太地町まで見渡せるそうです。Albumに現地の眺望説明看板を掲載しておきます)

なお、さらにハイキングコースを進むと、鬼が城城跡があり、さらには「鬼の見張らし台」(展望台)から熊野灘の展望が楽しめるそうです。(残念ながら、そこまで行くことはできませんでした)

また、松本峠からハイキングコースに入らずに真っすぐ熊野古道を下りていくと、500mほどで松本峠登り口(伊勢側)に到着し、国道42号の大泊海岸交差点付近に出ることができます。

「花の窟(はなのいわや)神社」

鬼が城歩道トンネルに向かう行程で、「獅子巌」から国道42号を北に進みましたが、そこから反対の南西方向に500mほど進めば、日本最古と言われる「花の窟神社」があります。この神社に神殿はなく、高さ45mほどの巨巌を御神体としており、自然崇拝の太古の遺風をそのまま残した神社となっています。なお、巌の根方に祭壇を設け、白石を敷き詰め玉垣をめぐらせて拝所としており、見上げるご神体はまさに荘厳です。なお、祭神は神々の母である「イザナミノミコト」と火の神「カグツチノミコト」です。神代の昔より、花を供えて祭ることから、「花の窟」と言われているそうです。また毎年10月と2月に行われる例大祭では、約166mの大綱を御神体の頂上から七里御浜へ引き出して境内へ渡す「御綱掛け神事」が行われますが、「窟の頂上よりかけ渡すお綱は、神と人とをつなぎ、神の恵みを授けてくださるお綱」と言われています。

また、花の窟神社の門前に、有形民俗文化財「口有馬道標」と記された道標(高さ91cm、幅27cm)があります。「くまのさんじゅんれい(上に「右」、下に「道」の文字があります)と刻まれており、「熊野三山への巡礼はここから右に曲がっていくべし」という指示を表しているそうです。この花の窟神社前は、本宮大社へ向かう「本宮道」と速玉大社へ向かう「浜街道」との分岐点で、ここから右に曲がらずに眺めの良い松林道をまっすぐ進んでしまうと海に注ぐ志原川に行き当たり、波打ち際を渡ろうとして高波にさらわれる人も多かったことから、一般的な道標のように「左」「右」と示すことはせず、安全な本宮道を進むことだけを指示しているとのことです。

Goal-2

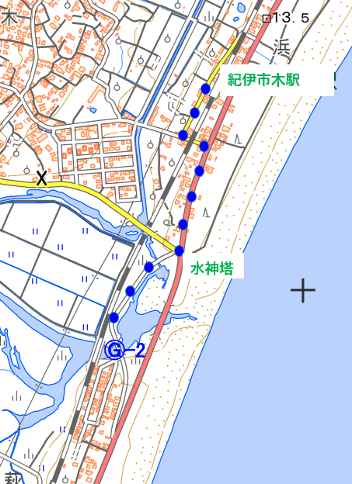

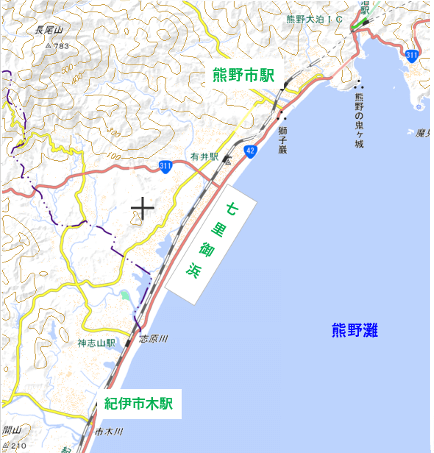

ここからは、JR紀勢本線で熊野市駅から新宮方面に3駅進んだ「紀伊市木駅」(無人駅)から、もう一つの土木遺産である「緑橋防潮水門」を訪れる行程になります。なお、熊野市駅から紀伊市木駅(約8km)への列車は、8時~17時の間に4本しか運行されていない(鬼が城西口バス停から市木バス停へ運行されている路線バスも数便しかありません)ので、時間をよく確認して訪れる必要があります。

紀伊市木駅から150mほど南に進み、左に曲がってJR紀勢本線の踏切を越えるとすぐに国道42号に突き当たります。そこを右に曲がって250mほど進むと「新緑橋北」交差点に着きますが、ここから先の国道42号は歩道がないため、右前方の道(車がなんとかすれ違えるほどの幅)を下りて300mほど進んでいくと、Goalの「緑橋防潮水門」に到着です。石材と煉瓦でできたしっかりとした構造でしたが、車はほぼすべて国道42号の新緑橋を通ることから、土木遺産である緑橋を通る車も人も極めて少なく、少し寂しげな印象を受けました。なお、緑橋防潮水門は5門の構造となっていますが、その歴史的な価値を保全しつつも、洪水を安全に流下させるためか、緑橋防潮水門の左岸側に、新たに2つのボックスカルバート&ゲートが設置されていました。

また、緑橋防潮水門から下流すぐのところで市木川が熊野灘に流れこみますが、そこには砂礫が堆積していました。昔から河口に溜まる砂礫の影響で、周囲の集落、田畑が頻繁に浸水したことから、市木川の河口には水神塔が建てられています。(新緑橋北交差点から海辺に降りたところにあります)

おわりに

今回は、三重県熊野市にある「鬼が城歩道トンネル」を訪れました。StartとしたJR紀勢本線熊野市駅は、名古屋駅から特急で約3時間(約200km)のところにあり、あまり訪れる機会のない場所でしたので、今回の行程では、欲張ってそこから3駅先の「緑橋防潮水門」も訪れています。

Topicsでご紹介した鬼が城遊歩道や、熊野古道の松本峠ルートは、鬼が城歩道トンネルを訪れる場合には、併せて歩いてみる価値は十分すぎるほどあります。熊野の特産品である「めはり寿司」や「さんま寿司」をお楽しみいただきながら、ぜひ訪れていただきたいと思います。ただ、鬼が城歩道トンネルを熊野市側から抜けた先の大泊地先には宿泊施設がほとんどありませんので、ご留意ください。(国道42号沿いの海辺にあるホテルからは、海を見下ろせる眺望が楽しめます)

Map 「鬼が城歩道トンネル」関連

(参考)熊野市街地ウォーキングマップ(JR熊野市駅で配布)

「緑橋防潮水門」関連

参照:広域図

地理院地図をもとに当財団にて作成

【今回歩いた距離: 熊野市駅 ~ 獅子巌 ~ 世界遺産熊野古道館 ~ 鬼が城歩道トンネル 約 2.5 km 紀伊市木駅 ~ 緑橋防潮水門 約 0.8km 】

現場の失敗と対策

- 2026/02/02

- 基礎工事 3)既製杭 根固め部の施工不良による支持力不足

インフラ温故知新

- 2026/02/02

- vol.7 大阪と日本のインフラ 炭鉱

今月の一冊

-

2026/02/02

『桃太郎がやってくる ~どうなる鬼ヶ島⁉~』

土木・建築、独自開発のパワーブレンダー工法による地盤改良事業などを手掛ける加藤建設(愛知県蟹江町)が、「建設業をあこがれの職業No.1へ」との思いで、社員のアイデアを形にした...

Copyright © 2013 一般財団法人 建設業技術者センター All rights reserved.