![]() 3)既製杭

3)既製杭

中掘り杭の高止まり-粘性土層に注意-

2018/10/30

工事の概要とトラブルの内容

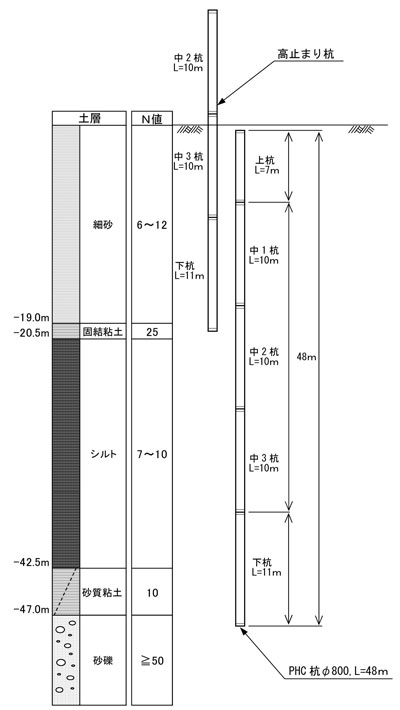

建築物の基礎として、中掘り先端根固め工法によるPHC杭を施工した。杭の仕様は、φ800mm、L=48m(下杭11m、中杭10m×3本、上杭7m)である(図-1)。

全杭(72本)の内の32本の施工を終了し、33本目の杭を沈設中に高止まりのトラブルが発生した。当日は下杭、中3杭の順に沈設が順調に終了し、中2杭を中3杭に溶接(溶接所要時間35分)した。ところが、中2杭を沈設中に杭頭中空部からの排土がほとんどなくなり(深度20m付近)、沈設速度も数mm/分になった。そして30分後には全く沈設ができなくなった。そこで、オーガ先端を杭先端部から1m程度突出させて先掘り掘削することで沈設しようとしたが、徐々にオーガの回転も止まりぎみとなり効果がなかった。杭先端付近の土質を確認するためにオーガを引き抜いたところ、オーガ先端から約2mの区間に黄灰色で粘着力の大きな粘性土が付着しているのが確認された。

原因と対処方法

高止まりしたPHC杭より先に施工した杭においては、中2杭の沈設時においても固結した粘土分は少なく、排土が順調に行われ、杭が所定の深度まで沈設できていた。ただ、トラブルが発生した杭では、先に施工した杭に比べて固結粘土層が厚く(層厚3~4m)、1m程度のオーガの先掘り対策もうまくいかなかったものと推定された。杭が沈設不能となったのは、杭の溶接作業で沈設を止めた際に、沈設時に乱された地盤の強度回復により杭の周面摩擦力が増大したことや、スクリューオーガに粘土が付着し、オーガの排土機能が損なわれたことに起因するものと考えられた(図-2)。

粘性土地盤の中掘り掘削においては、スクリューオーガへの粘土の付着を防止する必要がある。通常は、オーガの先端から空気を噴出させて粘土の付着を低減しているが、高止まりが発生した位置では固結粘土層が厚く堆積していたために付着防止ができず、溶接に伴い沈設が止まったことによる周面摩擦の増大とも重なって沈設ができなくなった。

当工事ではトラブルの発生後、空気に代えて水を吐出させて固結粘土の粘着性を低減した。また、掘削速度を遅く(0.5m/分程度)し、削孔に伴う粘土塊をできるだけ小さくするようにしてスクリューオーガ下端部への粘性土の付着を防止した。以上の対策により、トラブル発生後の残り全ての杭の打設を無事に完了することができた。

同様の失敗をしないための事前検討・準備、施工時の留意事項等

粘着力が高い粘性土層が厚い地盤ではスクリューオーガと杭中空部の間で目詰まりが発生し、沈設不能となることがある。目詰まりを防ぐ方法としては、オーガ先端から圧縮空気(0.5~1.0MPa)を噴出して杭内部土砂の排出を補助する方法や、オーガ先端から水を吐出しながら掘削する方法が有効である。また、土質によっては空気と水を併用した方が有効な場合もあるので、土質に応じて臨機応変に対応することが重要である。

民間の建築工事では、予算の関係で十分な地盤調査が行われていない場合も多く、支持層に至るまでの地層構成などの情報が不足していることがあるので注意が必要である。粘性土が厚い地盤では、N値が高くなくても粘着力が大きく、杭の接続などで一時杭の沈設を止めた時に、周面摩擦力の増大とスクリューオーガへの粘土の付着により、排土ができなくなる場合もあるので留意しておく。

また、杭の周面摩擦力を低減するために、杭先端に取り付けるフリクションカッタ1)の板厚を厚くする方法もある。ただし、この場合は設計で見込んでいる周面摩擦力をできるだけ低下させない範囲とし、発注者の了解をとった上で実施する必要がある。

なお、粘性土地盤で排土不能になりながら無理に施工を続けたことにより、杭が内圧により破損した事例もあるので、十分な注意が必要である。

1)杭基礎施工便覧 平成27年3月 (社)日本道路協会 pp.165

編集委員会では、現場で起こりうる失敗をわかりやすく体系的に理解できるよう事例の形で解説しています。みなさんの経験やご意見をお聞かせください。

現場の失敗と対策

- 2026/02/02

- 基礎工事 3)既製杭 根固め部の施工不良による支持力不足

インフラ温故知新

- 2026/02/02

- vol.7 大阪と日本のインフラ 炭鉱

今月の一冊

-

2026/02/02

『桃太郎がやってくる ~どうなる鬼ヶ島⁉~』

土木・建築、独自開発のパワーブレンダー工法による地盤改良事業などを手掛ける加藤建設(愛知県蟹江町)が、「建設業をあこがれの職業No.1へ」との思いで、社員のアイデアを形にした...