![]() 3)既製杭

3)既製杭

回転杭の回転貫入時のヤットコ外れと杭体損傷

2014/04/24

工事の概要とトラブルの内容

原因と対処方法

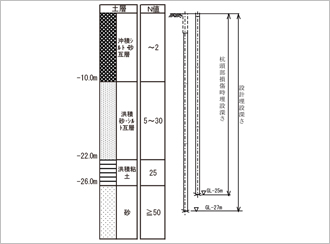

ヤットコを取付けたGL-22m付近からの先端部の貫入地盤は、洪積粘性土層と洪積砂層の互層で、土層境界付近は杭体を回転させても貫入しない、いわゆる滑り状態となりやすい地盤であった(中位から硬質の粘土層・砂層が互層となっている場合等は滑り状態になりやすい)。

このため、杭体の損傷防止のために設定した管理トルク値内で正逆回転と上下動を繰り返していたが、その途中でヤットコが空回りを起こしたもので、鋼管内部を目視確認したところ、回転金具取付け部の鋼管の変形と回転金具の破断が認められた。

施工した杭の回転金具は、鋼管径がそれほど大きくないことから、鋼管内部に2箇所としていた。回転金具は、2箇所ともヤットコの突起部に当たり機能している状態では破断しないが、ヤットコが偏り1箇所に荷重が集中した場合は強度が不足することが分かった。今回の杭の施工においては、2箇所の回転金具の高さが不足し、正逆回転を繰り返すなかでヤットコが偏心し、1箇所の回転金具に荷重が集中した結果、回転金具の破断および鋼管頭部の変形が発生したものと考えられた。

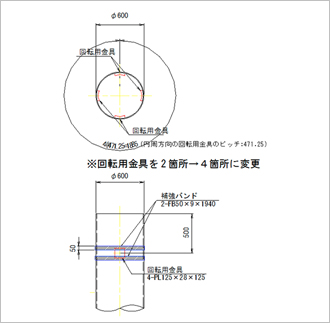

上記の回転金具破断と鋼管頭部の変形を防止するため、以下の対策を実施することとした(図-2)。

- ①回転金具の箇所数を2箇所から4箇所に増やすとともに高さを増やし(25→28mm)、ヤットコが偏った場合でも2箇所以上の回転金具に荷重が伝わるようにする。

- ②鋼管頭部の外周部に補強バンド(t=9mm)を取付ける。

破損した鋼管は上部1mを切断し、新規鋼管を現場にて継ぎ足し、上記対策により再施工を行い、問題なく施工完了した。なお現場溶接継手は、設計照査の結果、許容応力の低減を行い、最大応力部において安全であることを確認している。

同様の失敗をしないための事前検討・準備、施工時の留意事項等

回転杭を、ヤットコを用いて施工する場合、回転金具の高さや個数について事前に十分に検討し、ヤットコが偏心しても回転金具が適正に機能するように計画すべきである。当事例では、さらに安全を見込んで鋼管頭部の補強を実施したが、回転金具が適正であれば、基本的には鋼管補強なしでも問題ないものと思われる。なお、検討に当たっては、ヤットコ挿入作業上必要なクリアランスも考慮しておき、施工前に試験挿入して適切な施工ができるか確認しておく必要がある。

編集委員会では、現場で起こりうる失敗をわかりやすく体系的に理解できるよう事例の形で解説しています。みなさんの経験やご意見をお聞かせください。

現場の失敗と対策

- 2026/02/02

- 基礎工事 3)既製杭 根固め部の施工不良による支持力不足

インフラ温故知新

- 2026/02/02

- vol.7 大阪と日本のインフラ 炭鉱

今月の一冊

-

2026/02/02

『桃太郎がやってくる ~どうなる鬼ヶ島⁉~』

土木・建築、独自開発のパワーブレンダー工法による地盤改良事業などを手掛ける加藤建設(愛知県蟹江町)が、「建設業をあこがれの職業No.1へ」との思いで、社員のアイデアを形にした...