![]() 2)その他の場所打杭

2)その他の場所打杭

掘削したら場所打ち鋼管コンクリート杭が偏心

2016/10/28

工事の概要とトラブルの内容

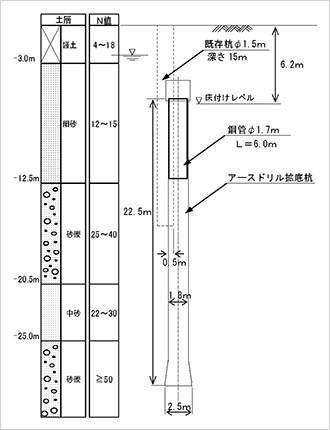

建築構造物の基礎として、アースドリル工法による場所打ち鋼管コンクリート拡底杭を施工した。杭の仕様は鋼管径φ1700mm、鋼管長L=6.0m、拡底径φ2500mm、L=22.5m(掘削長:28.3m)で、掘削径は1800mm(鋼管径+100mm)である(図-1)。施工地盤は、GL-3.0mまで盛土、GL-12.5mまではN値12~15の細砂層、GL-20.5mまではN値25~40の砂礫層、GL-25.0mまではN値22~30の中砂層、それ以深はN≧50の支持層(砂礫層)となっていた。地下水位はGL-2.5mであった。

基礎フーチングの施工にあたり杭頭(GL-6.2m)まで根切りを行ったところ、杭頭部の鋼管が13cm偏心していることが判明した。

原因と対処方法

当現場では新設のアースドリル杭の施工に先立って、干渉する既存の場所打ち杭(φ1500mm杭長15m)の撤去を行った後に、発生土に改良材を混ぜて埋戻しを行っていた。

当該杭のアースドリルによる掘削中には、既存杭を撤去した方向へバケットが孔曲がりしたため、修正掘削に1日半を要した。コンクリート打設後、鋼管吊治具(PC鋼棒)や検尺テープによるコンクリート天端の測定時には異常は検知されなかった。また、鋼管頭部は7mの表層ケーシングに1m程度入っていたので、ケーシング内径に合ったスペーサを4個(鋼管頭部に)取り付けていた。しかし、根切りを行った後に頭部鋼管の偏心が確認されたものである。

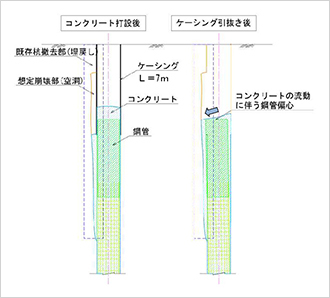

根切り後に確認された頭部鋼管の偏心の原因は、以下によるものと想定された(図-2)。

① 既存杭の埋戻し部が施工中に崩壊したことで、修正掘削を進めながら掘削を完了したため、ケーシング周囲の既存杭撤去側に空洞が発生していた。

② 鉄筋かごと鋼管を接合した状態で建て込み、コンクリート打設後にケーシングを引き抜いた時点で、ケーシング周囲の空洞部分に打設したコンクリートが流れ込み、その流動に伴って鋼管の頭部が偏心した。

なお、当構造物においては、偏心量を踏まえて地中梁に生ずる応力を算定した結果、構造計算上問題ないことが確認されたので、当初設計通りに地中梁の施工(鉄筋・型枠・コンクリート)を行うことができた。

同様の失敗をしないための事前検討・準備、施工時の留意事項等

近年、建物の建替え工事が多くなり、それに伴い既存杭を撤去する事例が増えている。既存杭の埋戻しが十分であっても、埋戻し材が硬すぎ、孔内の地盤に強度差が生じることで掘削孔が曲がってしまう場合や、本事例のように、改良材を混ぜて埋戻しても局部的に未固結部が残ることがあり、その部分が崩壊することがあるので注意が必要である。

既存杭撤去後のアースドリル杭の施工に関するトラブル対策としては、以下のようなことが考えられる。

① 既存杭撤去後の施工においては、基本的に撤去する杭の下端深さ以上の長さのケーシングを使用することとする。ただし、ケーシング長が長くなると、オールケーシング杭への変更も考える必要がある。

② 既存杭を撤去した後の埋戻し材は、経験上N値5程度の強度が必要である。例えば一軸圧縮強さが100~500kN/㎡程度の流動化処理土等の利用も考えられる。

編集委員会では、現場で起こりうる失敗をわかりやすく体系的に理解できるよう事例の形で解説しています。みなさんの経験やご意見をお聞かせください。

現場の失敗と対策

- 2026/02/02

- 基礎工事 3)既製杭 根固め部の施工不良による支持力不足

インフラ温故知新

- 2026/02/02

- vol.7 大阪と日本のインフラ 炭鉱

今月の一冊

-

2026/02/02

『桃太郎がやってくる ~どうなる鬼ヶ島⁉~』

土木・建築、独自開発のパワーブレンダー工法による地盤改良事業などを手掛ける加藤建設(愛知県蟹江町)が、「建設業をあこがれの職業No.1へ」との思いで、社員のアイデアを形にした...