![]() 1)オールケーシング

1)オールケーシング

オールケーシング工法における掘削不能

2014/07/29

工事の概要とトラブルの内容

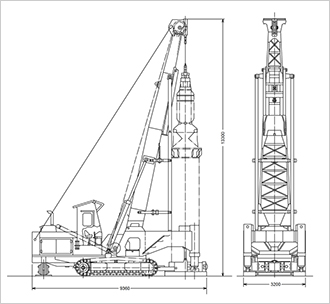

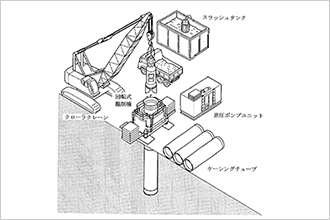

道路橋の橋台を築造する工事で、揺動式オールケーシング(図-1)による場所打ち杭を施工した。杭の仕様はφ1500mm、L=11.5m(掘削長:13.5m)×8本(1橋台当たり)である。施工地盤は、土質調査結果では、支持層(砂礫:N≧50)に達するまではN値10~20の砂層と玉石混り砂礫層の互層となっていた。地下水位はGL-3mであった。

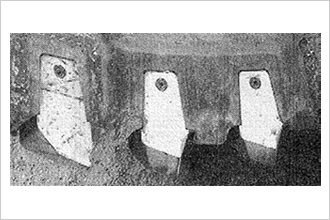

試験掘削において、深度6m付近でケーシングの揺動貫入ができなくなった。深度4m付近から人頭大の転石をハンマグラブで掴みあげる頻度が増えてきており、さらに大きな転石の出現による掘削不能と判断された。

地盤調査では、最大径20cm程の玉石混り砂礫層ということで、揺動式による掘削が可能と判断されていた(一般に揺動式掘削機で掘削可能な最大粒径はケーシングチューブ内径の1/3程度とされている)。実際に掘削してみると、50cmを超える転石が連続して存在していた。

原因と対処方法

同様の失敗をしないための事前検討・準備、施工時の留意事項等

杭の工法選定は、一般に土質柱状図に基づいて行われる。一般的な粘性土層、砂質土層、海成砂礫層等では大きな問題になることは少ないが、山岳地や河川の上中流部等で大礫や転石が多い地盤では、土質柱状図の記述と実際の礫や転石の径が異なる場合が少なくない。

① 標準貫入試験には小径(φ40.5mm)で長尺のロッドが使用される。このため、粒径が大きく表面が丸い転石等にサンプラーが当たると、ロッドが弓なりに曲がり、転石と転石の間や転石の外側などにサンプラーが逃げてしまうことがある。

② 標準貫入試験で使用されるサンプラーの外径は51mm、内径は35mmであり、転石の粒径よりもかなり小さい。加えて上記のロッドの曲がりや逃げもあり、地盤を評価する観察事項の記事には礫径が実際よりかなり小さく記載されていることが多い。また、玉石混じり礫層ではN値の信頼性も低い。実際、「地盤調査の方法と解説」(地盤工学会(2013)、p.294)では、90%粒径がサンプラー外径よりも大きい礫質土への適用が難しいとの指摘もある。

以上のような問題から、山岳地や河川の上中流部におけるオールケーシングの工法選定に際しては、転石の有無・大きさや出現頻度等を的確に把握することが重要である。現地の山の形状、山肌の状況や沢の位置関係、河川の規模・勾配や水源からの距離、過去の流水域等を考慮し、総合的に判断する必要がある。場合によっては試験杭打設前に上部を試験的にバックホウ等で掘削し、土質調査結果と比較してみることも考えられる。

編集委員会では、現場で起こりうる失敗をわかりやすく体系的に理解できるよう事例の形で解説しています。みなさんの経験やご意見をお聞かせください。

現場の失敗と対策

- 2026/02/02

- 基礎工事 3)既製杭 根固め部の施工不良による支持力不足

インフラ温故知新

- 2026/02/02

- vol.7 大阪と日本のインフラ 炭鉱

今月の一冊

-

2026/02/02

『桃太郎がやってくる ~どうなる鬼ヶ島⁉~』

土木・建築、独自開発のパワーブレンダー工法による地盤改良事業などを手掛ける加藤建設(愛知県蟹江町)が、「建設業をあこがれの職業No.1へ」との思いで、社員のアイデアを形にした...