![]() 1)オールケーシング

1)オールケーシング

傾斜地盤における場所打ち杭工法の変更

2018/01/30

工事の概要とトラブルの内容

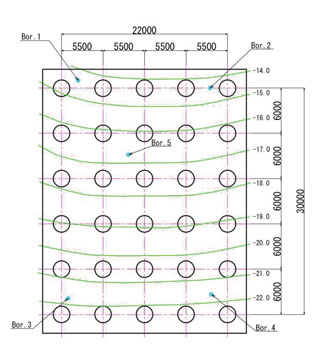

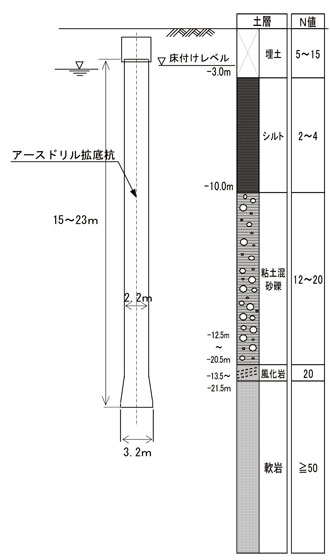

建築構造物の基礎として、アースドリル工法による杭基礎が計画されていた。土質調査は中央部1点、周辺部4点の5点で実施され、この5点間において支持層(軟岩)の不陸が約7mに及ぶ傾斜地盤であることが確認されていた(図-1)。そこで杭の仕様は、杭軸部径φ2200mm、拡底径φ3200mmで、杭長は15~23m(掘削長17~25m)で設計されていた(図-2)。施工地盤は、GL-3.0mまで埋土、GL-10.0mまではN値2~4の軟弱シルト層、GL-12.5m~-20.5mまではN値12~20の粘土混じり砂礫層、その下にN値20の風化岩を1m程度はさんで、GL-13.5m~-21.5m以深の支持層はN値≧50の軟岩となっていた。地下水位はGL-2.5mであった。

一般的に、支持層の不陸・傾斜が大きな地盤や支持層の連続性に疑問があるような地盤においては、杭の支持層未達による支持力不足など、品質を大きく損なう重大なトラブルが発生するリスクが高くなる。今回紹介するのは、杭のトラブル事例ではなく、支持層の不陸によるリスクに気付いてトラブルを未然に防いだ事例である。

原因と対処方法

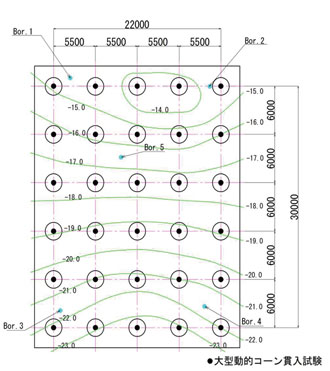

当現場は支持層の不陸・傾斜が大きく、場所打ち杭の品質確保のためには、事前に各杭の支持層の深さを正確に把握しておく必要があった。このため、全ての杭位置で支持層確認のための追加調査を行うことにした。調査方法としては、工期・コストの制約を踏まえ、大型動的コーン貫入試験(通称:オートマチックラムサウンディング、SRS)を採用した。

大型動的コーン貫入試験は、質量63.5Kgのハンマーを高さ50cmから自由落下させ、ロッド先端に取り付けたコーンが20cm貫入するごと要する打撃回数(Nd値)を測定するものである。ロッドの継ぎ足し以外は全自動で打撃と計測が行われるので、非常に作業効率の高い調査方法である。なお、SRSで求めた地盤の硬さを示す指標の数値(Nd値)は、標準貫入試験のN値の1~1.6倍の値となることが確認されている。

SRSによる追加調査の結果、支持層上面は高低差9m、最大傾斜角は28度に及ぶことなど、支持層の状況を正確に把握することができた(図-3)。

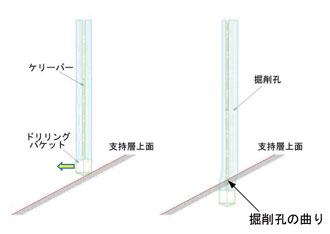

そこで杭長を支持層の不陸に応じて変更した。さらに場所打ち杭の軸部掘削方法については、当初はアースドリル工法による施工を予定していたが、全周回転式オールケーシング工法により施工することとした。アースドリル工法では、支持層上面が急傾斜している場合、ドリリングバケットが支持層上面で滑ることによる掘削孔の曲りが懸念されたためである(図-4)。なお、各杭の軸部径および拡底径、支持層への根入れ長は当初の計画通りとした。

これらの対策により、現地は支持層に大きな不陸・傾斜があったが、支持層への根入れ不足等のトラブルもなく杭の施工を完了することができた。急な杭長変更による鉄筋カゴの製作上のロス等も発生せず、効率的な施工にもつながった。

同様の失敗をしないための事前検討・準備、施工時の留意事項等

支持層の不陸・傾斜が大きな地盤や支持層の連続性が疑われる地盤では、杭の施工に先立ち、設計段階あるいは準備工の段階で地盤調査を十分に行い、各杭の支持層の深さを個別に正確に把握しておくことが重要である。杭の掘削過程で、掘削土の観察による支持層確認が困難な場合は、このことが特に重要である。

支持層の傾斜や不陸が大きい地盤においては、設計段階で、各杭の支持層の深さがすべて明確になっている事例はまれである。このような条件で杭工事を行う場合は、短期間で経済的に調査ができる大型動的コーン貫入試験のようなサウンディング調査法を活用することが有効である。

また、現場の条件によっては、表面波探査等の物理探査や、MWD検層等も支持層の傾斜の詳細調査に用いることができる1) 。

1)「岩を支持層とする杭基礎の調査法」に関する検討委員会報告書(案)

一般社団法人全国地質調査業協会連合会 平成29年1月

編集委員会では、現場で起こりうる失敗をわかりやすく体系的に理解できるよう事例の形で解説しています。みなさんの経験やご意見をお聞かせください。

現場の失敗と対策

- 2026/02/02

- 基礎工事 3)既製杭 根固め部の施工不良による支持力不足

インフラ温故知新

- 2026/02/02

- vol.7 大阪と日本のインフラ 炭鉱

今月の一冊

-

2026/02/02

『桃太郎がやってくる ~どうなる鬼ヶ島⁉~』

土木・建築、独自開発のパワーブレンダー工法による地盤改良事業などを手掛ける加藤建設(愛知県蟹江町)が、「建設業をあこがれの職業No.1へ」との思いで、社員のアイデアを形にした...