![]() 2)その他の場所打杭

2)その他の場所打杭

アースドリル工法における

杭頭部コンクリートの欠損

2015/01/29

工事の概要とトラブルの内容

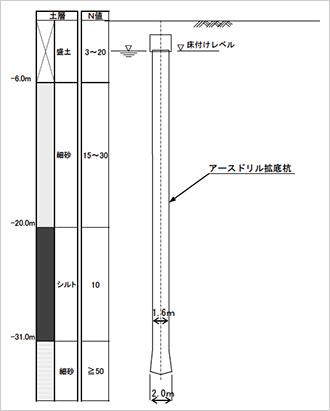

事務所ビルを新しく築造する工事で、アースドリル工法による場所打ち杭を施工した。杭の仕様は軸径Φ1600mm、拡底径Φ2000mm、L=30.0m(掘削長:33.0m)×20本である(図-1)。施工地盤は、GL-6.0mまで盛土、GL-20.0mまではN値15~30の細砂層、GL-31.0mまではN値10のシルト、それ以深はN≧50の支持層(細砂層)となっていた。地下水位はGL-3mであった。

地下部の施工にあたり床付けレベル(GL-3.0m)まで掘削を行ったところ、杭頭コンクリート外周囲が欠損し設計径に対して杭径の不足した杭が4本判明した。杭径が確保できる深さまでさらに掘り下げ健全なコンクリートが出現するまで調査したところ、欠損部は床付けから最大40cmであった。それ以深の杭体は、シュミットハンマーによる強度推定で設計基準強度を満足するものであった。

原因と対処方法

杭頭部の欠損・杭径不足の原因としては、以下のようなことが考えられた。

① 杭工事を行ったのは9月上旬で、気温が高く設計スランプ18cmのコンクリート打込み中にスランプロスが生じ、杭頭付近でコンクリートの流動性が悪くなった。

② 当該地盤は、細砂層が続く地盤で、掘削用の安定液中に砂分が浮遊しやすく、コンクリート打込み時に沈降時間の長い浮遊した微細砂が、多量に杭頭付近に堆積した。

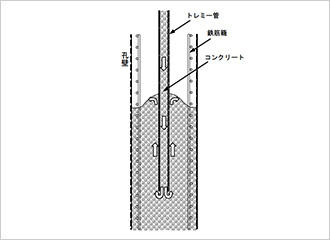

③ 杭頭付近のコンクリート打設時のトレミー管のコンクリートへの挿入深さが6.0mで、長すぎた。

④ 余盛り高さは800mmを確保する予定であったが、表層ケーシング引抜き後、杭頭部のコンクリート天端の下がりが予想以上に大きく(天端の下がり想定20~30cmに対して60cm)、余盛りが不足していた可能性がある。

なお、杭頭部の主鉄筋の純間隔は138mmで、コンクリートの充填には問題ない間隔であった。また、安定液はスライム処理後で比重1.05、砂分2.5~2.7%で3%以下であり、良好に管理されていたものと判断される。

対処方法としては、設計監理者と協議し、該当する独立基礎を40cm下げて施工することとした。

なお、他の対処方法として、不良部分をはつり取り型枠を設置して、杭と同じコンクリートを打込む方法もある。

同様の失敗をしないための事前検討・準備、施工時の留意事項等

場所打ち杭の杭頭部コンクリートの欠損や杭径不足等の形状不良の原因として最も多いのは、「スランプ不適正」である。特に気温が高い時に打込むコンクリートは、スランプの変化が大きいので注意が必要である。設計の上限値(18±2.5cmの場合20.5cm)のスランプで実施することや、場合によってはスランプを21cmに変更する、あるいは現場において遅延材を直接生コン車に添加して流動性を確保することも考えられる。

細砂層が卓越した地盤では、安定液中に浮遊した微細砂が多量に杭頭付近のコンクリート天端に堆積し、コンクリートの流動性が低下する可能性がある。また、トレミー管のコンクリートへの挿入長さが長いと、トレミー管周囲が盛り上がりやすく(図-2)、コンクリート天端付近の多量の砂分が周辺部の流れ出しの妨げになり、周辺部の欠損が起きやすくなる。改善策としては、トレミー管をこまめに切断しコンクリートへの挿入長さを短くするように計画する(ただし、挿入長さは最低2m必要)。

余盛りが不足していると、周辺部にコンクリートが行きわたらないことがある。余盛りは、一般に孔内水を使用する場合は最低0.8mであり、細砂層が卓越する地盤ではあと数十cm高くすることも考えられる。また、打ち込み完了時のコンクリート天端は、杭中心部だけでなく鉄筋かごの外側も確認して、余盛り不足が起きないように注意する。

編集委員会では、現場で起こりうる失敗をわかりやすく体系的に理解できるよう事例の形で解説しています。みなさんの経験やご意見をお聞かせください。

現場の失敗と対策

- 2026/02/02

- 基礎工事 3)既製杭 根固め部の施工不良による支持力不足

インフラ温故知新

- 2026/02/02

- vol.7 大阪と日本のインフラ 炭鉱

今月の一冊

-

2026/02/02

『桃太郎がやってくる ~どうなる鬼ヶ島⁉~』

土木・建築、独自開発のパワーブレンダー工法による地盤改良事業などを手掛ける加藤建設(愛知県蟹江町)が、「建設業をあこがれの職業No.1へ」との思いで、社員のアイデアを形にした...