コラム:編集委員の独り言…

「現場の失敗と対策」編集委員が現場や研究の中で感じた思いや、

技術者に関わる情報を綴っています。

2024/06/03

土質安定処理について考える

私達が主に社会活動する平野部では、軟弱な粘性土が多く分布しており、建設工事でたびたび遭遇する。工事現場においては、これら粘性土等に対して石灰やセメントによる土質安定処理は有効な手段となっている。

土質安定処理に用いる固化材には大きく分けて、セメントを主体としたセメント系固化材と石灰を主体とした石灰系固化材の二種類がある。それぞれセメントや石灰を単独で用いる場合もあるが、高有機質土のような特殊な土を対象として、石膏等の混和材を添加したものもあり、○○系固化材と呼ばれている。単価の面ではセメント系の方が比較的経済的であり使用例も多いが、意外にその使い分け、すなわち土との相性があることは余り知られていない。今回は土と固化材の相性について紹介したい。

(1)石灰やセメントの働き

基本的に土質安定処理は、より経済的になるように行う。これには、土と固化材の配合試験等の結果から、使用場所や使用部位の目標値を満たすように固化材の種類・添加量を選定する必要がある1)2)。

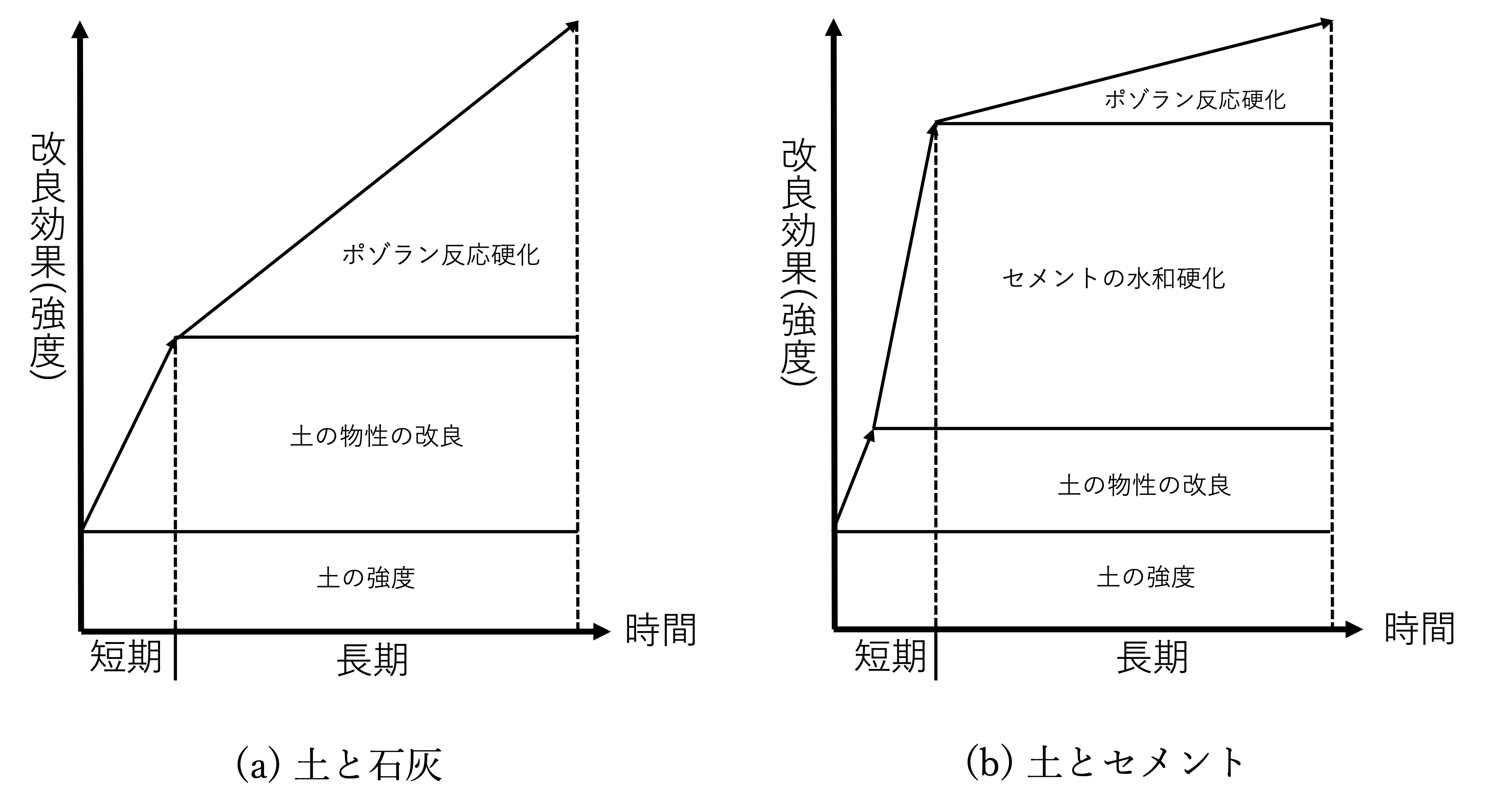

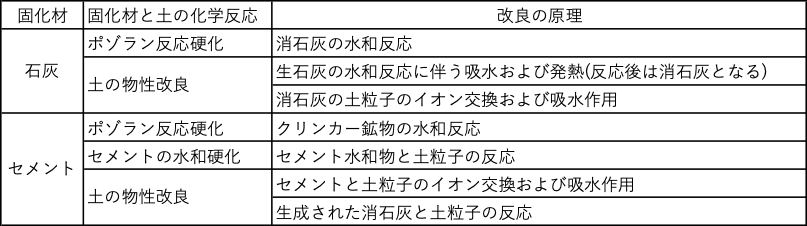

固化材の特性を知るうえで代表的なモデルを図1に、原理を表1に示す。図1に示したのはセメント及び石灰の時間経過に伴う改良効果(強度増加)のモデルである。

石灰安定処理の改良効果には、短期における土性の改質と中長期にわたる遅効性のポゾラン反応による硬化がある。生石灰は土中水分を吸収して消石灰に変わるが、この過程において体積の膨張と発熱が起こる。具体的には生石灰を土に添加すると、石灰の消化吸水により生石灰質量の32%の水分が消石灰中に取り込まれ、かつ発熱により、生石灰質量の45%の水分が蒸発する。これらの作用によりグッと含水比が低下し、トラフィカビリティが改善される。また生石灰が水分を吸収して消石灰に変わるが、その後ポゾラン反応の硬化によって土の強度が増加する。

特に、火山灰質粘性土のような高含水比の材料を改良する場合には、生石灰を使用すると含水比の低下に伴い締固めの向上が期待できるので、消石灰やセメントなどに比べると有利となる。

セメント安定処理の改良効果には、短期における土性の改良およびセメントの水和硬化と長期にわたる遅効性のポゾラン反応による硬化がある。特に水和硬化は、短期に大きな効果が現れる。またセメントは硬化時に生成するイオン交換による土粒子表面の物性が改良される。これらにより消石灰と同様に塑性指数Ipの低下の効果がある。その後ポゾラン反応による硬化によって中長期にわたり強度発現が持続する。

(2)石灰とセメントどちらが有利

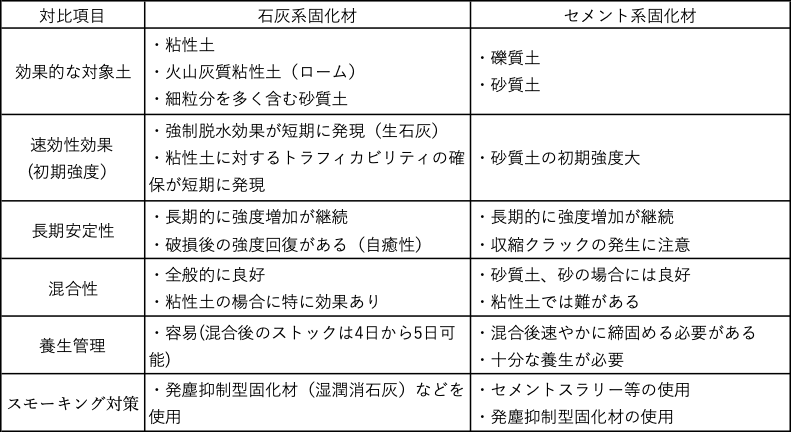

一般的に、砂質土にはセメント系固化材が有効であり、粘性土に対しては石灰系固化材が有効とされているが、具体的な選定に際しては配合試験での確認が必要となる。

次に石灰系固化材とセメント系固化材の使い分けや留意すべき点について紹介する。表2にそれぞれの固化材の特徴を示す。

①石灰系固化材はセメント系固化材と比較して遅硬性であるため、同じ養生日数による短期強度の判定では過少評価となることもある。従って、配合試験およびモデル施工においては、現場の養生可能期間も十分に考慮して選定する必要がある。

②無処理土と固化材の混合性は固化材の見掛け体積の大きさに左右される。例えば消石灰は見掛けの体積が大きいため、添加量(率)の少ない場合では、同一添加量(率)のセメントと比較して均一に混ざりやすくなる。

③高含水比の軟弱土や高有機質土に対しても、セメント系固化材や石灰系固化材を用いることがある。これらの処理効果は、固化材に含まれている混和材の種類によって、適用土質・添加量(率)等が大幅に異なるため、使用に当たっては、その特性を認識し、配合試験により改良効果を確認する必要がある。

④土質安定処理の対象となる土に有機物(フミン酸など)がある一定値(例えばフミン酸ならば1.0%3))を超えて含まれている場合は、石灰やセメントを用いても強度増加を期待できない場合が多いので、土質に合ったセメント系固化材や石灰系固化材を用いると効果が発揮されやすい。

⑤路床改良などの場合、転圧機械等で一度完成した路床表面が、舗装工事車両の走行により破砕されることがある。石灰による改良土は、破砕されても再度締め固めを行えば強度の保持が期待でき、繰り返し改良土を利用することができる。

(3)最後に

建設事業等において発生する建設発生土の適切な処分は、環境保全などの観点から社会的に大きな関心事となっている。国土交通省においては「建設リサイクル 推進計画2020~「質」を重視するリサイクルへ~」を令和2年9月に策定し、今後さらなる中長期な取り組みを進めることにしている。適切な土質安定処理により、建設発生土の有効利用を更に推し進めることができれば幸甚である。

- 1) 日本石灰協会:石灰による地盤改良マニュアル 第7版 2016.2

- 2) (社)セメント協会:セメント系固化材による地盤改良マニュアル 第4版 2012.4

- 3) 前掲2),p45

現場の失敗と対策

- 2026/02/02

- 基礎工事 3)既製杭 根固め部の施工不良による支持力不足

インフラ温故知新

- 2026/02/02

- vol.7 大阪と日本のインフラ 炭鉱

今月の一冊

-

2026/02/02

『桃太郎がやってくる ~どうなる鬼ヶ島⁉~』

土木・建築、独自開発のパワーブレンダー工法による地盤改良事業などを手掛ける加藤建設(愛知県蟹江町)が、「建設業をあこがれの職業No.1へ」との思いで、社員のアイデアを形にした...

Copyright © 2013 一般財団法人 建設業技術者センター All rights reserved.