コラム:編集委員の独り言…

「現場の失敗と対策」編集委員が現場や研究の中で感じた思いや、

技術者に関わる情報を綴っています。

2025/04/01

場所打ちコンクリート杭の施工における被圧地下水の対策

1.被圧地下水とは

地盤において、地下水面より下に存在する水を地下水といい、地下水は自由地下水と被圧地下水、伏流水に分けられる。自由地下水は不圧地下水ともいい、その水面を地下水位という。自由地下水は自由に上下に移動でき、大気圧と等しい圧力を持っている。

一方、被圧地下水は、上下の不透水層に挟まれた透水層にあり、大気圧より高い圧力がかかっている地下水をいう1)。標高の高い山地などの地表から浸透した水が地下水となり、透水層を通って平野部まで流動しているため、標高に相当する高い水圧がかかっている。被圧地下水の存在する透水層を被圧帯水層といい、仮にこの層まで井戸を掘削した場合、被圧地下水にかかっている高い圧力により地下水位は上昇し、地表面以上に達する(自噴)ことがある。

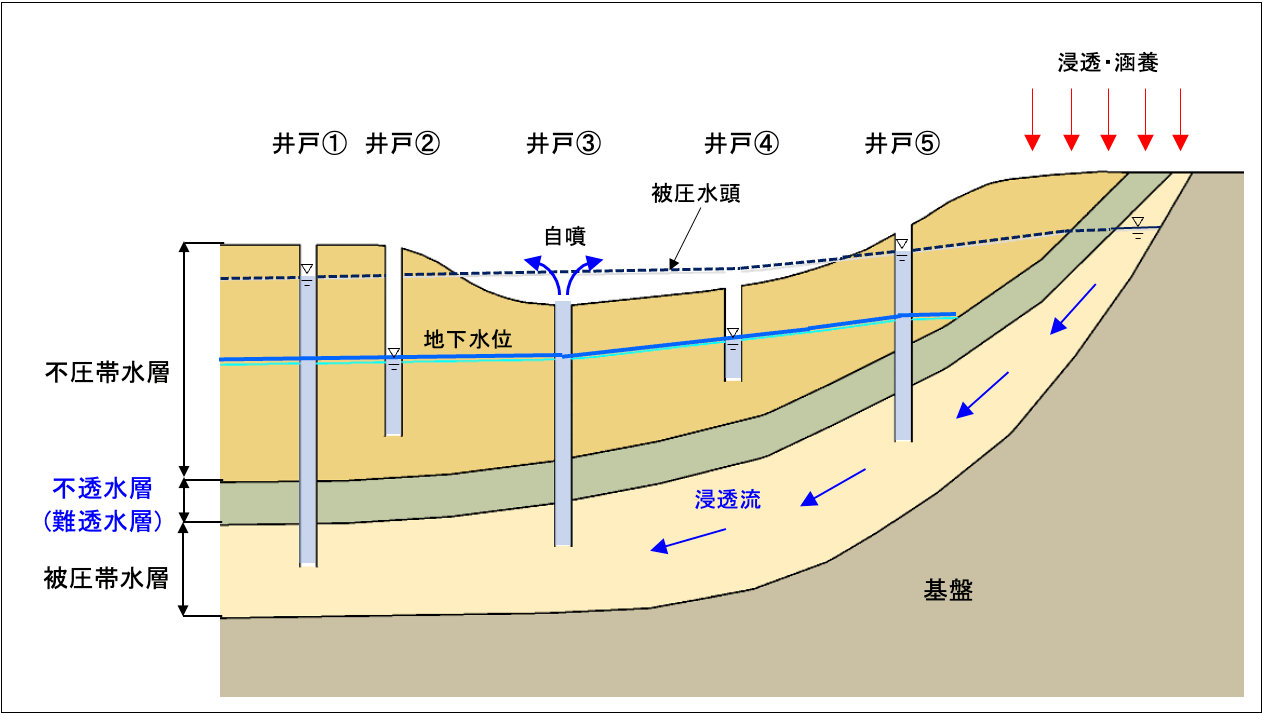

不圧地下水と被圧地下水の概念図を図-1に示す。上層より不圧帯水層、不透水層、被圧帯水層、基盤で構成されている地盤の例を示している。不圧帯水層には不圧地下水面(地下水位)があり、一方、不透水層を挟んでその下層にある透水層には山地からの浸透流により地下水が移動し、被圧帯水層となっている。

井戸②と井戸④は不圧帯水層までの深さであるため、水位は地下水位と同じ高さになる。一方、井戸①、③、⑤は被圧帯水層に達しているため、井戸の水位は不透水層を抜いた瞬間に地下水位より高い被圧水頭まで上昇する。

井戸③は地表面の高さが被圧水頭より低いため、被圧地下水が井戸から自噴する。このように、被圧地下水の有無やその水頭は、地層構成および位置と地表面の高さ、掘削深さにより大きく異なる。

2.場所打ちコンクリート杭:オールケーシング工法

場所打ちコンクリート杭の工法は、掘削方法によりオールケーシング工法、リバース工法、アースドリル工法の3工法に分類される。

オールケーシング工法では、ケーシングチューブと孔内水によって孔壁を保護してハンマグラブで掘削・排土する。リバース工法では、スタンドパイプを建込み、孔内水位を地下水位より2m以上高く保持して孔壁に水圧をかけて保護し、ビットで掘削した土砂をドリルパイプを介して泥水とともに吸上げて排土する。アースドリル工法では、表層ケーシングを建込み、孔内に安定液を注入して地下水位以上に保持して孔壁に水圧をかけて保護し、ドリリングバケットにより掘削・排土する3)。

このうち、オールケーシング工法は、低騒音・低振動で大口径の杭を施工できるとともに、杭の全長にわたってケーシングチューブにより孔壁を保護でき、礫・玉石を含む硬質地盤にも適用できる等、適用範囲が広いため、土木構造物の場所打ちコンクリート杭では、オールケーシング工法が最も多く採用されている。

3.被圧地下水の杭基礎に対する影響

(1)被圧地下水の杭基礎に対する影響

構造物の基礎形式により、被圧地下水がある場合は施工時に大きな制約を受けるとともに、被圧水頭が高すぎると施工が不可能な場合もある。そのため、地盤調査時に各地層における被圧地下水および被圧水頭を把握し、基礎形式の選定や施工時の対策を検討することが重要である。

(2)基礎形式選定表

「鉄道構造物等設計標準・同解説 基礎構造物」の「一般の構造物に対する基礎形式選定表」4)では、設計条件として、荷重規模や支持方式、支持層面の状態(支持層の傾斜)、中間層の状態(地層構成、N値、粒径等)、地下水等、施工環境(水上施工、騒音振動、隣接構造物に対する影響、作業空頭)を挙げ、各項目に対する基礎形式ごとの適用の可否が示されている。

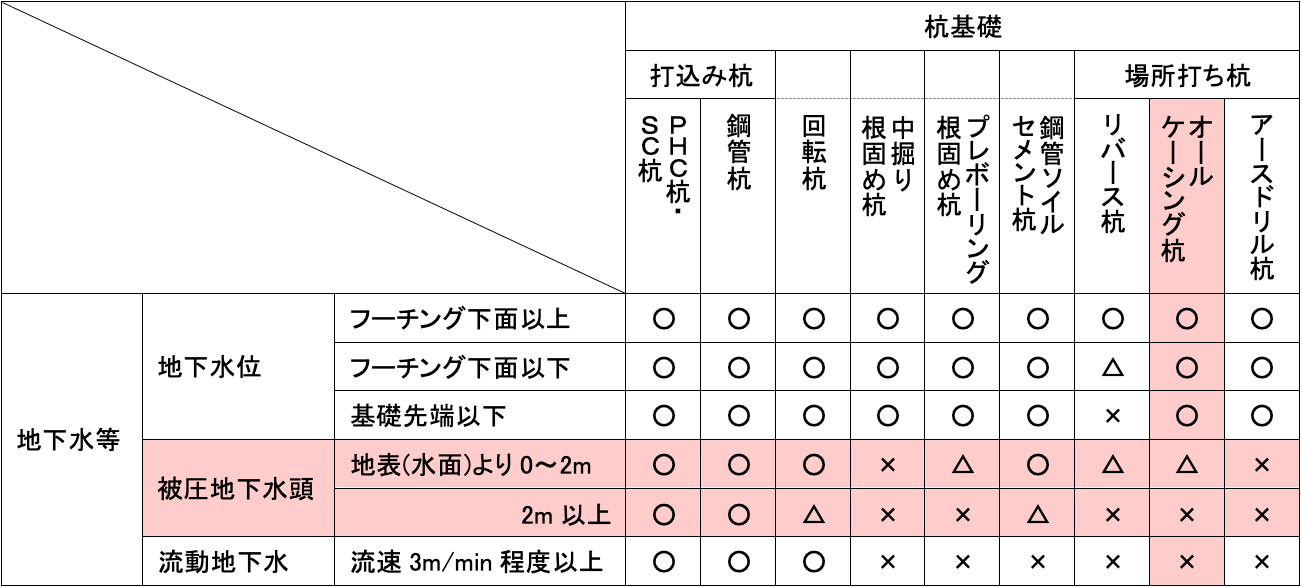

この中で地下水の条件を示した箇所を表-1に示す。○は原則として条件に適合、×は原則として条件に不適合、△は条件に不適合とはいえないが、なお検討を要するもの、とされている。

被圧地下水は、その水頭が地表面よりも2m以深である場合、基礎杭の施工上、問題になることが少ないとされている5)が、被圧地下水頭が地表面から0~2mまで上昇する場合は、適合する基礎形式がかなり限定される。被圧地下水頭が2m以上の場合、打込み杭、回転杭、鋼管ソイルセメント杭以外の基礎形式では原則として条件に不適合(×)とされている。

そのため、被圧地下水頭が地表面より高い位置まで上昇し、地表面から噴出するような条件では、適合する杭形式の選定または施工方法の検討による対応が必要となるが、基礎形式は地下水の条件のみではなく、前述の様々な条件を勘案して決定されるため、被圧地下水の存在が確認されていても、「検討を要する」という状況で、施工段階での検討、対策に委ねられることも多い。

(3)オールケーシング工法における被圧地下水の影響

オールケーシング工法は、ケーシングと孔内水によって孔壁と孔底の安定を確保している。ケーシング内の水位が地下水位より低下した場合、地下水がケーシング外面を伝わり、ケーシング先端から孔内に流入して周面地盤や先端地盤を緩めるため、ケーシング内の水位を地下水位以上に確保して均衡を保つ、もしくはケーシング内の掘削底面に対してケーシングの先行貫入量を大きくし、掘削孔内に地下水が流入しないようにする等の対処が必要である2)。ケーシング内の水位は、掘削時の他、鉄筋かごの建込み、コンクリート打設時も同様の管理が必要となる。

ケーシング内の水位が被圧地下水の水頭より低い状態で、ケーシングの先端が被圧帯水層に到達した場合、被圧地下水が孔内に流入するとともに、ボイリングが発生し、孔底地盤や周面地盤の緩みが発生する。このため、ケーシング内の水位を被圧地下水の水頭以上に維持する必要があるが、被圧地下水の水頭が高い場合、以下のトラブルが懸念される。

① 掘削時:ボイリングによる孔壁・孔底の緩み、ケーシングの自沈

② コンクリート打設時:孔壁崩壊に伴うコンクリートへの土砂混入、強度低下

③ ケーシング引抜き時:鉄筋かご、トレミー管の共上がり

このため、被圧地下水の水頭が地表面から2m以内の深さまで上昇する場合や、地表面から自噴する場合は事前の対策と施工方法の検討が必要である。

4.被圧地下水による影響が懸念される場合の対策

(1)追加地盤調査

被圧地下水位は自由地下水位と同様に季節変動があり、事前のボーリング調査で確認された被圧地下水の水頭が施工時とは異なる場合もある。このため、追加ボーリング調査および地下水調査により確認することが望ましい。また、観測井戸を設置して被圧地下水位の経時変化を確認した事例もある。

(2)被圧地下水対策

被圧地下水がある条件でオールケーシング工法による場所打ち杭を施工する場合、被圧水頭以上にケーシング内の水位を常時確保することが重要である。そのため、以下の対策を検討する。

・杭の施工基面が被圧水頭とほぼ等しい場合、コンクリート打込みが可能な範囲でケーシングをGLから突出させ、水頭差を確保する。

・杭の施工基面より被圧水頭が高い場合、被圧水頭に応じた高さで盛土を行って施工基面を確保し、被圧水頭以上のケーシング内の水位を確保できるようにする。

・被圧帯水層にケーシングチューブ先端を圧入する前に被圧水頭に応じて孔内水を注入し、ケーシング内の水位を確保する。

・掘削中は孔内水位の観測を行い、常に被圧水頭以上のケーシング内の水位を確保する。

(3)オールケーシング工法における被圧地下水対策の例

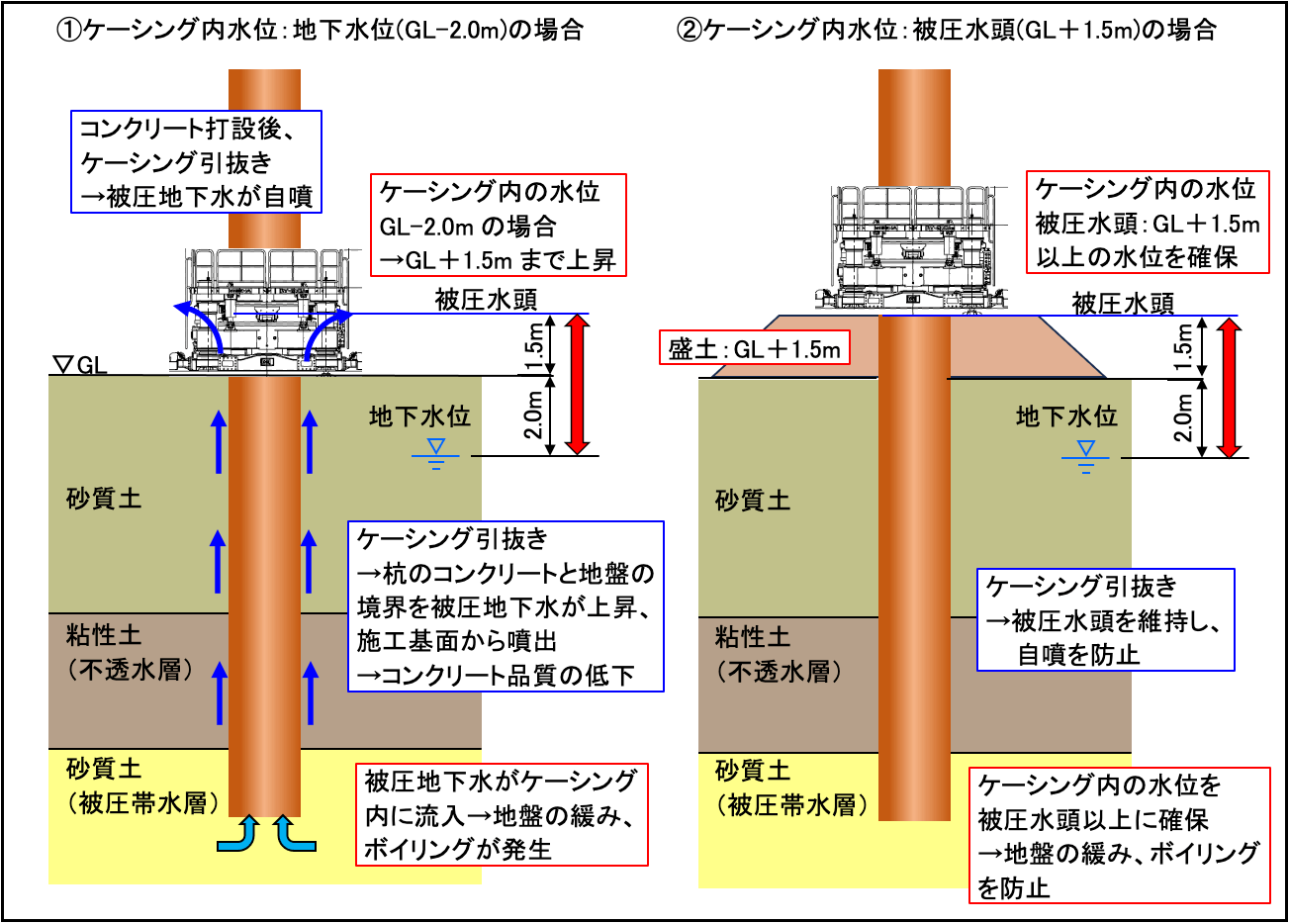

オールケーシング工法における被圧地下水対策の例を図-2に示す。地下水位はGL-2.0m、粘性土層の下の砂質土層が被圧帯水層であり、被圧水頭はGL+1.5mである。

①はGLを施工基面とし、ケーシング内水位を地下水位GL-2.0mと同じ高さで施工したケースである。施工基面から砂質土層、粘性土層の掘削時、ケーシング内の水位は地下水位GL-2.0m以上としていれば問題なく施工できるが、ケーシング先端が被圧帯水層である砂質土層に達すると、ケーシング内の水位が急激に上昇し、被圧水頭のGL+1.5mまで上昇する。ケーシングの先端からケーシング内に被圧地下水が流入することで、前述したトラブルが発生する可能性がある。

また、杭のコンクリート打設完了後にケーシングを引抜くと、杭のコンクリートと地盤との境界を通過して被圧地下水が上昇して施工基面から噴出し、杭のコンクリート周面の洗堀や土砂の混入による杭のコンクリートの品質低下、周面摩擦の低下を引き起こす可能性がある。

②は被圧地下水対策として、被圧水頭GL+1.5mに相当する高さで盛土を行い、ケーシング内の水位を被圧水頭以上としたケースである。ケーシング先端が被圧帯水層に達しても、ケーシング内にはこの水頭に相当する水位が確保されているため、被圧地下水のケーシング内への流入は発生せず、前述のトラブルを回避することができる。また、掘削完了後もこの水位を維持することで、鉄筋かごの設置、コンクリート打設、ケーシング引抜きの各施工段階においても施工基面からの被圧地下水の噴出を防止でき、杭における品質トラブルを防止できる。

(4)試験施工の実施

被圧地下水によるトラブルは掘削開始から完了、鉄筋かご設置、コンクリート打設およびケーシング引抜き、コンクリートの打設完了までのいずれの段階でも発生する可能性がある。このため、施工箇所の近傍で試験施工を行い、被圧地下水に対する事前対策、場所打ち杭の施工方法、施工管理、場所打ち杭の品質について事前に確認することが望ましい。試験施工により、場所打ち杭の仕様と施工条件に応じた対策の妥当性を確認し、本工事を開始することで、場所打ち杭の確実な施工と構造物に必要とされる所定の品質を確保できるものと考える。

- 1) 地盤工学会:地盤工学用語辞典 2006.3

- 2) 日本道路協会:杭基礎施工便覧 令和2年改訂版 2020.9

- 3) 建設産業調査会:改定地下水ハンドブック1998.8

- 4) 丸善出版:鉄道構造物等設計標準・同解説 基礎構造物 2011.12

- 5) 地盤工学会:杭基礎の調査・設計・施工から検査まで 2004.9

現場の失敗と対策

- 2026/02/02

- 基礎工事 3)既製杭 根固め部の施工不良による支持力不足

インフラ温故知新

- 2026/02/02

- vol.7 大阪と日本のインフラ 炭鉱

今月の一冊

-

2026/02/02

『桃太郎がやってくる ~どうなる鬼ヶ島⁉~』

土木・建築、独自開発のパワーブレンダー工法による地盤改良事業などを手掛ける加藤建設(愛知県蟹江町)が、「建設業をあこがれの職業No.1へ」との思いで、社員のアイデアを形にした...

Copyright © 2013 一般財団法人 建設業技術者センター All rights reserved.