コラム:編集委員の独り言…

「現場の失敗と対策」編集委員が現場や研究の中で感じた思いや、

技術者に関わる情報を綴っています。

2025/09/01

“最も不利な条件”はどうやって決めればよいか

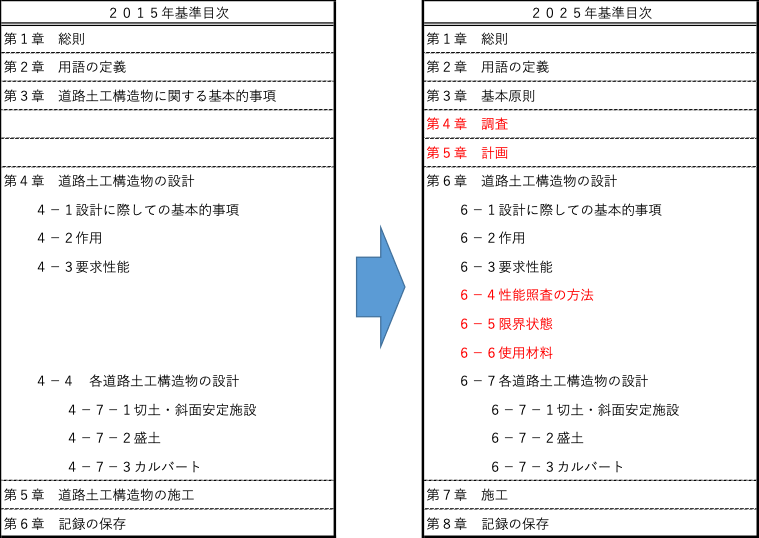

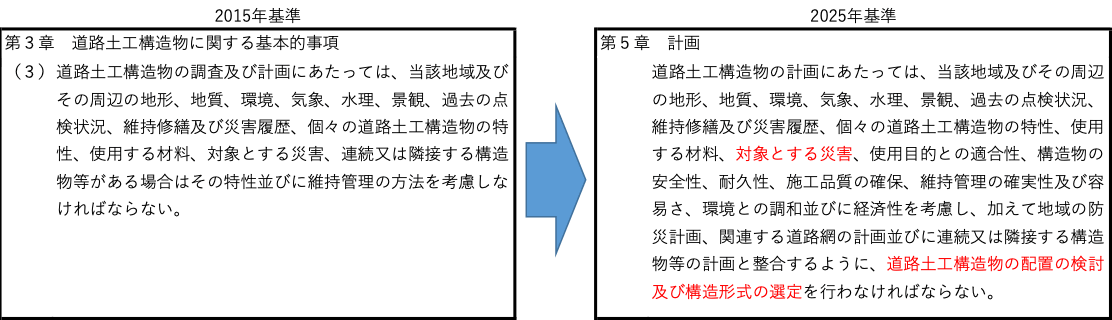

2025年6月26日の道路局長通知によって、道路土工構造物技術基準1)が改定された。 道路土工構造物技術基準は2015年3月31日に初めて制定され、今回、能登半島地震による被害などを踏まえた改訂が行われたものである。図1は2015年に初めて制定された道路土工構造物技術基準の目次と今回改訂された基準の目次構成を比較したものである。

主要な改訂ポイントはいくつかあるが2)、ここではその一つとして、照査における“最も不利な条件”について説明する。

1.基準における要求性能

道路土工構造物技術基準は、道路土工構造物を新設又は改築する際に行うべき設計及び施工について定めたものである。もっとも大きな特徴は、基準の中に具体的な水準を定める項目が含まれていないことである。

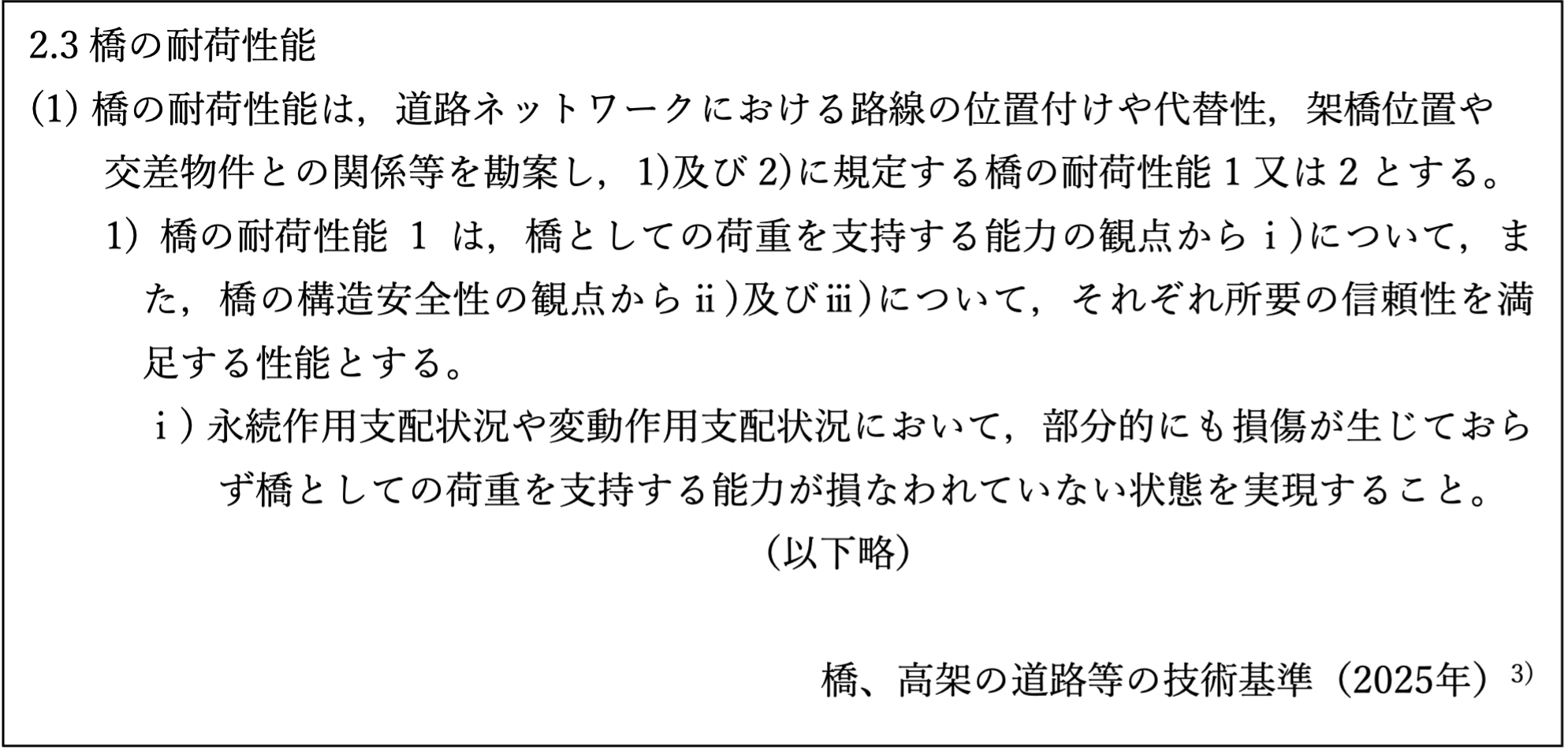

たとえば道路橋の技術基準である橋、高架の道路の技術基準3)では、橋の耐荷性能に関して、以下に示すように様々な作用が支配的な状況において、具体的にどのような状態となるべきか、までが記載されている。

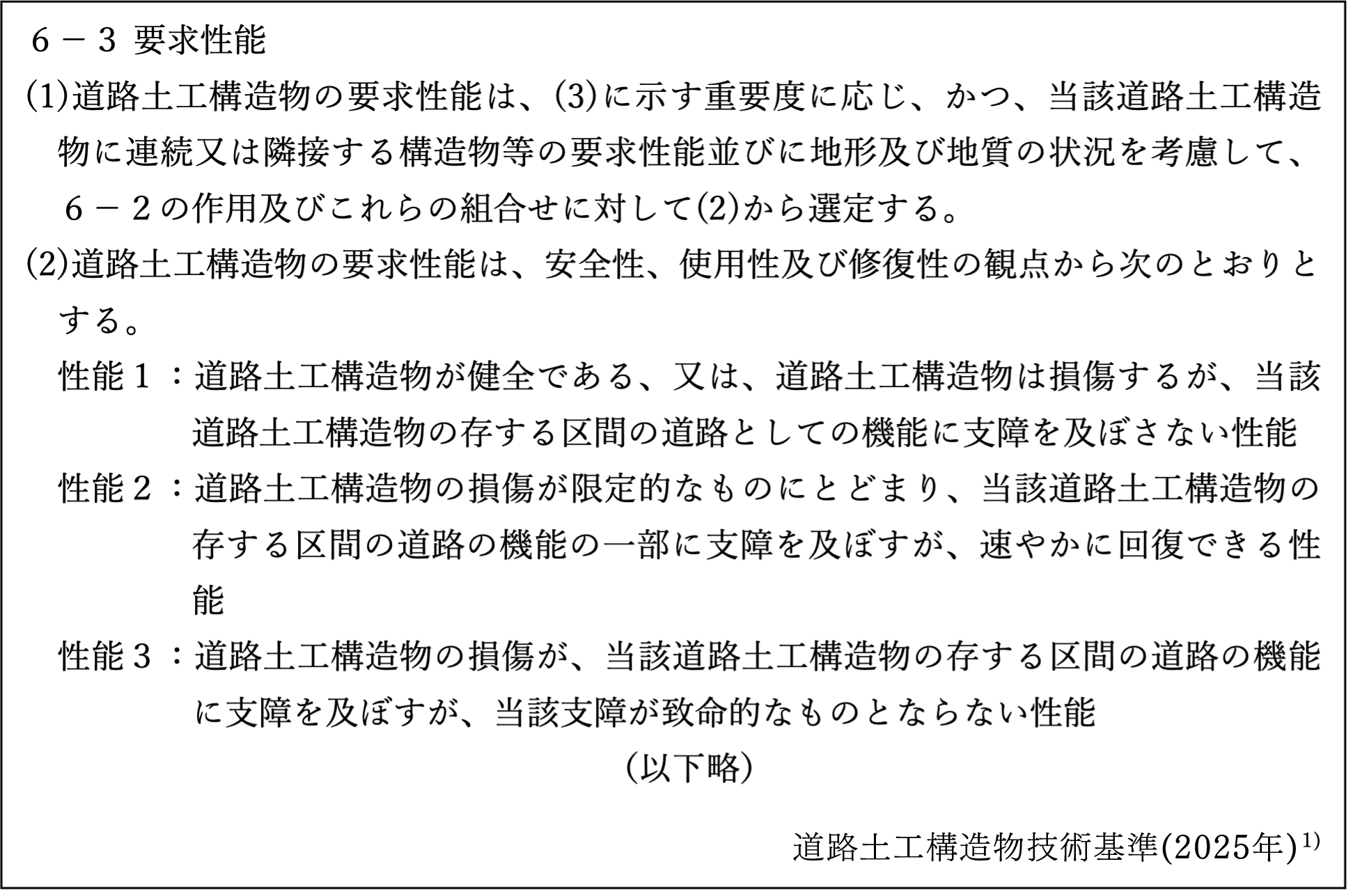

これに対して、道路土工構造物技術基準では、様々な作用およびその組み合わせに対して、性能を1~3の中から道路管理者が“選定する“としている。

この“選定する”という記述は、2015年の最初の道路土工構造物技術基準制定の際に導入された記述である。

当時、技術基準作成に至る議論に際しては、「作用、要求性能を明確に示されていないものは技術基準として成立しない」といった意見もあったとされる4)が、道路土工構造物は土圧などのような外的な作用としてだけでなく、構成する材料そのものが降雨の影響を受けるなど、極めて構造物の不確実性が大きく、また構造物の種類や構造・形式、現地の条件なども複雑である。また、設計の段階では入手できる情報も限定的であり、設計に続く施工の段階で、はじめて使用する材料が判明することもめずらしくなく、主に設計を規定する技術基準の中で一律に性能の水準を定めることは合理的ではない、という判断がされた。

そもそも技術基準が規定する内容は道路管理者の責任の範囲、道路管理者の行うべき行為を定めることが最低要件であり、具体的に、どのような作用に対してどのような状態であるべきか、という事項は道路というインフラの提供するサービスの水準、つまり政策的な判断であり、技術基準の必須要件ではない、とも考えられる。

この基本方針は、2025年の新しい基準でも継承されている。

2.最も不利な条件で・・・

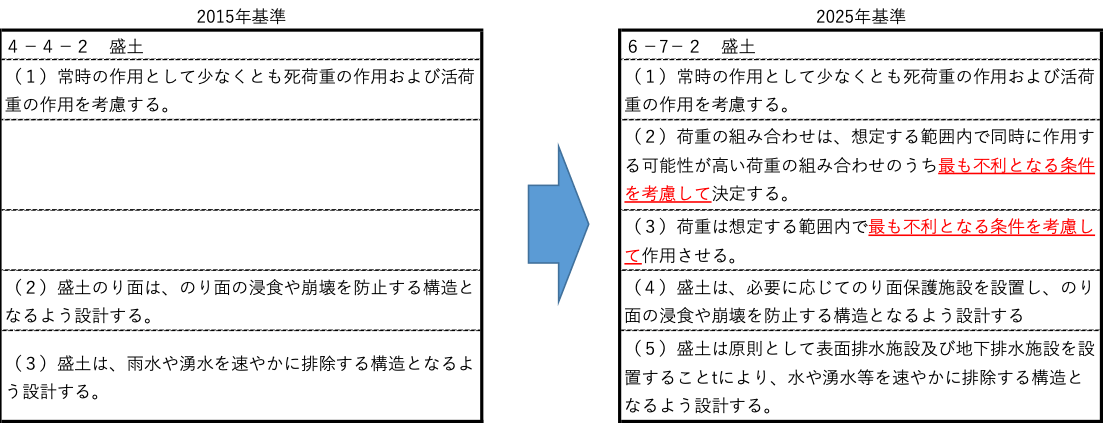

図2は代表的な道路土工構造物である盛土に関する記述を抜粋し、新旧基準比較をしたものである。

道路土工構造物の設計の詳細は基準の解説図書である土工指針において詳述されており、基準ではそのポイントのみが規定されている。また、その内容は切土・斜面安定施設、盛土、カルバートは共通する部分が多い。表中に示す通り、今回荷重の組合せおよび荷重の作用について、“最も不利な条件を考慮して”という表現が追加された。

既述のように道路土工構造物技術基準では、要求性能において、満たすべき水準が明示されていない。そのため、6-7の部分だけを見ると、水準が明示されないまま“最も不利”とされると、考慮するべき作用が青天井に高くなり、無限の結果責任が発生するのではないか、との懸念を抱く人は少なくない。道路技術小委員会における議論でもそのような懸念が委員から示されている。

結論から言えば、いずれの文章についても“想定する範囲内で”との条件が付けられており、災害や事故の発生後に結果責任として瑕疵を問われるような性格のものではない。この“想定する範囲内”については、要求性能の水準が明示されている基準の場合は、その水準を満足していれば、想定の範囲内であると言える。しかし、道路土工構造物技術基準では要求性能の水準が明示されていないと同時に、“想定”という手順についての明示的な説明がなく、どのように“想定”をすればよいのか、どこまで“想定”すればよいのかがわかりづらいものとなっている。

具体的には、「第5章 計画」において、次のような記述がある。

この記述は、2015年の基準では、「第3章 道路土工構造物に関する基本的事項」の(3)に記述されていた文章である。能登半島地震の被災の経験を踏まえ、後半の“道路土工構造物の配置の検討及び構造形式の選定”という記述が追加されている。

その目的は、道路土工構造物が、様々な形態や種類の構造物が単独あるいは複合して機能を発揮するという特徴を設計に合理的に取り入れるため、独立した章とし、かつその内容を具体的に記述したものである。

計画の段階とは、この後に続く「6章 設計」の前提条件についての検討をする段階であるともいえる。そして、前提条件を設定するために考慮するべき事項の一つに“対象とする災害”が含まれている。これはもともと2015年の基準の3章の(3)で記述されていた時から存在する項目である。ここでは、対象となる土工構造物が、どのような災害つまり非常時の影響を受けるかを考慮するよう示唆している項目である。

ここで、設計を行う道路土工構造物が、どのような条件で、どのような影響を受けるのかを考慮する、それがつまり“想定”である。

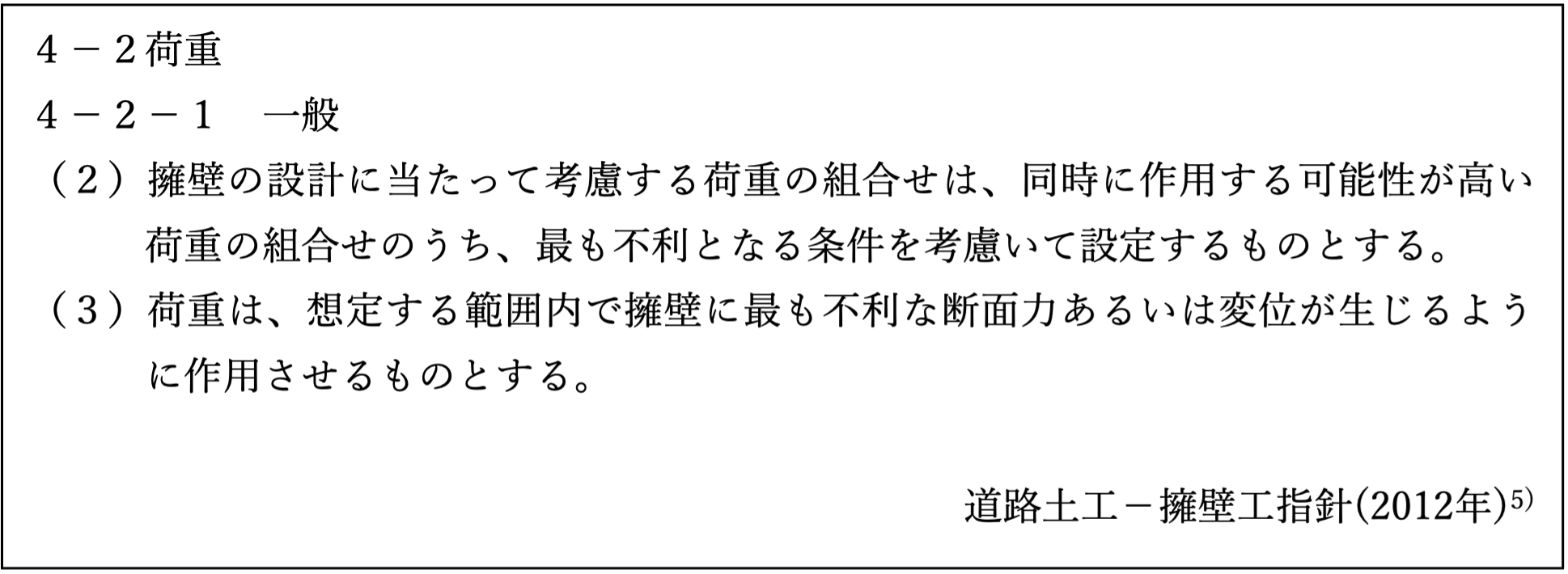

ちなみに、荷重の組合せと荷重の作用に関して、“最も不利な条件”という記述は、今回の基準で初めて出てきたものではない。平成24年に改訂された道路土工―擁壁工指針― 5)では、下記のような記述がある。

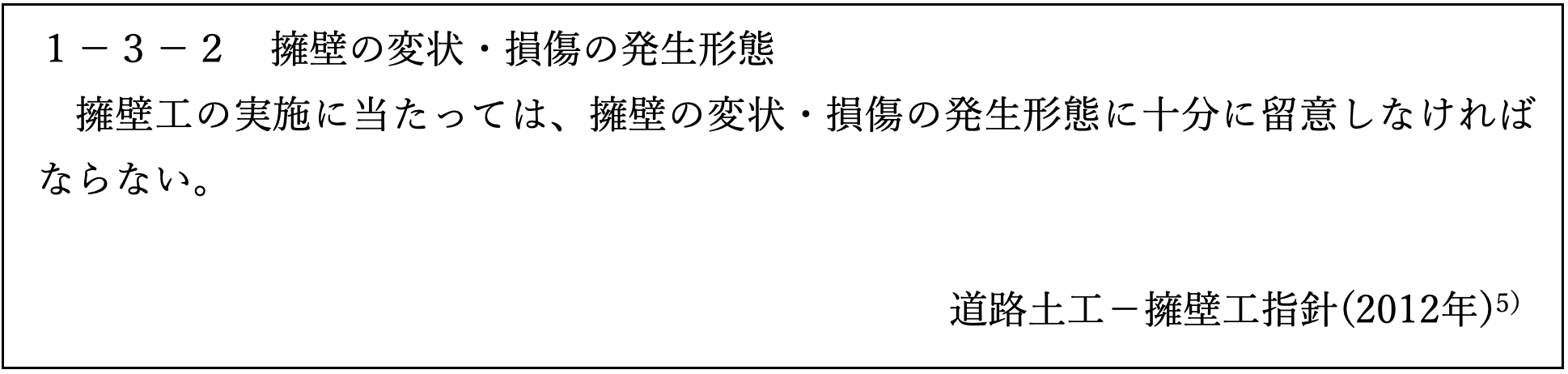

擁壁工指針に計画の章はないが、「1-3-2擁壁の変状・損傷の発生形態」という項目において、以下のような記述と共に擁壁の主な変状形態が例示されている。これらが“想定”に相当する。一般に擁壁の設計では、滑動、転倒、支持力の3つの項目について照査を行うと考えられているが、これは一般的な擁壁におけるみなし規定であり、原則としては、起こりうるあらゆる損傷変状についての検討を行わねばならない。

つまり、“想定する範囲内で・・・最も不利な”という条文は、今回の改訂で初めて道路土工構造物技術基準に記載された文章ではあるが、実は13年前から指針においては示されていた概念であり、全く新しい概念の導入というよりは、従来普通に行われてきた手順の強調である。

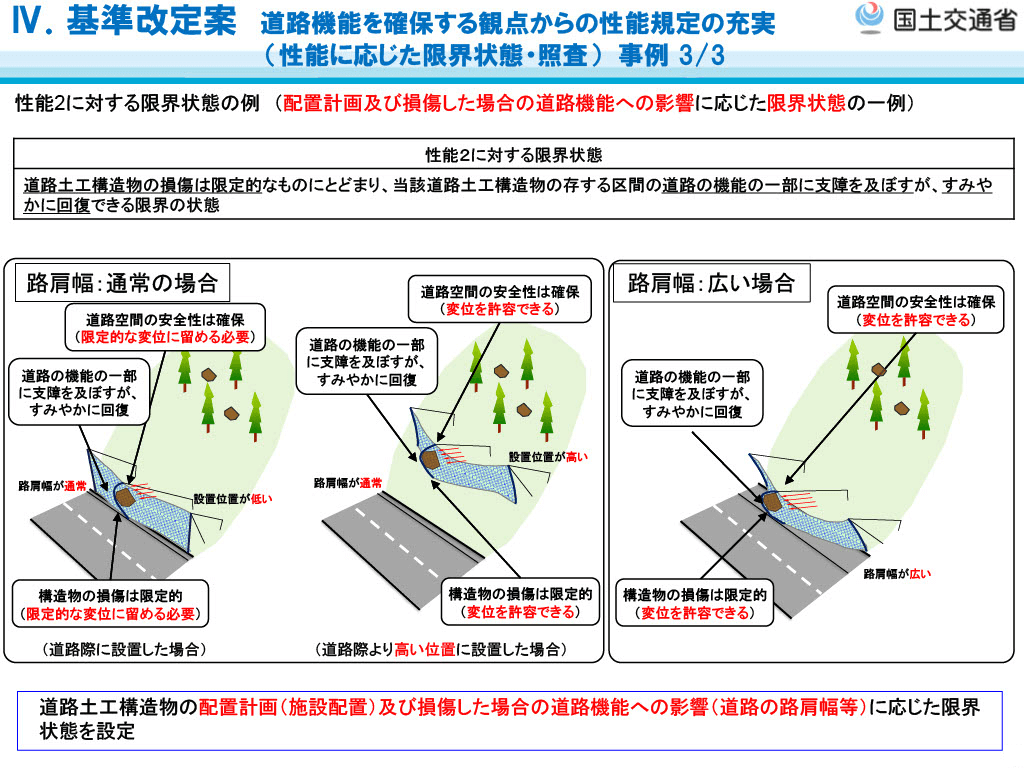

今期の改訂で新たに追加された項目に「6-5 限界状態」がある。

限界状態とは、“道路土工構造物の性能の照査を行うにあたり、道路土工構造物やその部材等の状態を区分するために用いられる代表的な状態をいう”(第2章 用語の定義)とされている。道路土工構造物の要求性能は、道路土工構造物の状態が当該道路土工構造物の存する区間の道路としての機能に与える影響から定められる。これは、道路土工構造物が橋梁などの構造物に比べて損傷しても容易に修復できること、一つの道路断面等に対して、複数の道路構造物が組み合わさって機能を発揮することが多いためにこのような定義になっている。例えば、道路技術小委員会において示された例6) では、斜面上からの落石を受け止めるネットの防護施設において、同一の要求性能に対して、道路の路肩幅員が広い場合には路肩が狭い場合よりも大きな変形が許容される、という説明がされている。

この限界状態も、道路土工―擁壁工指針―には記載されている概念であり、既存の手順の強調である。

これが今回の改訂で強調されることとなったのは、能登半島地震を含め、これまでの多くの道路土工構造物の被害が、それまで未知であった新たな被災形態によるものではなく、そのほとんどが従来から知られていたメカニズムによる被災であり、計画から限界状態の検討、そして照査へと至る一連の手順の中で様々な要因、特に不確実性に対する配慮が不足していたために起こったものである、という認識がもととなっている。

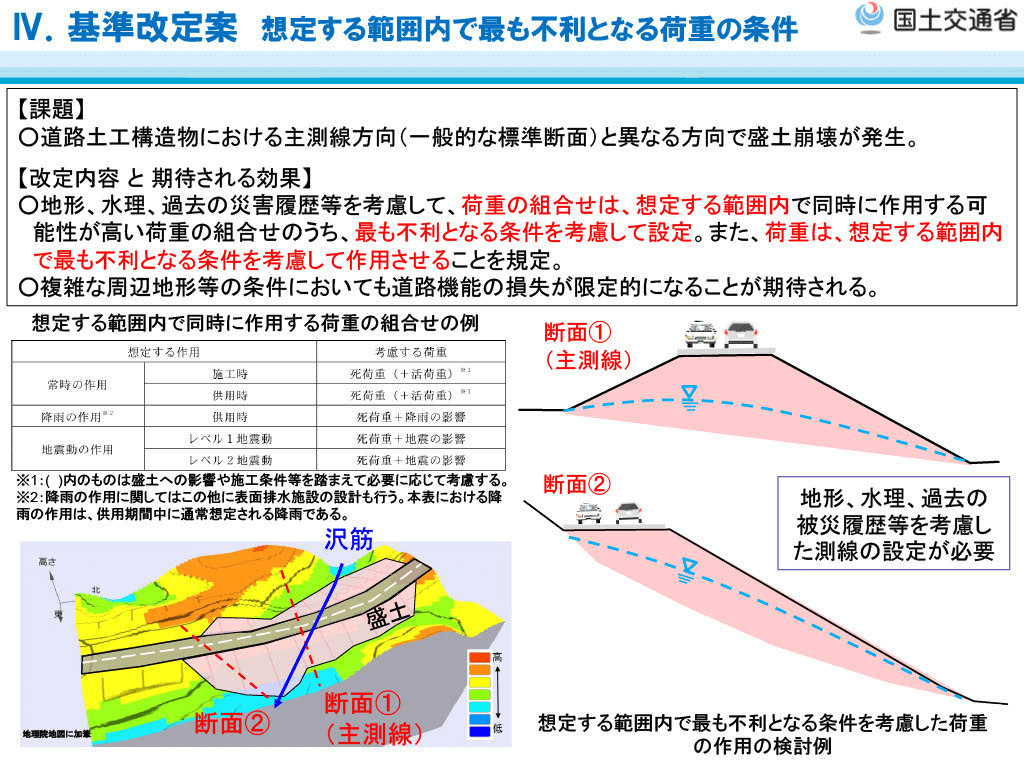

例えば、道路土工構造物の設計を行う場合、道路の中心線に直交する方向での横断面で照査を行うのが一般的である。しかし道路土工構造物は道路中心線に対して必ず直行・平行する形に設置されているわけではなく、構造物延長も長く、構造物の途中で変化するケースも多い。また道路土工構造物の性能に大きな影響を与える地形もこれまた道路に対しても道路土工構造物に対しても直行・平行するわけではない。例えば道路に対して沢が斜交するようなケース、過去のコラム『能登半島地震の被災状況に学ぶ 後編』で紹介したケースなどもあり得る。このようなケースでは、複雑な地形の影響を照査の段階だけで考慮することは難しく、「第5章 計画にあげられた要素を考慮して、照査するべき断面、想定するべき作用、荷重と荷重の組み合わせなどを想定する必要がある。図5は道路技術小委員会に示された道路の照査断面の設定による盛土横断面形状の違いを説明する図7)である。道路に斜交する沢を横断する盛土でも断面の取り方によって盛土の形状は大きく異なる。どのような災害を考慮するかによって、想定するべき断面は異なるが、例えば沢筋に対して直交するような断面②では通常の道路中心線直交方向の断面①に比べて、盛土のボリュームも小さく、周辺の地形の集水状況によっては、盛土中の水位が高くなりやすいことなどが想定される。

今回の基準の改訂により、計画段階における土工構造物の配置や形式に関する検討、設計に先立つ要求性能の選定と、要求性能に対する限界状態の設定が義務として課されることとなった。繰り返しになるが、基準の中でそれらの具体的な水準は示されていないが、これらの手順がきちんと行われ、そこに一定の合理性があるかないか、が問われることとなる点には注意が必要である。

- 1)国土交通省道路局:道路土工構造物技術基準,2025.6

https://www.mlit.go.jp/road/sign/kijyun/dokou/kijyun.pdf - 2)国土交通省道路局:記者発表資料「道路土工構造物技術基準」の改定について,2025.6.26

https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001897110.pdf - 3)国土交通省道路局:橋、高架の道路等の技術基準,2025

- 4)宮武裕昭:道路土工構造物技術基準の制定について,九州技報第58号 2016.3九州地方計画協会

https://k-keikaku.or.jp - 5)日本道路協会:道路土工-擁壁工指針 平成24年度版,2012.7

- 6)国土交通省道路局:第24回道路技術小委員会【資料2-2】「道路土工構造物技術基準」の改定(案)

https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001854515.pdf

現場の失敗と対策

- 2026/02/02

- 基礎工事 3)既製杭 根固め部の施工不良による支持力不足

インフラ温故知新

- 2026/02/02

- vol.7 大阪と日本のインフラ 炭鉱

今月の一冊

-

2026/02/02

『桃太郎がやってくる ~どうなる鬼ヶ島⁉~』

土木・建築、独自開発のパワーブレンダー工法による地盤改良事業などを手掛ける加藤建設(愛知県蟹江町)が、「建設業をあこがれの職業No.1へ」との思いで、社員のアイデアを形にした...

Copyright © 2013 一般財団法人 建設業技術者センター All rights reserved.