![]() 打設中(締固め)

打設中(締固め)

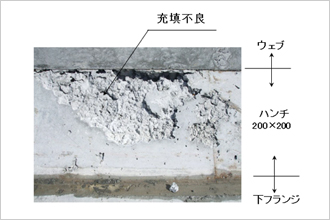

PC箱桁橋のハンチ部での充填不良

2015/03/30

工事の概要とトラブルの内容

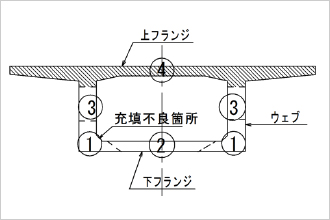

7月初旬、橋長110m、幅員10.8mの3径間連続単一PC箱桁橋において発生したトラブルである。最初に施工した第1スパンにおいて、ウェブ下端のハンチに豆板を伴う充填不良が発生した。発生位置はスパン中央の約5mの区間、充填不良に伴う断面欠損の大きさは幅が最大20cm、深さは2~3cmであった(写真-1)。コンクリートの打込み手順を図1に示す。フランジとウェブは、橋軸方向にプレストレスが導入されるため、打継目を設けずに一体として打込んでいる。また、上フランジは10日間の養生期間を経て施工することとしていた。

なお、コンクリート打込み時の最高気温は25℃前後、コンクリートは呼び強度36N/mm2、スランプ8cm、粗骨材の最大寸法20mmの仕様であった。

原因と対処方法

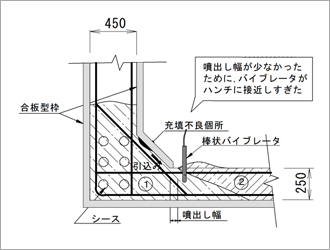

本トラブルは、スパン中央の鉄筋、PC鋼材等が集中するウェブ下端(図1の①部)のコンクリート打込みにおいてハンチ型枠背面への振動締固めが不足したことに加え、下フランジ(図1の②部)打込み時において浮き型枠であるハンチ型枠に近接して過剰な振動を加えたことが原因であった。このため、先行して打ち込んだハンチ型枠背面のコンクリートが再流動化して下方に引き込まれ、豆板を含む断面欠損を生じたものである(図2)。また、打重ね時間間隔が、打込み区画・順序の事前検討が不十分であったことやポンプトラブルにより50分程度から3時間弱と大きくばらついたことも誘因となった。

現場検討会の意見を参考に実施した対策は以下のとおりで、その後の施工ではトラブルの再発を防止することができた。

- 小口径棒状バイブレータを用い、鉄筋と型枠の間の締固めを徹底した。

- 空気あばた防止と充填確認のため、ハンチ型枠に空気抜き孔(φ15mm、30cmピッチ)を設けた。

- ハンチ部コンクリートの打込みに際しては、噴出し幅(図2参照)を30cm以上確保することとした。

- 再流動化を防止するため、打重ね時間間隔を1.5~2時間程度確保することとした。

なお、断面欠損箇所については、ウォータージェットで鉄筋背面まではつりだし、ポリマ-セメントモルタルにて断面修復している。

同様の失敗をしないための事前検討・準備、施工時の留意事項等

浮き型枠による施工トラブルを防止するため、施工計画の時点で考慮すべき主要な事項とその考え方を以下に示した。

① 打重ね時間間隔について

コンクリートの供給能力に応じた適正な打込み区画、順序を計画することがトラブル防止の基本となる。これにより均等な打重ね時間間隔が保たれ、引込みなどのトラブル防止につながる。ただし、計画にあたってはコールドジョイントを発生させない配慮が必要である。コールドジョイント防止のための許容打重ね時間間隔については、参考資料1、2に示されているので参照されたい。

② 噴出し幅について

噴出し幅の確保は、再振動時によるコンクリートの引込みを防止するための措置である。本工事では30cm以上としたが、スランプがさらに大きい場合にはこれ以上の幅が必要といえる。噴出し幅をどの程度とするかは、参考文献2に示されている「バイブレータによる振動の影響範囲」が目安になる。

③ コンクリート仕様について

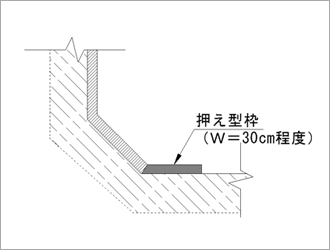

鉄筋やシースなどが交錯しバイブレータによる締固めが困難と判断されるケースでは、流動化剤や高流動コンクリートの使用が考えられる。ただし、この場合にはコンクリートの噴出し幅による制御は困難なため、押え型枠(図3)の利用や下フランジを先行して打込むなどの対策が必要となる。また、実寸供試体による検証実験も推奨される。

1. 土木学会、2012年制定コンクリート標準示方書【施工編】、p115

2. 土木学会、コンクリートライブラリー103号【コンクリート構造物におけるコールドジョイント問題と対策】pp51-59、pp143-147、pp95-96

編集委員会では、現場で起こりうる失敗をわかりやすく体系的に理解できるよう事例の形で解説しています。みなさんの経験やご意見をお聞かせください。

- 2018/12/25

- プレキャストコンクリート製アーチカルバートに発生したひび割れ

- 2018/03/29

- 高流動コンクリートのポンプ圧送時に輸送管が破裂

- 2017/12/25

- コンクリートのコテ仕上げ面に発生した亀甲状の微細ひび割れ

現場の失敗と対策

- 2026/02/02

- 基礎工事 3)既製杭 根固め部の施工不良による支持力不足

インフラ温故知新

- 2026/02/02

- vol.7 大阪と日本のインフラ 炭鉱

今月の一冊

-

2026/02/02

『桃太郎がやってくる ~どうなる鬼ヶ島⁉~』

土木・建築、独自開発のパワーブレンダー工法による地盤改良事業などを手掛ける加藤建設(愛知県蟹江町)が、「建設業をあこがれの職業No.1へ」との思いで、社員のアイデアを形にした...