![]() 打設中(コンクリートの特性とクラック)

打設中(コンクリートの特性とクラック)

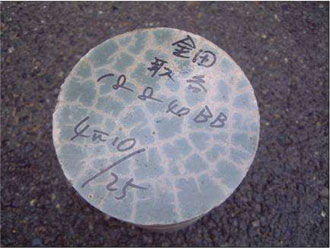

コンクリートのコテ仕上げ面に発生した

亀甲状の微細ひび割れ

2017/12/25

工事の概要とトラブルの内容

原因と対処方法

一般に、コンクリート仕上げ面に亀甲状の微細ひび割れが発生する原因としては、コンクリート打込み直後の急激な乾燥によって生ずるプラスチック収縮ひび割れがある。当該構造物の場合にはコンクリート打込み翌日にはひび割れの発生が認められなかったことより、プラスチック収縮ひび割れではないと判断した。

使用したコンクリートの種類は「普通21-8-40-BB」であり、水セメント比は57%、セメント種類は高炉セメントB種である。高炉セメントに含まれる高炉スラグが水和反応すると、青みがかかった色調を示すが、一般には、空気中(酸化性雰囲気中)に暴露されると次第に消失する。当該構造物の仕上げ面の青みが消失していない原因としては、

●湛水養生が十分に行われており空気に接していない

●仕上げ面のセメントペースト量が多い

の2点が考えられた。特に、当該コンクリート構造物の仕上げ面はかなり平滑であることから、締固めおよびコテ仕上げを入念に行った様子が推察でき、表層部分にペースト分が非常に多い傾向が観察により認められた。

仕上げ面に微細な亀甲状のひび割れが発生した原因としては、表層のセメントペースト分が過多になり、その自己収縮によるものではないかと推測した。セメントペーストおよびコンクリートの体積変化には、乾燥収縮や自己収縮がある。乾燥収縮はセメントと反応していない余剰な水分が空気中に逸散することによって収縮する現象である。一方、自己収縮は、セメントと水が反応して硬化する際に、化学反応により体積が減少して収縮が生ずる現象である。この自己収縮は、セメント量の多い高強度コンクリートや高流動コンクリートで大きいことが知られている。また、既往の研究例1)より、高炉セメントは普通セメントや中庸熱セメント等の他のセメントより自己収縮が大きいこと、骨材の体積の割合が少なくなるにつれて自己収縮が大きくなることが知られている。このように当該ひび割れは、高炉スラグを含んだセメントペーストが締固め過多によって表層付近に多く上昇し、その自己収縮によって発生したものと推察した。

同様の事例を写真2に示す。これは、高炉セメントを使用したセメントペーストで圧縮強度試験用供試体の端面をキャッピングした場合の事例であり、当該構造物と同様、極微細な亀甲状のひび割れが発生している。

発生した亀甲状のひび割れは、極微細であったことから、構造物の耐久性に対して悪影響を及ぼすことはないと考えられ、発注者の了承を得て、補修などの事後対策は特に行わなかった。

同様の失敗をしないための事前検討・準備、施工時の留意事項等

今回の事例のように、コンクリートの自己収縮によって仕上げ面に亀甲状の微細ひび割れを発生させないためには下記のようなことに留意して施工することが望ましい。

(1)材料分離の少ないワーカビリティーの良いコンクリートを使用する。

(2)内部振動機による締固め過多によってセメントペースト分を過度に上昇させないように留意する。

(3)表面仕上げの作業は、セメントペーストを過度に上昇させないようできるだけ速やかに行うようにする。

(4)自己収縮の大きいセメント、混和材(高炉スラグ粉末)および高強度コンクリートや高流動コンクリートを使用する場合には、上記事項に対して特に留意する必要がある。

なお、自己収縮を小さくする方法としては、コンクリートに収縮低減材を混和したり、仕上げ表面に塗布する方法もあるので参考にするとよい。

1)田澤栄一、宮澤伸吾:セメント系材料の自己収縮に及ぼす結合材および配合の影響、土木学会論文集、No.502/Ⅴ-25、pp.43-52、1994.11

編集委員会では、現場で起こりうる失敗をわかりやすく体系的に理解できるよう事例の形で解説しています。みなさんの経験やご意見をお聞かせください。

- 2018/12/25

- プレキャストコンクリート製アーチカルバートに発生したひび割れ

- 2018/03/29

- 高流動コンクリートのポンプ圧送時に輸送管が破裂

- 2017/12/25

- コンクリートのコテ仕上げ面に発生した亀甲状の微細ひび割れ

現場の失敗と対策

- 2026/02/02

- 基礎工事 3)既製杭 根固め部の施工不良による支持力不足

インフラ温故知新

- 2026/02/02

- vol.7 大阪と日本のインフラ 炭鉱

今月の一冊

-

2026/02/02

『桃太郎がやってくる ~どうなる鬼ヶ島⁉~』

土木・建築、独自開発のパワーブレンダー工法による地盤改良事業などを手掛ける加藤建設(愛知県蟹江町)が、「建設業をあこがれの職業No.1へ」との思いで、社員のアイデアを形にした...