![]() 打設中(締固め)

打設中(締固め)

止水板の下に空気だまり

2014/09/29

工事の概要とトラブルの内容

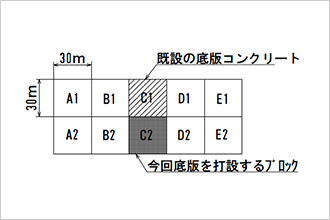

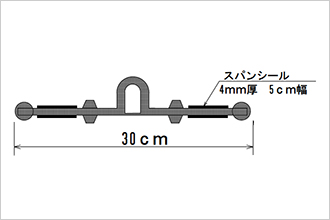

30m×30m×高さ1.2mの配水池の下床コンクリートを打設した。全体で10池あるうち(図1)、今回は二つ目の池である。隣接する一つ目の池の底版コンクリートはすでに打設されていて、池間はエキスパンションジョイント(EXPJ)構造になっている。打込み区画の3辺には、中間の高さに加硫ゴム製の止水板(図2)が設置されていて、半分の幅150mmが見えている。コンクリートの数量は1080m3であり、2層に分け、3台のポンプ車で打設する。

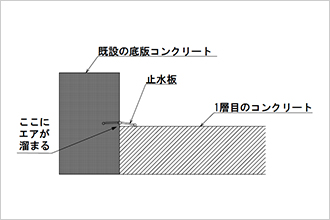

半分近く、コンクリートが打設されたころ、発注者側の監督員が生コンの打設作業の中断を求めた。理由は、このまま打設すると止水板の下にエア溜まりができ、止水性が損なわれるというものであった。(図3)

原因と対処方法

トラブルが起きる前の警告であり、だれも気づかずにコンクリートの打設を続けていたら、耐久性が劣る構造物ができあがるところだった。

指摘は納得できたので、その場ですぐに対策を指示した。具体的には端部に生コンを足し、バイブレータをかけることで、生コンを盛り上げ、止水板の下にしっかり生コンを充満させた。その後、生コンを止水板の上側に被せることにした。

施工業者の監督員が予知していなかったのだから、当然、作業手順書には書かれていない。このため、次の作業に備え、次項で述べるように作業手順も見直しした。

同様の失敗をしないための事前検討・準備、施工時の留意事項等

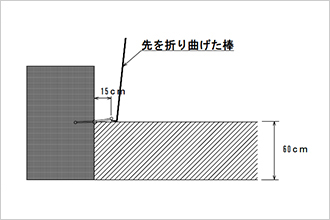

底版の一層目のコンクリートは止水板の下まで盛り上げることにした。さらに、鉄筋棒の先端を折り曲げた治具を製作し、止水板を持ち上げる作業に使用することにした。コンクリートを止水板の下まで満たしたら、止水板を棒で持ち上げ、上下に揺らして止水板の下のエアを追い出す。(図4)ある程度硬化した後、2層目を重ね継ぐ。これを作業手順として、作業員に対する教育を徹底することにした。

似たような事例として、ハンチ部の型枠や蓋型枠で被われた箇所の空気あばたがあげられるが、これらと異なり、簡単な治具でカバーしているものをめくることが可能なため、確実にエアを抜くことができる。

編集委員会では、現場で起こりうる失敗をわかりやすく体系的に理解できるよう事例の形で解説しています。みなさんの経験やご意見をお聞かせください。

現場の失敗と対策

- 2026/02/02

- 基礎工事 3)既製杭 根固め部の施工不良による支持力不足

インフラ温故知新

- 2026/02/02

- vol.7 大阪と日本のインフラ 炭鉱

今月の一冊

-

2026/02/02

『桃太郎がやってくる ~どうなる鬼ヶ島⁉~』

土木・建築、独自開発のパワーブレンダー工法による地盤改良事業などを手掛ける加藤建設(愛知県蟹江町)が、「建設業をあこがれの職業No.1へ」との思いで、社員のアイデアを形にした...