![]() 打設中(締固め)

打設中(締固め)

バイブレータのかけ忘れでジャンカが発生

2018/06/28

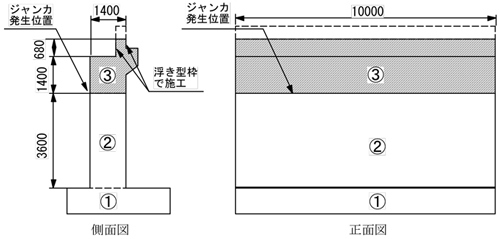

工事の概要とトラブルの内容

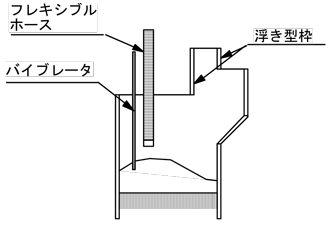

11月、県道の改良工事で、道路橋の橋台のコンクリートを打込んだ。図1に示すリフト割の③で示す壁の最上部である。山間部の現場であり、コンクリートポンプ車の手配を考慮して、一体でコンクリートを打込むことにした。浮き型枠を使用しているため、時間15m3とゆっくりしたペースで打込んだ。コンクリートの現場受入れ試験でのスランプ値は10cmである。また、1層あたり40cmで打込み、締固めに使用した棒状バイブレータは2台である。

1週間後、型枠を外してみると、壁②との境にジャンカが発生していた(写真1)。そこ以外のコンクリートは、良く締まっていたので、非常に残念であった。

原因と対処方法

翌日、コンクリートの打込みに関わった作業員を集め、反省会を開いた。「一生懸命、バイブレータをかけたのに。」という発言があったが、ジャンカの原因は、だれが見ても分かるように、棒状バイブレータがかかっていなかったためである。職長は木槌で型枠の外側を軽打していたそうだ。

原因を特定することはできなかったが、ジャンカは、以下に示す2つのメカニズムのうちどちらかで発生したと考えられた。

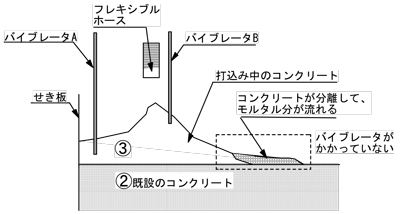

【CASE1】コンクリートの流動による材料分離

2台の棒状バイブレータの役割は次のようであった。1台の棒状バイブレータBはポンプ車のフレキシブルホースから吐出され、筒先の下方で山になるコンクリートを崩すことに専念して用い、他のバイブレータAは打込んだコンクリートの締固めに用いていた。なおコンクリートの横移動を抑えるため、流れていくコンクリートにはバイブレータをかけていない。おそらく流れたコンクリートは分離して、モルタル分が先送りされたのではないかと推察された。

次の段階としてポンプの筒先を移動し、コンクリートを打込んだが、棒状バイブレータの振動は当初流れたコンクリートまで達していなかったと思われる。

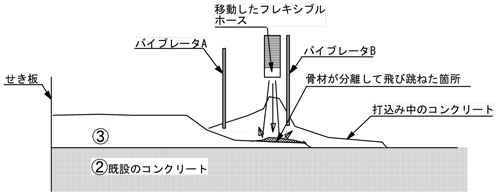

【CASE2】段取り替えしたフレキシブルホースから骨材の落下

打込み位置の段取り替えの際、流れたコンクリートの上に、フレキシブルホース内に残っているコンクリートのうち骨材が先行して落下したか、出始めのコンクリートが型枠内を落下中に鉄筋に当たり材料分離を起こし、それがコンクリートの表面に積もって、ジャンカを形成したとも考えられた。さらに写真1をよく見ると、セパレータも骨材の分離の原因になっていたようにも思われる。

なおジャンカは壁の表面だけだったので、対処方法としてポリマーセメントモルタルにより、コテ仕上げで修復した。

同様の失敗をしないための事前検討・準備

ジャンカが発生する箇所の多くは、硬化したコンクリート(今回は図1の②)との打継ぎ部またはその近傍であることが多い。そこで、

・棒状バイブレータの締固め忘れの箇所がないように、一層目(30cm~50cm程度)の打込みが完了するまで、締固め作業は作業員だけにまかせるのではなく、職長または現場監督の指示のもとで行う。

・職長が木槌で打継部の型枠を軽打する代わりに、型枠振動機を取り付けるのも有効である。これで、職長はコンクリート打込み作業全体を俯瞰できる。

・流れたコンクリートの上に次のコンクリートを打ち重ねる状況も、示方書で規定している「コンクリートの打重ね」と考え、棒状バイブレータを下層のコンクリートに10cm程度挿入する。

・可能ならば1層目のコンクリートの打込みは、フレキシブルホースを打込み面まで下げて、折り曲げ、筒先を水平に向けて行うのが良い。

加えて以下の2点は、2017年制定のコンクリート標準示方書【施工編】に示されており、これらも遵守することで、ジャンカの発生はかなり抑えられる。

・棒状バイブレータは材料分離の原因となる横移動を目的に使用してはならない。

・コンクリートの吐出口から打込み面までの落下高さは1.5m以下とする。

編集委員会では、現場で起こりうる失敗をわかりやすく体系的に理解できるよう事例の形で解説しています。みなさんの経験やご意見をお聞かせください。

現場の失敗と対策

- 2026/02/02

- 基礎工事 3)既製杭 根固め部の施工不良による支持力不足

インフラ温故知新

- 2026/02/02

- vol.7 大阪と日本のインフラ 炭鉱

今月の一冊

-

2026/02/02

『桃太郎がやってくる ~どうなる鬼ヶ島⁉~』

土木・建築、独自開発のパワーブレンダー工法による地盤改良事業などを手掛ける加藤建設(愛知県蟹江町)が、「建設業をあこがれの職業No.1へ」との思いで、社員のアイデアを形にした...