![]() 打設後(養生)

打設後(養生)

風による収縮ひびわれ

2013/12/20

工事の概要とトラブルの内容

3月、よく晴れた日に高架橋のスラブコンクリートを打設した。春一番と呼ばれる風の強い日だった。

コンクリートの打設後、左官工のコテ押さえ、ほうき目仕上げが終わるのを待って、養生シートを敷き詰め、散水した。

翌朝、コンクリート打設箇所を点検すると、養生シートは風でまくり上げられ、露出したコンクリート表面には微細(幅0.1mm、長さ30mmから80mm程度)で不規則なクラックが多数、見られた。クラックの発生した箇所は、コンクリートの打ち上がるのが早かった箇所に限られた。

原因と対処方法

前日の作業手順を反省すると、最初にコンクリートが打ちあがった箇所は、1時間も養生せずに放置していたこととなっていた。このため、春の日差しと強風により、コンクリートの表面からコンクリート中の水分が急激に蒸発し、コンクリート表面が乾燥したことが原因と考えられた。乾燥収縮である。

この工事でも打設後に湿潤養生を行っているのだが、タイミングに対する配慮が欠けていた。養生というといかに湿潤に保つかだけを考えがちだが、風に対する養生も重要である。できるだけすみやかに打ち込み終了箇所が風に当たらないようにシートなどで覆って養生しなくてはいけない。

幅0.1mm程度のクラックなので構造体としての対応は必要ないと考えたが、美観上の問題として簡易な補修を行った。今ならセメント補修スプレーなどを用いるのだろうが、当時はハンマーでクラックをつぶし、セメントミルクを刷毛で塗り、再度、湿潤養生を行った。これにより色むらも無く、クラックも分からなくなった。

同様の失敗をしないための事前検討・準備

吹くかどうかわからない風の対策として、大掛かりな風除けシートなどの設備は現実的ではない。だからといって、左官工が均したあとから追いかけて養生マットを敷設し始めると左官工の仕事が追われるようで良くない。このような場合、コンクリートの表面が乾燥するのを防ぐため膜養生剤の使用が有効である。作業員に噴霧器を背負わせ、左官仕上げの終わった箇所から撒いて行く。

膜養生剤としては油脂系と樹脂系のタイプなど種々あるので、あらかじめ使用量や施工方法等を信頼できる資料あるいは試験によって確認しておく必要がある。

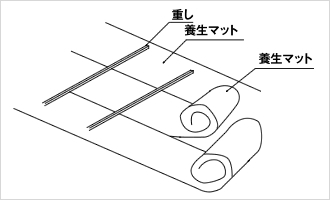

左官仕上げ終了後、全面的に湿布を行う。散水後の養生マットは水を含んで重くなり、風に対してもめくれたりしないが、乾いてきて軽くなるとめくれたり飛んだりするので注意が必要である。これを防ぐためには、養生マットの上に単管パイプなどをならべて重しにすると良い。(図1)

コンクリート標準仕様書では、日平均15℃以上の場合、普通ポルトランドセメントを使用したコンクリート構造物は5日間の湿潤養生が要求されている。5日間湿潤に保つことは容易ではない。湿潤養生の方法として、型枠を数cm高くして、水を貯める方法(湛水)が有効であるが、スラブ面が傾斜するなど水が貯まらない場合、スプリンクラーを使用(散水)すると良い。

編集委員会では、現場で起こりうる失敗をわかりやすく体系的に理解できるよう事例の形で解説しています。みなさんの経験やご意見をお聞かせください。

現場の失敗と対策

- 2026/02/02

- 基礎工事 3)既製杭 根固め部の施工不良による支持力不足

インフラ温故知新

- 2026/02/02

- vol.7 大阪と日本のインフラ 炭鉱

今月の一冊

-

2026/02/02

『桃太郎がやってくる ~どうなる鬼ヶ島⁉~』

土木・建築、独自開発のパワーブレンダー工法による地盤改良事業などを手掛ける加藤建設(愛知県蟹江町)が、「建設業をあこがれの職業No.1へ」との思いで、社員のアイデアを形にした...