![]() 打設準備(型枠・鉄筋組立等)

打設準備(型枠・鉄筋組立等)

あと1m3 で支持地盤が陥没

2017/03/31

工事の概要とトラブルの内容

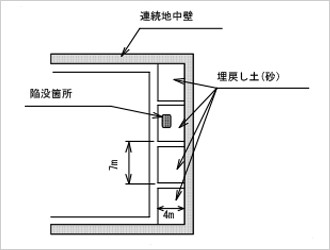

地下2階構造の下水道ポンプ所を構築する工事であり、山留として連続地中壁で囲われている。

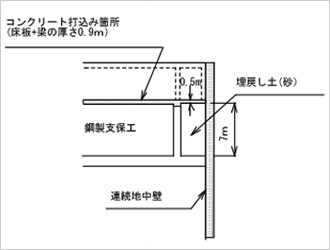

地下2階の壁を構築後、一部に壁と連続地中壁の間の不要な空間を発生土で埋戻し、地下1階の下床(厚さ0.5m)コンクリートを打込むという工程である(図1、図2)。埋戻しには現場で発生した砂を使用した。埋戻し土の投入はクラムシェルで行い、まき出し厚1mごとにハンドローラで転圧した。埋戻し後、均しコンクリートを打込み、その上に地下一階の下床版鉄筋を組み立てた。

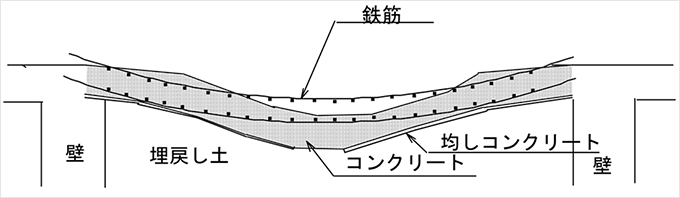

地下一階の下床版コンクリートを打ち込んだところ、あと1m3というところで、打ち込んだコンクリートが沈下し、鉄筋も引きずり込まれ、不ぞろいになってしまった(図3)。

原因と対処方法

陥没の原因は、埋戻した砂の転圧が不十分で地耐力が不足したため、下床版コンクリートの重量に耐えられず、埋戻し土全体が沈下したものと思われる。

ただちに鉄筋工を呼び、不ぞろいになった鉄筋を修正した。沈下したコンクリートが硬化し、それが新たに打ち足すコンクリートの自重に耐えることを期待して30分程度の時間を置いてから、慎重にコンクリートを打込み、仕上げることができた。夏期だったので、沈下した部分のコンクリートの硬化が早かったことで、トラブルが発生し、ポンプ車がコンクリート圧送を中断してから再開するまでの待ち時間も少なく、大掛かりな復旧工事にならなくて済んだ。

同様の失敗をしないための事前検討・準備

埋戻し土に対し、締固め密度の管理を要求されるわけではなかったが、1層30cm毎に転圧するとか、締固めにくい壁面の付近はタンパ等を用いて入念に締め固めるなど気を使うべきであった。

今後、連続地中壁の内側を埋め戻すといった事例は少ないと思うが、同様のケースとして、高架橋などの型枠支保工が地上から組み立てられる場合、柱や壁回りの埋戻し土に対して、道路の路床盛土と同程度の管理をすべきであると痛感した。

編集委員会では、現場で起こりうる失敗をわかりやすく体系的に理解できるよう事例の形で解説しています。みなさんの経験やご意見をお聞かせください。

現場の失敗と対策

- 2026/02/02

- 基礎工事 3)既製杭 根固め部の施工不良による支持力不足

インフラ温故知新

- 2026/02/02

- vol.7 大阪と日本のインフラ 炭鉱

今月の一冊

-

2026/02/02

『桃太郎がやってくる ~どうなる鬼ヶ島⁉~』

土木・建築、独自開発のパワーブレンダー工法による地盤改良事業などを手掛ける加藤建設(愛知県蟹江町)が、「建設業をあこがれの職業No.1へ」との思いで、社員のアイデアを形にした...