![]() 4)山留め他

4)山留め他

下水工事で土砂崩壊、

地山の過大評価で掘削先行のミス

2016/05/30

工事の概要とトラブルの内容

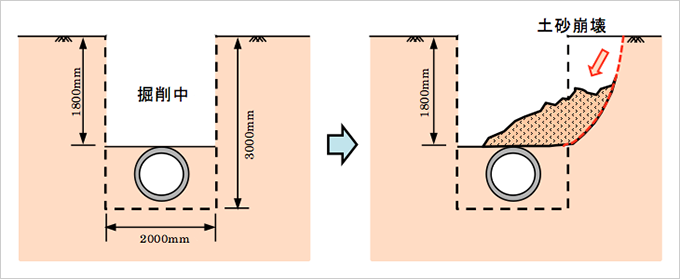

下水管の更新工事で、幅2m、深さ3m、延長約500mの掘削作業を開始した。はじめに下水管の位置確認のために、バックホウで深さ1.8m程度の掘削を行ったところ、地山は非常に良好であり、垂直に自立した壁面を保ちながら容易に掘削することができた。そこで、山留め支保工(簡易建込み土留め)が効率良く設置できるように、そのまま延長方向に5mほど掘り進めた。そして昼休みをはさんで、土留め支保工の設置作業を開始しようとした時に、大きな土砂崩壊が発生した(図1)。

幸いにも掘削溝の中には人が入っていなかったので人的被害には至らなかったが、一歩間違えれば重大災害につながりかねないトラブルであった。

原因と対処方法

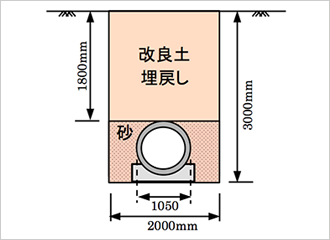

土砂崩壊のトラブルを招いた原因は、地山の状態が良いので2m未満の深さであれば自立可能と思い込んでしまった判断ミスであるといえる。実は地盤をよく調べてみると、既設の下水管敷設工事において、液状化対策として比較的貧配合のセメント改良土による埋戻しが行われていたことが分かった(図2)。そして、試掘を行った範囲の外側は比較的ゆるい砂質土であった。しかも工事の前日に雨が降ったため、周辺地盤は水をたっぷり含んで崩れ易い状態になっていた。

同様の失敗をしないための事前検討・準備、施工時の留意事項等

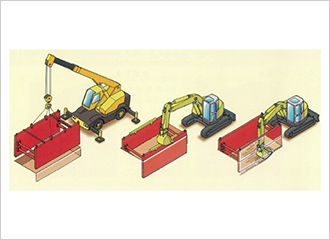

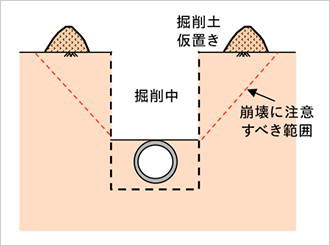

今回のトラブル事例は、掘削中の土の見た目や、ごく狭い範囲の情報だけで地山の状態を安易に判断してしまったところに大きな問題がある。上下水道などの埋設工事では掘削作業中の土砂崩壊の事故が多い。もちろん事前調査による情報収集も大切であるが、地盤を垂直に掘る場合には土壁面が崩壊し易いので、深さに関係なく土留め支保工を適切に設置する必要がある。そして、選定した土留め工法に応じた適切な作業計画を作成してから工事に着手する。土留め支保工の組立中や切梁の盛替中など、土壁面が不安定な状態になるときには作業員が溝内に入らなくてもすむように作業計画を立てることが肝要である。むろん、溝の周辺に掘削土砂を仮置きして土圧を増大させたり(図4)、ダンプトラックが近寄るといった危険な作業は行ってはならない。

編集委員会では、現場で起こりうる失敗をわかりやすく体系的に理解できるよう事例の形で解説しています。みなさんの経験やご意見をお聞かせください。

現場の失敗と対策

- 2026/02/02

- 基礎工事 3)既製杭 根固め部の施工不良による支持力不足

インフラ温故知新

- 2026/02/02

- vol.7 大阪と日本のインフラ 炭鉱

今月の一冊

-

2026/02/02

『桃太郎がやってくる ~どうなる鬼ヶ島⁉~』

土木・建築、独自開発のパワーブレンダー工法による地盤改良事業などを手掛ける加藤建設(愛知県蟹江町)が、「建設業をあこがれの職業No.1へ」との思いで、社員のアイデアを形にした...