集合住宅編

第24回 塗装工事

2016/11/29

集合住宅建設における工事監理者の業務を主体とした「現場監理の達人 集合住宅編」では、全37回にわたり工種ごとの工事監理のポイントについて、専門用語の解説や事例写真を使いわかり易く解説しています。工種別のチェックリストもPDF 形式でダウンロードできますので、ぜひ業務に活用ください。

ここでの監理者の心構え

塗装工事は性能と出来栄えの現場監理があります。性能については、下地処理の状態、塗料の種類、塗り厚さ、塗り回数などがあります。塗り厚さについては、塗料の数量(塗り面積に対する塗布量から材料使用量を算出)を確認します。出来栄えについては、塗り厚さが薄いので、下地の小さな凹凸が仕上げ面に表れるため、下地処理が重要です。仕上った塗装面の色調、塗りむらなどのチェックもします。

塗装の種類や性能などの仕様は設計図書で定められていますが、一般に色は現場監理で色見本や塗り見本などで決定します。色見本などで客観的に確認しないと、後でイメージの違いとして問題になることがあります。特に面積が大きい箇所、屋外と屋内の違いなどによって、色のイメージが変わることがあるので、外壁などでは大きい見本を実際に使われる場所に並べて決定することも行われています。

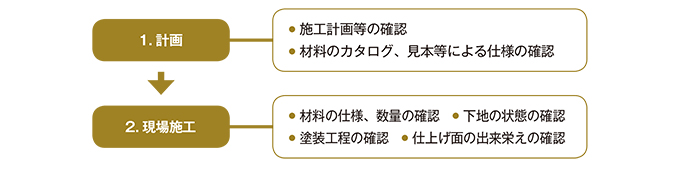

塗装工事の監理フローの概要は、次のようになります。

1.塗装工事

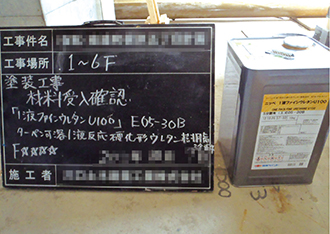

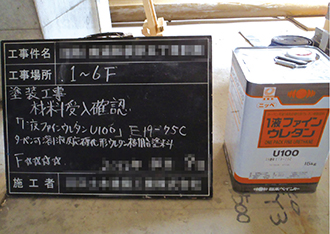

材料の受入確認では、製品名、種類、品番、色番号、製造年月日、ホルムアルデヒドのグレード、数量、防火材料の指定のある場合は材料の認定番号などを確認します。

仕上げは下地処理の状態に左右されます。汚れは取り除き、下地の凹凸が仕上げに表れますので下地を平滑にします。下地がコンクリートやモルタルの場合には、乾燥状態を確認します。

2.吹付工事

吹付工事はコンプレッサーを使って塗装を壁面に吹き付けて塗装する工事です。吹付は塗料が飛散し、自動車等への付着、臭いの発生により近隣苦情につながることがあります。環境に配慮して、ローラーにより模様をつくる工法も活用されています。

- ①材料の受入確認

材料の受入確認では、製品名、種類、品番、色番号、製造年月日、ホルムアルデヒドのグレード、数量などを確認します。

- ②下地作成

下地の良否が仕上げの良否を決めるので、下地は精度よく平滑に仕上げておくことが重要です。

- 材料の受入確認

搬入された塗装材料は、シーラー(下塗り材)、リシン吹付材、弾性吹付材です。

- 下地作成

コンクリートに左官が補修材を薄く塗って塗装下地をつくります。下地の形状がそのまま塗装仕上げに表れるので、躯体コンクリートを打設する段階の精度管理が重要になります。

シーラーは、下地と吹付材を接着させる接着剤のような役割をします。

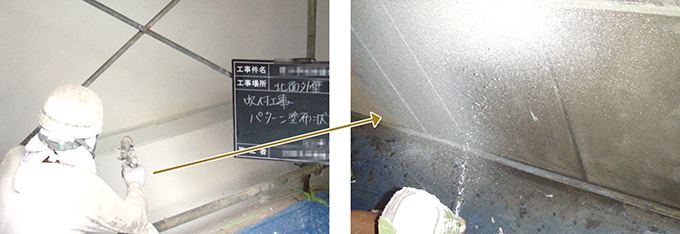

模様をつくるための材料を吹付けています。現場では「玉を吹く」という言い方もしています。模様が厚いほど、下地の小さな不陸などが隠れます。監理者は模様の形状や吹きむらがないことを確認します。

- パターンの吹付①

- パターンの吹付②

パターンを吹付けています。

スプレーガンから吹付材が噴き出している状況です。

「塗装工事の確認」ができるチェックリストをダウンロード

-

2017/12/25

集合住宅編 第37回

おわりに約3年間にわたり連載してきた...

-

2017/11/29

集合住宅編 第36回

昇降機等工事設計者は設計図書作成時に...

-

2017/10/30

集合住宅編 第35回

給排水衛生設備工事、空調換気設備工事-5設備工事は大きく電気設備工事...

現場の失敗と対策

- 2026/02/02

- 基礎工事 3)既製杭 根固め部の施工不良による支持力不足

インフラ温故知新

- 2026/02/02

- vol.7 大阪と日本のインフラ 炭鉱

今月の一冊

-

2026/02/02

『桃太郎がやってくる ~どうなる鬼ヶ島⁉~』

土木・建築、独自開発のパワーブレンダー工法による地盤改良事業などを手掛ける加藤建設(愛知県蟹江町)が、「建設業をあこがれの職業No.1へ」との思いで、社員のアイデアを形にした...