集合住宅編

第37回 おわりに

2017/12/25

集合住宅建設における工事監理者の業務を主体とした「現場監理の達人 集合住宅編」では、全37回にわたり工種ごとの工事監理のポイントについて、専門用語の解説や事例写真を使いわかり易く解説しています。工種別の工事監理ガイドラインもPDF形式でダウンロードできますので、ぜひ業務に活用ください。

ここでの監理者の心構え

約3年間にわたり連載してきた「現場監理の達人 集合住宅編」は今回をもって終了となります。このシリーズは「国交省平成21年9月通知『工事ガイドライン』」「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」などを活用して、工種ごとの仕事の流れや監理ポイントなどを説明してきました。最終回にあたり、監理者の現場監理で特に重要なポイントを振り返ります。

第3回仮設工事…現地で建物の位置の承認

監理者は設計図書通りに建物が施工されていることを確認することが基本的な業務ですが、実際の現場において設計図書通りに施工してよいかどうかの判断をすることも必要です。

工事に着手する前に、実際の敷地に建物の輪郭を出して、敷地境界線・道路境界線からの離れや近隣の状況などを確認し、建物の配置を承認します。また、敷地のGL±0の位置及び建物の1SL(1階のスラブレベル)までの寸法を確認し、承認します。

建物の配置とレベルが確定したら、施工者は建物の基準となる通り芯とレベルの基準を、敷地外の動かない箇所に移しておきます。

建物の配置を確認し、建物の基準となる通り芯の墨を、道路に移して逃げ墨としています。施工中に建物の基準墨が不明確になったときに、逃げ墨から基準墨を出します。

設計GL(レベルの基準)を確認し、そのレベルの基準を電柱に移しています。重機の作業などで敷地内のレベルの基準が動いても、電柱のレベル墨から確認することができます。

第5回地業工事…支持層の確認

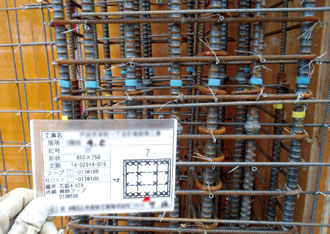

第7回鉄筋工事-2…配筋検査

第9回コンクリート工事-1…生コンの受入検査

第12回鉄骨工事-1…鉄骨の製品検査

第13回鉄骨工事-2…本締めの確認

第15回防水工事

第17回タイル工事…出来栄え、接着力

第26回内装工事-2…出来栄え、ホルムアルデヒド放散量

おわりに

今回で現場監理の達人『集合住宅編』は最終回を迎えますが、読者の皆さまには約3年間にわたり、ご愛読いただきありがとうございました。

私はゼネコンの現場監督(受注者側)、不動産会社の現場監理(発注者側)の両方を経験し、その後コンサルタントとして全国の建設会社に、現場代理人研修や人材育成制度作りなどの支援をしています。若手社員と話す機会も多々あり、価値観が変わったなと感じることがしばしばあります。一方、「建設物が形になっていくことに感動した」という話もよく聞き、建設業のやり甲斐はいつまでも変わらないものだと感じています。

建設業は請負契約であり、契約時には建設物はありません。設計図書には完成した姿が描かれていますが、それをつくっていくプロセスによって良いものになったり、不具合が発生したりします。建設物の品質は、それを施工管理・工事監理する人たちの能力次第とも言えます。

この現場監理の達人『集合住宅編』が建設業に関わる人たちの参考となり、建設業に興味を持ち、品質管理についてさらに学ぶきっかけになっていただければ、大変うれしく思います。長い間ありがとうございました。

-

2017/12/25

集合住宅編 第37回

おわりに約3年間にわたり連載してきた...

-

2017/11/29

集合住宅編 第36回

昇降機等工事設計者は設計図書作成時に...

-

2017/10/30

集合住宅編 第35回

給排水衛生設備工事、空調換気設備工事-5設備工事は大きく電気設備工事...

現場の失敗と対策

- 2026/02/02

- 基礎工事 3)既製杭 根固め部の施工不良による支持力不足

インフラ温故知新

- 2026/02/02

- vol.7 大阪と日本のインフラ 炭鉱

今月の一冊

-

2026/02/02

『桃太郎がやってくる ~どうなる鬼ヶ島⁉~』

土木・建築、独自開発のパワーブレンダー工法による地盤改良事業などを手掛ける加藤建設(愛知県蟹江町)が、「建設業をあこがれの職業No.1へ」との思いで、社員のアイデアを形にした...