![]() 4)新工法・その他

4)新工法・その他

鋼管ソイルセメント杭の鋼管低止まり

2014/01/29

工事の概要とトラブルの内容

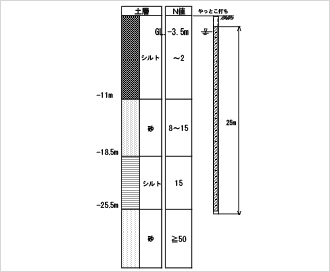

道路橋脚を築造する工事で、鋼管ソイルセメント杭(後沈設方式)を施工した。杭の仕様はφ1200mm、鋼管径φ1000mm、L=25m(掘削長:27m)である。施工地盤は、支持層(砂:N≧50)に達するまでは軟弱な沖積シルト層と沖積砂層の下にN値15程度の硬質のシルト層が7m存在した。地下水位は杭の施工基面-3.5mであった(図-1)。

杭の最終定着時において、鋼管回転圧入用キャップを用いて杭頭高さを所定の設計値+10mmにて停止し、キャップを付けたまま30分程度保持した。杭打機に装備されている荷重計のデータを確認し、杭の沈降が生じないと判断して回転圧入用キャップを外した。H鋼を用いて再度杭頭高さの確認を行い、設計値-10mmであったが、規格値の範囲内(±50mm)に十分収まっていたため、そのまま空掘り部への埋戻しを行った。

すべての杭の施工を完了した後、橋脚の床付掘削を行い杭頭高さの確認を行ったところ、当該の杭の高さが設計の杭頭高さより170mm低いことが判明した。

原因と対処方法

鋼管ソイルセメント杭(後沈設方式)では、鋼管建込み時にソイルセメントが硬化していると沈設不能となるため、セメントスラリーの配合時に遅延剤を加えてソイルセメントの硬化を遅らせる。当該の杭では、杭の回転圧入終了後30分の時点では杭先端部のソイルセメントの硬化が十分でないにもかかわらず、回転キャップを外し空堀部への埋戻しを行ったことにより杭が下がってしまったものと考えられた。杭先端部のソイルセメントの硬化状態の見極めの誤りである。

なお、杭天端が170mm低止まりした杭については、構造計算を実施して問題ないことを確認の上、同一の材質・板厚で鋼管を上部に溶接して継ぎ足すこととした。

同様の失敗をしないための事前検討・準備、施工時の留意事項等

鋼管ソイルセメント杭では、鋼管杭の先端位置からソイルセメントの杭先端固化部までの深さをソイルセメント柱径Dscの0.5倍以上とすることとなっており、施工直後には鋼管杭下端の下側に未固化状態のソイルセメントが存在する。このため、根固め部のソイルセメントが固化して鋼管が下がらないようになるまで、鋼管を保持しておく必要がある。

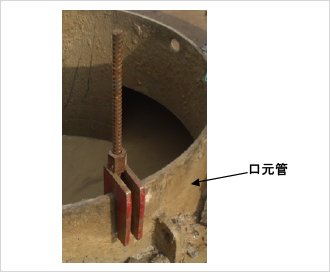

鋼管の保持のための方法としては、ネジ切りしてある鉄筋棒などで、口元管から吊り下げることで鋼管が下がらないようにする方法がある(写真-1)。保持に必要な時間は経験的には1~2時間以上で、ネジを緩めて下がる兆候がないことを確認してから治具を外す。1本の杭における口元管の使用期間が長く必要になるので、事前に口元管を余分に手配するなど、吊下げ措置がとれるように機材を準備しておくとともに、鋼管保持のための作業を施工手順に組み入れて、確実に施工するように留意する。

編集委員会では、現場で起こりうる失敗をわかりやすく体系的に理解できるよう事例の形で解説しています。みなさんの経験やご意見をお聞かせください。

現場の失敗と対策

- 2026/02/02

- 基礎工事 3)既製杭 根固め部の施工不良による支持力不足

インフラ温故知新

- 2026/02/02

- vol.7 大阪と日本のインフラ 炭鉱

今月の一冊

-

2026/02/02

『桃太郎がやってくる ~どうなる鬼ヶ島⁉~』

土木・建築、独自開発のパワーブレンダー工法による地盤改良事業などを手掛ける加藤建設(愛知県蟹江町)が、「建設業をあこがれの職業No.1へ」との思いで、社員のアイデアを形にした...