![]() 打設中(コンクリートの特性とクラック)

打設中(コンクリートの特性とクラック)

目地を跨ぐ金物によるクラックに注意

2015/06/29

工事の概要とトラブルの内容

原因と対処方法

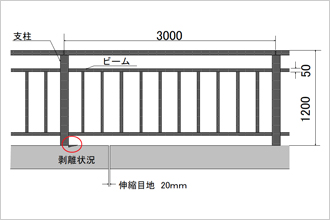

原因はコンクリートの伸縮目地を跨いでいる防護柵が、コンクリートの伸縮を拘束したため、コンクリートが破壊したものと推察された。この原因を力学的に説明すると以下のようになる。

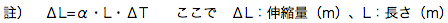

コンクリートの熱膨張係数(線膨張率)は10×10−6(1/°C)であるので、長さ40mのコンクリート床版が40°Cの温度変化を受けると伸縮量は 10×10−6×40m×40℃=0.016m=16mmとなる註)。これに対し、支柱間隔3mの防護柵の伸縮量は1.4mmである(表1)。このため、コンクリート床橋の目地の伸縮量と目地を跨いだ柵の間において、伸縮量に14.6mmの差が生じる。

表1 伸縮量の比較

熱膨張係数 (1/°C) |

長さL (m) |

温度変化ΔT (°C) |

伸縮量ΔL (mm) |

|

|---|---|---|---|---|

| コンクリート橋(4径間) | 10×10−6 * | 40 | 40 | 16 |

| 防護柵(鉄製) | 11.8×10−6 ** | 3 | 40 | 1.4 |

同様の失敗をしないための事前検討・準備

鉄筋コンクリート製の剛性防護柵(壁高欄)では伸縮目地を考慮した設計を行うのが常識であるが、金物防護柵の場合には、伸縮目地の検討を見落としているケースがかなり見受けられる。防護柵に金物を使う場合、設計者の意識の中で二次製品的扱いとなって、桁や床版と比較して十分な配慮がなされないことがあるように思われる。

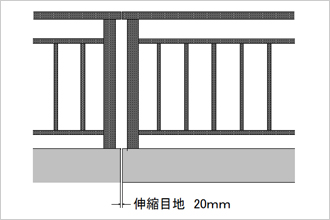

施工者は、このような視点から設計図を疑ってみることも必要である。目地の両側に支柱を設置する(図4)とか、ビームにスリーブが組み込まれ、伸縮変位を吸収できる構造の防護柵になっていなければならない。

*【2002年制定】コンクリート標準示方書〔構造性能照査編〕土木学会3.2.7熱特性

**理科年表 平成27年版

編集委員会では、現場で起こりうる失敗をわかりやすく体系的に理解できるよう事例の形で解説しています。みなさんの経験やご意見をお聞かせください。

- 2018/12/25

- プレキャストコンクリート製アーチカルバートに発生したひび割れ

- 2018/03/29

- 高流動コンクリートのポンプ圧送時に輸送管が破裂

- 2017/12/25

- コンクリートのコテ仕上げ面に発生した亀甲状の微細ひび割れ

現場の失敗と対策

- 2026/02/02

- 基礎工事 3)既製杭 根固め部の施工不良による支持力不足

インフラ温故知新

- 2026/02/02

- vol.7 大阪と日本のインフラ 炭鉱

今月の一冊

-

2026/02/02

『桃太郎がやってくる ~どうなる鬼ヶ島⁉~』

土木・建築、独自開発のパワーブレンダー工法による地盤改良事業などを手掛ける加藤建設(愛知県蟹江町)が、「建設業をあこがれの職業No.1へ」との思いで、社員のアイデアを形にした...