![]() 2)盛土・軟弱地盤

2)盛土・軟弱地盤

深層混合処理工法の地下水閉塞による

盛土の変状

2013/11/20

工事の概要とトラブルの内容

原因と対処方法

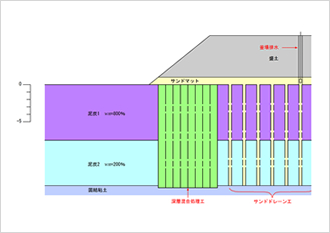

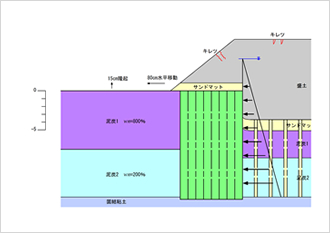

原因究明のため地盤調査を行ったところ、盛土中心位置付近のサンドマットならびに地盤内に40kPaの過剰間隙水圧が発生していた。(図2)その後の観測でも過剰間隙水圧は降雨に敏感に反応、上昇することが確認されたため、緊急対策として径300mmの揚水井戸を設置し、水圧の上昇を抑制した。その後は、降雨時においても変位は発生していない。

変状の原因は、2つの対策工の境界部でサンドマットが切断されたこと、旧地形である狭小沢の地下水がサンドマット内に流入し、さらに盛土両側の改良体のラップ施工による接円配置の深層混合処理工が遮水壁となり過剰間隙水圧が改良体に作用したために変位が発生したと考えられた。

対策工は、揚水井戸による排水でも対策効果は認められたが、事後のメンテナンスに配慮して、過剰間隙水圧による滑動力に対し盛土のり尻に押え盛土を設置し受動土圧を付加する方法を採用した。

同様の失敗をしないための事前検討・準備、施工時の留意事項等

通常、軟弱地盤の安定性は、盛土の完成時に最も低く、その後は、圧密による強度の増加によりさらに安定性が高くなる。今回の事例は、非常に軟弱な盛土基礎地盤の沈下、固化改良体の地下水堰き止めにより、盛土完成後に安定性が低下した事例である。このように対策工の剛性が異なる場合、2つの対策工の境界部では不等沈下が生じることになるので設計上の配慮が必要である。

施工時の留意点としては、釜場排水を停止した後は、地下水位が安定するまで地下水ならびに周辺地盤の変位を観測し、異常がないことを確認してから次の工程へ進むことが必要である。

また、軟弱地盤の施工については通常の構造物構築などとちがって必ずしも計算づくに行かない場合もあることから、施工者として施工方法や施工順序を検討して問題が予見される場合には、施主に設計変更を積極的に提案する姿勢が必要である。この際、事前に周辺地盤での施工実績や類似する対策工の施工事例を収集・参考とすると協議に有効となることも多い。

編集委員会では、現場で起こりうる失敗をわかりやすく体系的に理解できるよう事例の形で解説しています。みなさんの経験やご意見をお聞かせください。

現場の失敗と対策

- 2026/02/02

- 基礎工事 3)既製杭 根固め部の施工不良による支持力不足

インフラ温故知新

- 2026/02/02

- vol.7 大阪と日本のインフラ 炭鉱

今月の一冊

-

2026/02/02

『桃太郎がやってくる ~どうなる鬼ヶ島⁉~』

土木・建築、独自開発のパワーブレンダー工法による地盤改良事業などを手掛ける加藤建設(愛知県蟹江町)が、「建設業をあこがれの職業No.1へ」との思いで、社員のアイデアを形にした...