![]() 2)盛土・軟弱地盤

2)盛土・軟弱地盤

安定はセーフ、でも沈下でアウト

2018/05/30

工事の概要とトラブルの内容

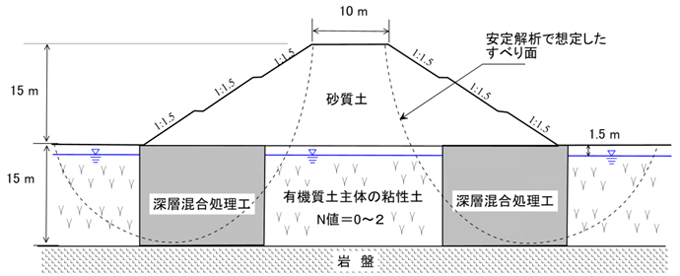

軟弱粘性土が堆積した埋没谷を横断する道路盛土の建設において生じたトラブルである。盛土と基礎地盤の概要を図1に示す。基礎地盤は、N値が0~2と軟弱な有機質土主体の粘性土が約15m堆積し、その下は基盤(凝灰質砂岩)となっている。盛土の標準的な形状は、高さ約15m、のり面勾配1:1.5、3段である。なお、盛土材は砂質土であった。盛土造成により基礎地盤のすべり破壊が想定されたため、盛土のり面直下の地盤を深層混合処理工により地盤改良した。また、地盤の圧密沈下への対応として緩速施工を実施し、残留沈下に対しては嵩上げ処理により対応する計画であった。

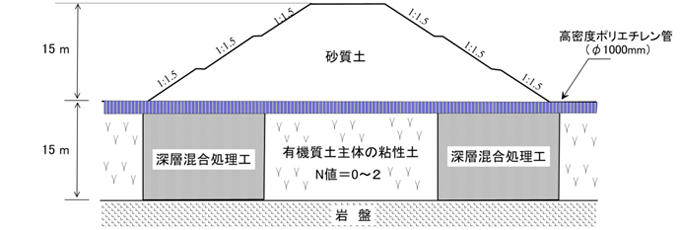

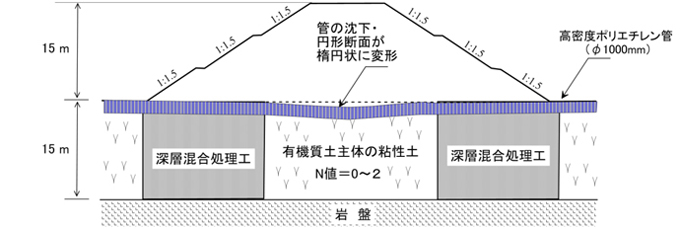

一方、この盛土建設区間のほぼ中央部では、古い用水路を、直径1000mmの埋設管(高密度ポリエチレン管(通称:蛇腹管))に付け替えて、その上に盛土を施工した(図2)。盛土の施工完了直後に管の状況を確認したところ、盛土中央部の直下を中心に管が沈下し(図3)、もとの円形断面が、楕円状に変形している状況が確認できた。

原因と対処方法

トラブルの原因は基礎地盤の不同沈下である。具体的には深層混合処理工による両側の改良部とそれに挟まれる未改良部の剛性の違いにより、剛性が高い改良部は盛土荷重に対しほとんど変形しないのに対し、軟弱な中央の未改良部は盛土荷重により圧密沈下が発生したためである。これにより管に強制変位が作用することで、沈下および断面が変形したものと考えられた。

なお本地点では、盛土天端の沈下が概ね収まってから一部盛土を撤去して、変形した管を取り替えて再度盛土を施工した。それ以降、管の沈下や変形は認められなかった。

同様の失敗をしないための事前検討・準備

軟弱地盤上の盛土の施工では、基礎地盤の安定に加え、圧密による沈下について配慮が必要である。特に盛土直下に埋設物がある場合にはより慎重な検討が求められる。本事例では、施工法の検討段階において、一部区間で暗渠(用水路)を埋設するという情報が関係者間で共有されていなかった。もし情報が事前にわかっていれば、上述の標準的な方法とプレロードを併用する、あるいは未改良部の表層あるいは中層くらいまで追加改良する方法等で沈下を抑制することでトラブルを未然に防ぐことができたものと考えられる。なお、不同沈下については、軟弱地盤の厚さの違いによっても発生するため、層厚の変化も含めた地盤条件の把握も重要である。

また、施工者として設計に疑問がある場合には、施主に問い合わせをして疑問を解決しておく、場合によっては設計変更について協議をすることも必要である。

編集委員会では、現場で起こりうる失敗をわかりやすく体系的に理解できるよう事例の形で解説しています。みなさんの経験やご意見をお聞かせください。

現場の失敗と対策

- 2026/02/02

- 基礎工事 3)既製杭 根固め部の施工不良による支持力不足

インフラ温故知新

- 2026/02/02

- vol.7 大阪と日本のインフラ 炭鉱

今月の一冊

-

2026/02/02

『桃太郎がやってくる ~どうなる鬼ヶ島⁉~』

土木・建築、独自開発のパワーブレンダー工法による地盤改良事業などを手掛ける加藤建設(愛知県蟹江町)が、「建設業をあこがれの職業No.1へ」との思いで、社員のアイデアを形にした...