![]() 1)切土

1)切土

膨潤性粘土鉱物による切土法面の変形

2013/08/20

工事の概要とトラブルの内容

原因と対処方法

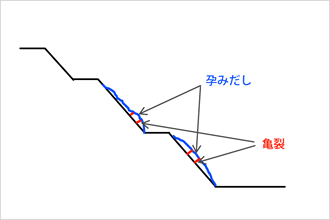

分布する地質は新第三紀の凝灰岩であり、全体的に軟岩の岩級であるため、切土の安定勾配として、1:1.0で安定が保てると判断していた。切土法面で縦断方向に連続した亀裂を詳細に観察すると、凝灰岩が粘土化している状況が確認された。これは、熱水変質を受けた凝灰岩が降雨の影響で膨潤し膨れ上がったことがわかった。

対策工を検討するために、分布する凝灰岩の膨潤圧および膨潤率試験を行ったところ、200kPa程度の膨潤圧を有し、100%程度の膨潤率であることが確認された。

この膨潤による変形を抑えるために、フリーフレーム工にロックボルト工を併用した対策工を実施したところ変状は停止した。

同様の失敗をしないための事前検討・準備

例えば東北地方の凝灰岩は、温泉地も近く熱水変質を受けていることが多い。このような切土法面については、事前の地質調査結果の岩級区分による安定勾配の決定だけではなく、凝灰岩の膨潤性にまで着目した総合的な地質リスクに対しても把握することも必要になる。

事前対策としては、分布する凝灰岩の膨潤特性を把握するためにX線回折や陽イオン交換容量(CEC)の測定を行うほか、膨潤率や膨潤圧を把握するための試験を行っておく必要がある。地質調査報告書をよく確認し、事前に実施していなければ上記試験の実施を発注者に提案することも必要になろう。

実際の施工にあたっては、常に法面の状況観察を行う等、発生する変状を見逃さないことが重要である。

膨潤性による変形は長期化するため、法面保護工の対策のみならず、地下水排除工や地表面の排水工にも配慮し、極力粘土鉱物と地下水との接触をさける配慮も必要である。

今回のように、施工中に確認された変状の場合は早期の対策が実施できるが、膨潤性のある地質状況の存在を把握できていない場合、将来的な法面の安定が確保できず、供用開始後に対策工を施工することになるため、通行止めが生じるとともに、より多くの経費が発生することになるため注意が必要である。

なお本事例では、風化した凝灰岩の例を紹介したが、その他の種々の岩盤の性質と現場で発生しやすい問題をさらに詳しく知りたい場合には以下の文献を参照されたい。

編集委員会では、現場で起こりうる失敗をわかりやすく体系的に理解できるよう事例の形で解説しています。みなさんの経験やご意見をお聞かせください。

現場の失敗と対策

- 2026/02/02

- 基礎工事 3)既製杭 根固め部の施工不良による支持力不足

インフラ温故知新

- 2026/02/02

- vol.7 大阪と日本のインフラ 炭鉱

今月の一冊

-

2026/02/02

『桃太郎がやってくる ~どうなる鬼ヶ島⁉~』

土木・建築、独自開発のパワーブレンダー工法による地盤改良事業などを手掛ける加藤建設(愛知県蟹江町)が、「建設業をあこがれの職業No.1へ」との思いで、社員のアイデアを形にした...