![]() 1)切土

1)切土

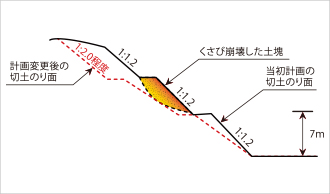

融雪期の切土のり面の小規模なくさび崩壊

2014/05/28

工事の概要とトラブルの内容

原因と対処方法

当該箇所の地質においては、スレーキング性の泥岩であることや泥岩中に粘土化した凝灰岩を挟んでおり、融雪による浸透水によりせん断強度が低下し弱層が形成されたことが素因と考えられた。

誘因としては、①切土による応力解放によるゆるみが発生、②スレーキングによるゆるみの促進、③融雪水による地下水位の上昇が考えられた。

また、当該のり面の反対側は長大切土のり面(流れ盤)ということもあり、綿密な地質調査により地質状況を把握し、さらに施工時の動態観測を行っていた。しかしながら、当該のり面は3段程度の規模ののり面でかつ受け盤であったため、詳細な調査と観測は行っておらず、調査不足も崩壊をまねいた要因の一つと考えられる。

対処方法としては、ボーリング調査、地表、地中の変位計測を行い不安定土塊の規模を把握し、安定解析により対策工法を決定した。具体的には、のり面勾配の変更を実施した結果、その後のり面の変状は見られなかった。

同様の失敗をしないための事前検討・準備、施工時の留意事項等

切土のり面の施工では、事前に当該工事に関連する地質調査報告や近隣工事の施工状況や対策工に関する情報を入手する等して、地質上の問題点を十分把握しておく必要がある。

しかしながら、事前の地質調査が十分でない場合も往々にしてあるので、施工時にのり面に現れる土質・地層について注意深く観察する姿勢も肝要である。今回のように、施工中に粘土化した凝灰岩が発見された場合には、その時点で発注者に崩壊の可能性を指摘し、必要な追加調査を提案するなどの対応が考えられた。また寒冷地の融雪期における切土のり面の崩壊防止対策として、植生が生える前段階においては、広範囲となるが降雪前にのり面をブルーシートなどで養生し、融雪水がのり面へ浸透することを防止する等の予防保全対策の検討も必要であると考える。

のり勾配を緩くする対策は追加の用地買収を伴う場合が多く、地域事情によっては採用できないこともあり得ることに留意すべきである。

編集委員会では、現場で起こりうる失敗をわかりやすく体系的に理解できるよう事例の形で解説しています。みなさんの経験やご意見をお聞かせください。

現場の失敗と対策

- 2026/02/02

- 基礎工事 3)既製杭 根固め部の施工不良による支持力不足

インフラ温故知新

- 2026/02/02

- vol.7 大阪と日本のインフラ 炭鉱

今月の一冊

-

2026/02/02

『桃太郎がやってくる ~どうなる鬼ヶ島⁉~』

土木・建築、独自開発のパワーブレンダー工法による地盤改良事業などを手掛ける加藤建設(愛知県蟹江町)が、「建設業をあこがれの職業No.1へ」との思いで、社員のアイデアを形にした...