![]() 3)既製杭

3)既製杭

回転杭の羽根部の破損

2014/04/24

工事の概要とトラブルの内容

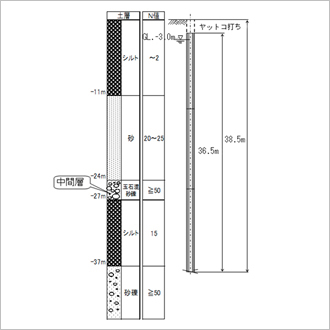

道路橋脚を築造する工事で、回転杭を施工した。杭の仕様はφ1200、羽根径は杭径の1.5倍、杭長は36.5m(貫入長38.5m)である。施工地盤は、上部に軟弱な沖積シルト層と沖積砂層、中間層として玉石混り砂礫層(土質柱状図上の最大礫径200mm)、その下に層厚10mの中位のシルト層を経て支持層(砂礫:N≧50)に達する。地下水位は杭の施工基面-3.0mであった(図-1)。

1橋脚当たり8本の杭のうち、7本目の杭の中間層(玉石混り砂礫層)貫入作業中に、回転トルクが急に下がり杭の貫入ができなくなった。逆回転で杭を引き上げたところ、先端羽根部と軸部との接続箇所での破断が確認された。

原因と対処方法

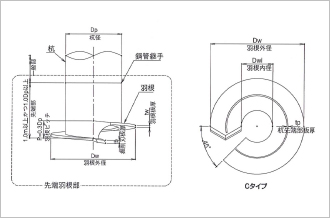

回転杭では、中間層に羽根ピッチ(当該回転杭φ1200の場合1200×0.3=360mm:図-2)を超える礫、玉石等を含む地盤の場合、中間層の礫や玉石等を障害物として取扱い、事前に補助工法により撤去するなどした後、施工することが基本である。当該地盤においては、土質調査上、最大礫径200mmとなっていたことで、補助工法なしで施工可能と判断したものであるが、土質調査ではボーリング径が限られるため、得られた最大礫径を超える転石が存在することは少なからずあることから、今回も想定以上の転石があってこれが悪さをしたと考えられた。

当該の杭については、全回転オールケーシング工法にて転石および地中に残った先端羽根部を撤去埋戻し後、同等の仕様の代替杭を打設した。残り1本の杭についても、打設箇所の転石を全回転オールケーシング工法にて撤去埋戻し後、同一仕様の杭を追加製作して打設した。

同様の失敗をしないための事前検討・準備、施工時の留意事項等

回転杭の施工においては、土質柱状図の記事では中間層に羽根ピッチを上回らない径の玉石や転石となっている場合でも、実際はその3~5倍の転石等があることもあるので、石の密度(単位体積あたりの石の個数)等を考慮し、玉石や転石をかわしたり、羽根の外側に押しやったりすることが可能か否か、施工経験が豊富な技術者を交えて事前に十分な検討を行う必要がある。

また実施工に着手後、中間層の施工に半日~1日以上かかるなど長時間を要する場合においては、トルク制限値以下の回転貫入でも杭本体に高い負荷がかかり杭体の損傷に至る場合があるため、何らかの想定外の事象が発生しているものと判断し、早い段階で対策の検討と実施を行う必要がある。

編集委員会では、現場で起こりうる失敗をわかりやすく体系的に理解できるよう事例の形で解説しています。みなさんの経験やご意見をお聞かせください。

現場の失敗と対策

- 2026/02/02

- 基礎工事 3)既製杭 根固め部の施工不良による支持力不足

インフラ温故知新

- 2026/02/02

- vol.7 大阪と日本のインフラ 炭鉱

今月の一冊

-

2026/02/02

『桃太郎がやってくる ~どうなる鬼ヶ島⁉~』

土木・建築、独自開発のパワーブレンダー工法による地盤改良事業などを手掛ける加藤建設(愛知県蟹江町)が、「建設業をあこがれの職業No.1へ」との思いで、社員のアイデアを形にした...