![]() 1)オールケーシング

1)オールケーシング

オールケーシング工法における

軟弱粘性土での杭径不足

2014/07/29

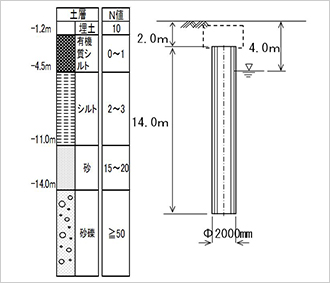

工事の概要とトラブルの内容

鉄道高架橋を築造する工事で、揺動式オールケーシングによる場所打ち杭を施工した。杭の仕様はφ2000mm、L=14.0m(掘削長:16.0m)×12本(1高架橋当たり)である。施工地盤は、GL-1.2mまで埋土、GL-4.5mまではN値0~1の有機質シルト、GL-11.0mまではN値2のシルト、GL-14.0mまではN値15~20の砂、それ以深は砂礫:N≧50の支持層となっていた。地下水位はGL-4mであった(図-1)。

地中梁の施工にあたり床付けレベル(GL-2.4m)まで掘削を行ったところ、設計径に対して杭頭部で杭径の不足した杭が2本判明した。設計径φ2000mmに対して、杭の周長の実測値から換算した杭径は1920mm、1930mmであった。なお、出来高管理基準では杭径は設計径-30mm以上とされている。

原因と対処方法

杭頭部の杭径不足の原因としては、以下のようなことが考えられた。

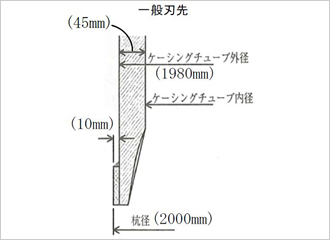

① オールケーシング工法のケーシングチューブは板厚45mmで、カッティングエッジと呼ばれる先端部で刃先が10mm外側に張り出した構造になっている(図-2)。ケーシングを引き抜く際、板厚部分に相当する空隙にコンクリートが充填される前に軟弱なシルト層が入り込んで、杭径が不足した。

② 鉄筋かごの配筋が杭頭部で二重配筋であったため、鉄筋かごの外周部へのコンクリートの充填性が悪かった。

③ 杭頭部周辺の土圧に杭打機の自重が上載荷重として加わり、コンクリートの自重による側圧より杭周辺の土圧が大きくなり、杭径が細くなった。

杭径の不足に対処するため、直径φ4.0mのライナープレートを用いて杭頭から1.5mまで掘下げ、それ以深では杭径が確保されていることを確認した。杭外周のコンクリートを確実にコンクリートの充填ができる幅ではつり取り(40mm以上とした)、杭周囲に型枠を設置して杭と同等のコンクリートで打ち足して補修を行った。

同様の失敗をしないための事前検討・準備、施工時の留意事項等

最新の道路橋示方書では場所打杭の軸方向鉄筋は一重配筋とすることが規定されており、二重配筋に起因する杭頭部の充填不足は解消されてきている。しかし、流動性の低下したコンクリートを打設した場合は、ケーシングを引き抜く際に鉄筋かご外側のコンクリートのみが下がり、杭頭部の出来形不足の原因となることがあるので注意が必要である。

杭頭付近が軟弱粘性土の地盤にオールケーシング工法によって場所打杭を施工する場合、 杭径細りが100mm以上になる場合もある。そのため施工計画時に設計径より100~200mm程度大きいケーシングを使用して施工することを検討することも考えられる。

また、杭頭部のコンクリートの余盛り量を多くしてコンクリートの自重による側圧を大きくすることにより対処する方法もある。

編集委員会では、現場で起こりうる失敗をわかりやすく体系的に理解できるよう事例の形で解説しています。みなさんの経験やご意見をお聞かせください。

現場の失敗と対策

- 2026/02/02

- 基礎工事 3)既製杭 根固め部の施工不良による支持力不足

インフラ温故知新

- 2026/02/02

- vol.7 大阪と日本のインフラ 炭鉱

今月の一冊

-

2026/02/02

『桃太郎がやってくる ~どうなる鬼ヶ島⁉~』

土木・建築、独自開発のパワーブレンダー工法による地盤改良事業などを手掛ける加藤建設(愛知県蟹江町)が、「建設業をあこがれの職業No.1へ」との思いで、社員のアイデアを形にした...