![]() 2)その他の場所打杭

2)その他の場所打杭

大口径アースドリル工法で杭頭に充填不足

2015/07/30

工事の概要とトラブルの内容

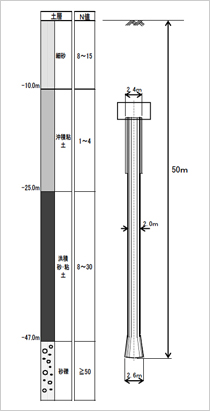

超高層ビルを新設する工事で、アースドリル工法による場所打ち杭を施工した。杭の仕様は杭頭径φ2.4m、軸部径φ2.0m、拡底径2.6mの拡頭拡底杭で杭長は35.5m、掘削深度は50mである。施工地盤は、地表より10mまで緩い砂質土、その下25mまでが沖積粘性土層で、それ以下は、支持層(砂礫:N≧50)に達するまで洪積層(砂・粘性土)になっていた。

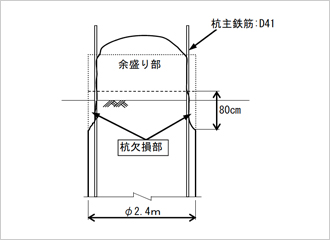

当該杭は、杭頭部がφ2.4mの拡頭杭で、杭頭部の配筋は主筋がD41×150mmピッチ、フープ筋がD22×150mmピッチであった。コンクリートの仕様は、Fc=27N/mm2、スランプ21±2cm、粗骨材最大寸法20mm、セメントの種類は高炉セメントB種であった。

夏季の猛暑日に交通渋滞で生コン車の到着に60分程度かかり、打込み前の現場でのスランプ試験の結果は、規格値21±2 cmの下限値には合格したものの、19cmであった。

地下階の施工にあたり掘削して杭頭部の確認を行ったところ、当該杭では杭頭部から約80cmの範囲で、コンクリートが鉄筋の外側に充填されておらず、欠損が確認された。

原因と対処方法

この事例では、スランプが下限値に収まっていたものの、コンクリート打込み終了直前の記録では外気温35°C、コンクリート温度は30°Cと高温であったことが充填不良の誘因となり、トレミー管から吐出した後のコンクリートのワーカビリティーが低下したものと考えられた。加えて杭頭径がφ2.4mと大口径で、打設コンクリート天端の上昇速度が遅く動きが緩慢でコンクリートの凝結が進みやすく、充填性がより悪化しやすい状況であった。

杭頭部付近では、適切な余盛りを確保しても、上載圧が深い箇所に比べて相対的に小さいため、鉄筋の間からコンクリートを側方に押し出す圧力が小さくなる。このこともコンクリートが鉄筋の外側に充填されなかった原因と考えられる。

当該杭については、杭頭部コンクリートの脆弱部をはつり取って、必要なかぶり厚さを確保できるように型枠を設置してコンクリートを打設した。

同様の失敗をしないための事前検討・準備、施工時の留意事項等

場所打ちコンクリート杭の杭頭部の欠損等の杭体形状不良の原因は、スランプの不適正によるものが最も多い。普通コンクリートの場合は、流動性を考慮してスランプは21cmが望ましい。しかし、特に最近は夏季の気温上昇の傾向が顕著で、最初のコンクリート打込み前にスランプ試験を行ってコンクリートのワーカビリティーが許容値内であることを確認しても、コンクリートの硬化が早まりコンクリートの打込み中に流動性・充填性が低下することがある。このような場合は、経時変化の少ない(硬化が遅い)コンクリートを使用するか、現場において遅延材を直接生コン車に添加して流動性を確保することを検討すべきである。

また、杭頭部の欠損防止対策として、以下の点にも十分注意してコンクリートの打込み計画を立てておく。

① コンクリート中へのトレミー管の挿入長さは、新鮮なコンクリートが杭頭部に上がってくるように、適度な長さになるように計画する。挿入長さは2m以上6m程度までが望ましい(一般部は2m以上9m程度まで)。

② 特に、コンクリート打込みの最終段階では、トレミー管の最終切り離しからコンクリート打込み完了までの時間を想定し、コンクリートの流動性の低下も考慮したうえで、トレミー管の切り離し計画を立案する。

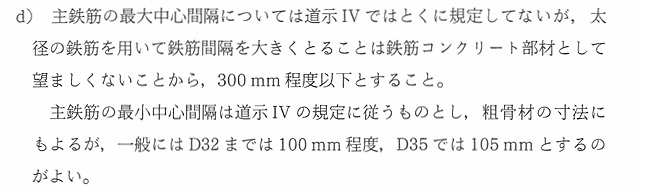

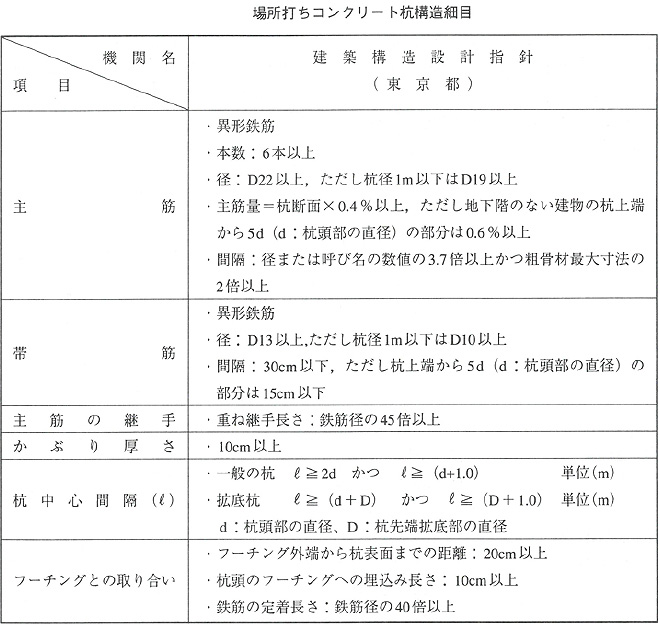

なお、主筋・フープ筋の間隔は、設計段階で純間隔を100mm以上確保しておくことが望ましい。参考までに土木の基準として、杭基礎設計便覧の配筋細目からの抜粋、建築の基準として、建築構造設計指針(東京都建築士事務所協会)からの抜粋を添付する。

編集委員会では、現場で起こりうる失敗をわかりやすく体系的に理解できるよう事例の形で解説しています。みなさんの経験やご意見をお聞かせください。

現場の失敗と対策

- 2026/02/02

- 基礎工事 3)既製杭 根固め部の施工不良による支持力不足

インフラ温故知新

- 2026/02/02

- vol.7 大阪と日本のインフラ 炭鉱

今月の一冊

-

2026/02/02

『桃太郎がやってくる ~どうなる鬼ヶ島⁉~』

土木・建築、独自開発のパワーブレンダー工法による地盤改良事業などを手掛ける加藤建設(愛知県蟹江町)が、「建設業をあこがれの職業No.1へ」との思いで、社員のアイデアを形にした...