![]() 打設中(コンクリートの特性とクラック)

打設中(コンクリートの特性とクラック)

はみだして盛った部分にクラック

2013/06/20

工事の概要とトラブルの内容

原因と対処方法

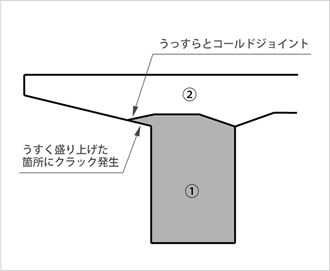

クラックが発生したのは梁のコンクリートを打設するときに、スラブの梁に近い部分にコンクリートがうすく被ってしまったのが原因である(図1)。暑い夏の日差しを受け、このうすく被った部分があっというまに凝結し、乾燥収縮によりクラックが入ったと思われる。コールドジョイントができたのも、この部分が早く凝結し、その上にスラブのコンクリートが被さったためと考えられた。

この事例では、クラックの幅が0.2mm以下であり許容値以下であることと、鉄筋に悪影響を与える部位でないということから、補修は行わなかった。

同様の失敗をしないための事前検討・準備

2層以上にコンクリートを打ち込む場合、下層のコンクリートが固まり始めている場合にそのまま上層のコンクリートを打設するとコールドジョイントができるおそれがある。また、気温が高いときやコンクリートの厚さがうすいときは凝結するのが早い。

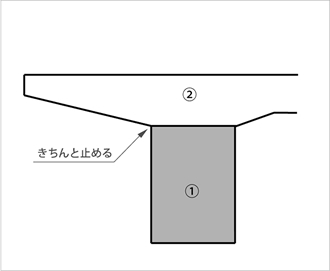

コンクリートは乾燥収縮が避けられない性質を持つが、その悪影響をできるかぎり軽減させるためには乾燥プロセスを穏やかに進行させる工夫が重要となる。このことは打設中にも該当し、今回のように厚さのうすい箇所があるとどうしてもその部分で凝結が先行して進行することとなるので、1回目のコンクリートはきちんとスラブと梁の境目で止めるようにして、厚さのうすい場所をつくらないようにしなければならない(図2)。作業効率だけを考えてコンクリート打設を行うと、できるだけ同じ場所で多くの量のコンクリートを打設する傾向となり、梁からスラブ側に溢れるばかりに打ち込むことになる。監督員はポンプ作業について適切に管理する必要がある。

もし、梁にわずかでも被るようなことがあれば、コンクリートを速やかにケレンすることが肝要である。同様のことは、ポンプ車のフレキシブルホースを旋回するときに、型枠の上にポタポタと落としてしまった生コンクリートの塊まりでも発生する。監督員はこれらにも注意を払い、すばやく片付けるように指示するよう心がける必要がある。

以上の対応は一見して細かなことのように思われるが、このような配慮が美しい仕上がりのコンクリート構造物につながるし、場合によっては構造物の耐久性を高めることにつながる。

編集委員会では、現場で起こりうる失敗をわかりやすく体系的に理解できるよう事例の形で解説しています。みなさんの経験やご意見をお聞かせください。

- 2018/12/25

- プレキャストコンクリート製アーチカルバートに発生したひび割れ

- 2018/03/29

- 高流動コンクリートのポンプ圧送時に輸送管が破裂

- 2017/12/25

- コンクリートのコテ仕上げ面に発生した亀甲状の微細ひび割れ

現場の失敗と対策

- 2026/02/02

- 基礎工事 3)既製杭 根固め部の施工不良による支持力不足

インフラ温故知新

- 2026/02/02

- vol.7 大阪と日本のインフラ 炭鉱

今月の一冊

-

2026/02/02

『桃太郎がやってくる ~どうなる鬼ヶ島⁉~』

土木・建築、独自開発のパワーブレンダー工法による地盤改良事業などを手掛ける加藤建設(愛知県蟹江町)が、「建設業をあこがれの職業No.1へ」との思いで、社員のアイデアを形にした...